発売日: 1990年7月**

ジャンル: オルタナティヴ・ロック、パワー・ポップ、フォーク・ロック、ポスト・パンク

概要

『Lovey』は、The Lemonheadsが1990年に発表した4作目のスタジオ・アルバムであり、

同時にメジャーレーベル(Atlantic Records)移籍後の第一作というターニングポイントを迎えた作品である。

それまでの作品で聴かれたラフで衝動的なパンク・スピリットを下敷きにしながらも、

本作では明確にメロディ重視へとシフトし、エヴァン・ダンドゥのソングライターとしての資質が本格的に開花し始める。

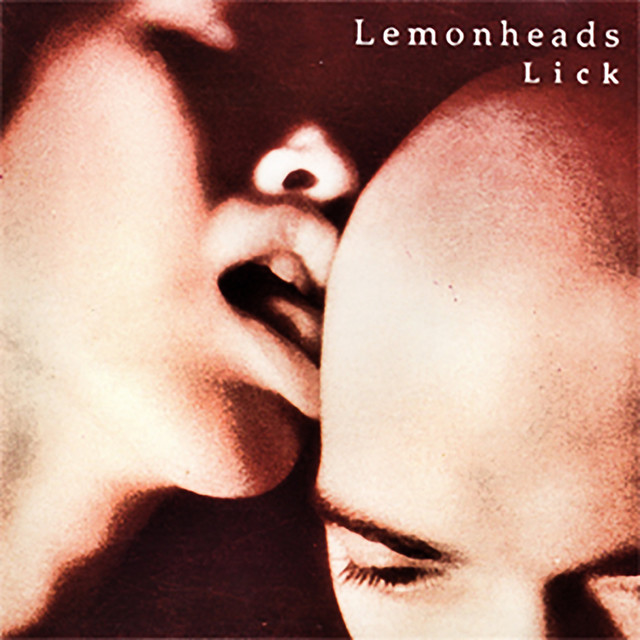

また、前作『Lick』まで在籍していた創設メンバーのジェシー・ペレッツとベン・ディーリーが脱退し、

本作以降はダンドゥを中心とする体制に移行。

ここからThe Lemonheadsは、90年代を象徴する泣きメロ・ギター・ポップバンドとして進化を遂げることになる。

『Lovey』は、その進化の出発点であり、過去と未来がせめぎ合う“揺れる橋の上”のような作品なのである。

全曲レビュー

1. Ballarat

アコースティックとナレーションのみで構成された、不穏で静謐なイントロ。

オーストラリアの都市名を冠しながら、旅と喪失の気配を漂わせる。

アルバム全体のムードを暗示する小さなポエティックな断章。

2. Half the Time

本作の代表曲の一つであり、メジャー・デビューの狼煙。

中速のギターロックながら、メロディは切実で、

「ずっとじゃないけど、たまには君を想う」という曖昧な感情のリアルさがエヴァンらしい。

3. Year of the Cat

Al Stewartの同名曲とは無関係のオリジナル。

ラフなパンク・ナンバーで、サビでは若さと怒りが爆発する。

初期のLemonheadsファンには嬉しい、攻撃性が残された曲。

4. Ride With Me

本作のエモーショナルな中心曲。

アコースティックギターを主軸にしたバラードで、後の『It’s a Shame About Ray』に通じる繊細な作風。

“乗ってくれよ、一緒に行こう”という誘いが、痛々しいほど誠実に響く。

5. Li’l Seed

短くて勢いのあるガレージ・パンク調の一曲。

“小さな種”というイメージが、未熟さと可能性の両方を象徴しているかのようだ。

6. Stove

ダンドゥの語り口とグランジ的ギターが交差する、不思議な温度感のミドルテンポ。

“ストーブが盗まれた”という実話ベースのリリックが、日常の中の感情の噴きこぼれを描く。

7. Come Downstairs

サイケデリックとオルタナが混ざったような浮遊感のある楽曲。

ギターのエフェクトが強く、The Lemonheadsにしては珍しい音像の試みが印象的。

8. Left for Dead

スピーディーなナンバーで、怒りと焦燥をそのまま投げつけるような曲。

サビの「置き去りにされた」という一言に、10代的孤独感の名残が宿る。

9. Brass Buttons(グラム・パーソンズのカバー)

オルタナティヴ・カントリーの先駆者であるグラム・パーソンズの名曲をカバー。

ダンドゥの声が原曲の哀愁と親密さをそのまま引き継いでおり、敬意のにじむ演奏となっている。

10. Mad

ベン・ディーリー作の未発表曲をダンドゥが引き継いだような、不協和音のぶつかる一曲。

“狂ってるのさ”という開き直りが、過渡期のバンドの内面を映す鏡のようにも思える。

11. Ride With Me (Acoustic)

4曲目のアコースティック・バージョン。

より素朴で、生々しい録音となっており、エヴァン・ダンドゥという存在の本質が剥き出しになっている。

総評

『Lovey』は、The Lemonheadsがパンク少年からメロディ職人へと成長していくその“瞬間”を封じ込めたアルバムである。

過去作にあったスラッシュ・パンク的な短さと荒々しさは徐々に影を潜め、

代わりに現れるのは、抑えたテンポ、繊細なギター、リリックの文学性といった新しい表現の芽である。

この作品には、迷いがある。

でもその迷いの中にこそ、等身大の感情、未完成の美しさ、そしてバンドの未来への扉があった。

『Lovey』が“過渡期アルバム”と呼ばれるのは正しい。だがそれは決してネガティブな意味ではなく、

The Lemonheadsが初めて“本気で音楽と向き合った”記録として、今なお新鮮な響きを持ち続けている。

おすすめアルバム

- Dinosaur Jr.『Green Mind』

ノイズとメロディのせめぎ合いが『Lovey』と地続き。 - Paul Westerberg『14 Songs』

The Replacements以後のソングライターがたどったメロディ志向の道。 - Uncle Tupelo『No Depression』

オルタナ・カントリーの始点。グラム・パーソンズの系譜として『Brass Buttons』と通じる。 - Buffalo Tom『Let Me Come Over』

ボストン発の叙情的ロック。Lemonheadsと同じ地脈にある。 -

R.E.M.『Green』

オルタナ・ポップとフォークの融合。ダンドゥが明らかに影響を受けた一枚。

ファンや評論家の反応

リリース当初は商業的な成功を収めたわけではなかったが、

後年『It’s a Shame About Ray』がヒットしたことで、本作も**「前夜祭」としての再評価**を受けることになる。

特に「Ride With Me」はライブでも定番曲となり、エヴァン・ダンドゥのソングライターとしての核心を感じ取れる重要作とされている。

“Lovey”——そのタイトルが示すように、このアルバムはどこか不器用で、傷だらけで、

でも聴く人にやさしく寄り添うような、名もなき青春の記録なのだ。

コメント