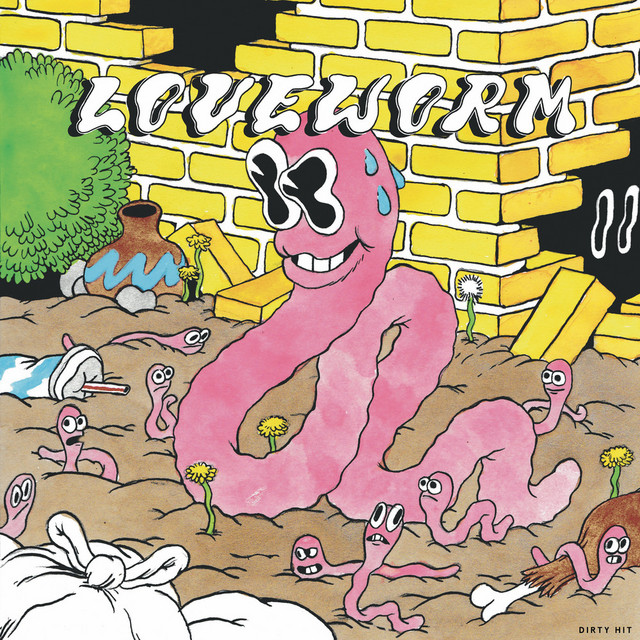

発売日: 2019年4月26日(EP)

ジャンル: ベッドルームポップ、インディーフォーク、ローファイ

⸻

概要

『Loveworm』は、Beabadoobeeが2019年に発表した3作目のEPであり、ベッドルームポップの枠組みから、より“曲”としての完成度を高めた作品として、彼女の音楽的進化の重要な一歩を示している。

BeabadoobeeことBeatrice Lausは、この頃すでにTikTok経由で「Coffee」が話題となり、ローファイな感性と等身大の言葉が共感を呼んでいた。『Loveworm』はその直後にリリースされた作品で、本人の言葉によれば「初めて自分の気持ちを“ちゃんと歌にした”」EPである。

ベッドルームでの自主録音の空気感を保ちつつも、ギターの音作りやコード展開、歌詞の描写力が格段に成熟しており、「ティーンの恋愛と喪失感」をテーマにした歌世界は、後の『Fake It Flowers』への布石ともなった。

当時、Beabadoobeeが所属していたDirty Hitは、The 1975などを擁するレーベルとして知られており、同時代的なベッドルームポップの潮流と彼女の内面的表現が高次に融合した瞬間である。

⸻

全曲レビュー

1. Disappear

誰かの存在が「徐々に消えていく」様子を、静かなギターのアルペジオにのせて描く。言葉少なな中に、どうしようもない感情の揺れが宿る。

2. 1999

甘くてノスタルジックなメロディが印象的。1999年という過去の時間軸を借りて、今はもういない関係への想いを紡いでいる。

3. Apple Cider

恋のはじまりを“アップルサイダー”という言葉で包んだ、瑞々しくもほろ苦いラブソング。キャッチーなギターメロディが耳に残る。

4. Angel

Beabadoobeeの代名詞とも言えるアコースティックな弾き語りスタイル。大切な存在を「天使」として描くことで、傷つきやすさと守りたい気持ちが表裏一体で語られる。

5. Ceilings

浮遊感のあるコードと、淡くつぶやくようなヴォーカルが心地よい。愛に溺れていく感覚と、それを恐れる心理の交錯を描いている。

6. Soren

EPの中でも最もエモーショナルな楽曲。実在する人物への手紙のようでもあり、喪失と癒しが共存する空気が全体に漂う。

7. You Lie All the Time (Hidden Track)

EP終了後に隠しトラックとして収録された一曲。タイトルの通り、裏切りと嘘に対する怒りと虚しさを、抑制されたアレンジで表現している。

⸻

総評

『Loveworm』は、Beabadoobeeの内面と音楽性が初めて明確に交差した作品であり、彼女の「語り手」としての魅力が本格的に開花したEPである。

リリックはどれも短く、抽象的でもあるが、それゆえに聴く者の体験と容易に重なり合う。音楽的にはまだシンプルながら、ギターのメロディとコード進行には彼女独自の感性が宿っており、既に非凡な才能が垣間見える。

また、恋愛という普遍的なテーマを、Beabadoobeeは決して美化せず、時に幼く、時に苦く描いてみせる。その誠実さが、若いリスナーの共感を集めた所以である。

『Loveworm』は“作品”というより、“記録”に近い体温を持っている。それは日記のようでもあり、手紙のようでもあり、Beaがそのまま音に宿ったようなパーソナルな記憶の断片である。

⸻

おすすめアルバム(5枚)

- Girl in Red『Beginnings』

同じくDIY出身で、ティーンの葛藤と恋愛を等身大で描いたシンガーソングライター。 - Elliott Smith『Either/Or』

内向的で繊細なギターソングの原点のひとつ。Beaの弾き語りの源流を感じさせる。 - Julien Baker『Sprained Ankle』

個人の感情を削ぎ落とした言葉で綴るスタイル。Beaのリリックにも通じるものがある。 - Cigarettes After Sex『Cigarettes After Sex』

囁くようなボーカルと儚さが、Beabadoobeeのローファイ期と重なり合う。 -

Soccer Mommy『Clean』

恋愛や自己喪失のテーマをギターポップに昇華した好例。

⸻

制作の裏側(Behind the Scenes)

『Loveworm』は、Beabadoobeeがロンドンの自宅で主に録音した自主制作に近い作品であり、MacBookとGarageBandを中心に構成されている。

アコースティックギター(多くはFender MalibuやYamaha FGシリーズ)と、ローファイな空気感を出すための安価なマイク、そしてDAWの簡易エフェクトを活用した音作りは、DIY精神そのもの。

また、この頃の彼女の作曲スタイルは、「コードを一つ鳴らして、その場で言葉を乗せていく」という即興性の高いものだった。だからこそ、リリックの直情性と、録音の“荒さ”が絶妙なバランスで共存しているのだ。

コメント