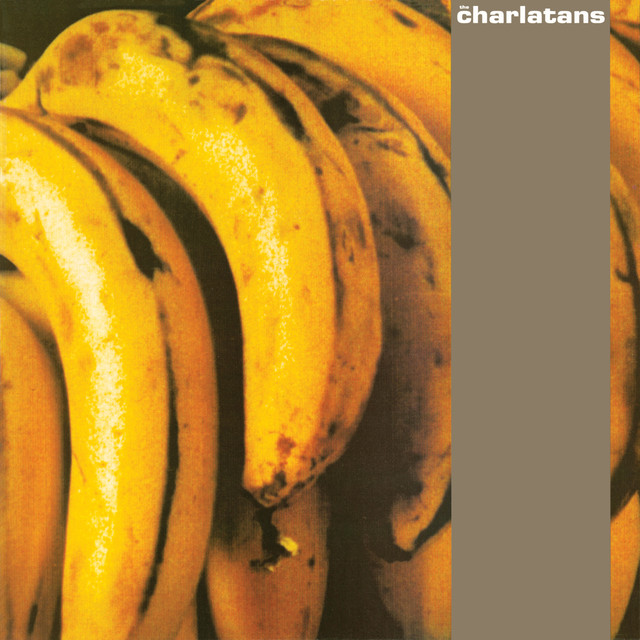

発売日: 1992年3月23日

ジャンル: マッドチェスター、オルタナティヴ・ロック、インディーロック

踊ることをやめた夜——マッドチェスターの余韻と、再構築されるバンドの肖像

『Between 10th and 11th』は、The Charlatansが1992年にリリースしたセカンド・アルバムであり、デビュー作『Some Friendly』の成功に続く形で制作された作品である。

アルバムタイトルは、ニューヨークのクラブ「Mars」が位置する通りの名称に由来しており、マッドチェスター的なクラブカルチャーの残り香と、よりシリアスで内省的なバンド像の間を行き来するような感触をもたらしている。

プロデュースはフラッド(Flood)。

U2やDepeche Modeを手がけたことで知られる彼の手腕により、音響的な奥行きと重層的な質感が加えられ、バンドは一気に“クラブ寄りの若手”から、“芸術性をもった本格派”へと歩を進めた。

ハモンドオルガンの煌めきは健在ながら、全体的には暗さと抑制、そして構築美が印象的なアルバムとなっている。

全曲レビュー

1. I Don’t Want to See the Sights

重たく歪んだギターとティム・バージェスの粘り気のあるヴォーカルが交差する。

“風景なんて見たくない”というタイトルが象徴するように、内向的なムードで幕を開ける。

2. Ignition

ハモンドとグルーヴィーなリズムが先導するファンキーなナンバー。

タイトルの“点火”通り、アルバムのテンションを一段階引き上げる役割を担っている。

3. Page One

冷ややかなコード感と抑制されたエモーションが特徴的。

“1ページ目”という比喩には、何かを始め直すことへの戸惑いや決意が込められている。

4. Tremelo Song

アルバムの中でもひときわサイケデリックな揺らぎを感じさせる名曲。

リバーブとトレモロが重なり合い、夢と現実のあわいを漂うようなサウンドスケープを作り上げている。

5. The End of Everything

メランコリックなメロディとスロウな展開が、終末感と再生への兆しを同時に描く。

“すべての終わり”を静かに語ることで、逆説的に強い生命力を宿しているようにも思える。

6. Subtitle

重層的なギターとリズムが印象的なミッドテンポの楽曲。

“字幕”という言葉が示すのは、見えない真意や裏の感情か。

7. Can’t Even Be Bothered

シングルとしてもリリースされた代表曲のひとつ。

無気力さを逆手に取ったようなルーズなビートと、メロディの切なさが絶妙に同居する。

8. Weirdo

本作最大のヒット曲にして、チャートを賑わせたアンセム的存在。

“奇人”というタイトルとは裏腹に、キャッチーなギターリフとダンサブルなリズムが、むしろ普遍性すら感じさせるポップ・ロックの傑作。

9. Chewing Gum Weekend

どこか退屈で、甘く、だがすぐに消えてしまう感情を“チューインガム”に例えた軽妙なトラック。

ティムの軽やかな歌唱が映える。

10. (No One) Not Even the Rain

詩的なタイトルはe.e.カミングスの詩からの引用。

アルバムを締めくくるにふさわしい静謐で感傷的なトーン。

“雨でさえも知らない”という言葉の深みに、孤独と繊細さが滲む。

総評

『Between 10th and 11th』は、The Charlatansが“マッドチェスターの寵児”として見られることに対し、より内省的で音楽的な方向へ進もうとした意志の結晶である。

ハモンドの陶酔感はそのままに、より構築的で重層的なアプローチがなされており、バンドの可能性を広げる重要作となった。

マッドチェスター・ムーブメントの終焉が見え始めるなかで、The Charlatansは踊り続けるのではなく、歩みながら考える音楽へとシフトしていった。

その美しさと誠実さが、本作の静かな輝きとして今も残っている。

おすすめアルバム

- The Verve / A Storm in Heaven

サイケデリックと叙情性の結晶。浮遊感と静けさが本作と響き合う。 - Blur / Modern Life Is Rubbish

ブリットポップ以前のインディー感と構築美が共通。曇り空のロンドンを感じさせる。 - Ride / Going Blank Again

シューゲイザーとマッドチェスターの交差点。ギターとビートの融合が魅力。 - Echo & the Bunnymen / Heaven Up Here

内省と重さ、湿り気のある音像が似た空気を持つポストパンクの名盤。 - The Chameleons / Strange Times

深いエコーとメランコリックなメロディ。90年代UKロックの先駆け的存在。

コメント