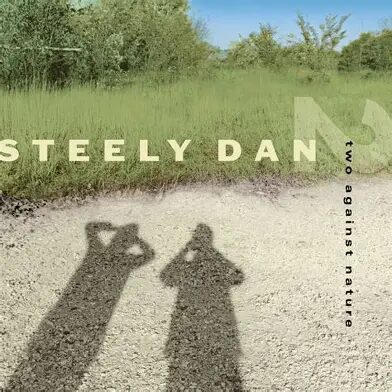

発売日: 2000年2月29日

ジャンル: ジャズ・ロック、ジャズ・ポップ、ポップ・ロック

2. 概要

『Two Against Nature』は、アメリカのロック・バンド Steely Dan が2000年に発表した、通算8枚目のスタジオ・アルバムである。

1980年の『Gaucho』以来、実に約20年ぶりとなる“完全新作”であり、解散状態にあったバンドが本格的に復活したことを告げる作品なのだ。

90年代前半、Donald Fagen と Walter Becker はそれぞれソロやプロデュース業を続けつつ、ツアーをきっかけに徐々に Steely Dan 名義での活動を再開していく。

本作は、そうした「Steely Dan 2.0」の到達点として、1997〜1999年にかけてニューヨークやハワイのスタジオでじっくり制作された。

アナログ時代の緻密な録音哲学に、デジタル編集以降の精密さが重ねられた、“21世紀型 Steely Dan サウンド”の最初の結晶と言える。

サウンド面では、『Gaucho』以降のジャズ・ポップ/AOR路線をさらに磨き上げつつ、90年代以降のソウル/ファンクのグルーヴ感や、ポスト・ファンク的な質感も取り入れている。

ビートはタイトだが過度にロックではなく、リズム・ギターとエレピ、ホーン、パーカッションが幾重にもレイヤーを成し、どの瞬間を切り取っても“情報量が高いのにスッキリ聞こえる”独特の音像を形作っている。

一方で、歌詞世界はむしろ以前よりも“えげつなく”なっている。

セラピーに通う中年男、年齢差のある関係、身内への欲望、ドラッグ依存、トラウマと記憶、ハリウッド西側のどす黒い光と影…。

ここに登場するのは、若者ではなく、“齢を重ねた都会人”の欲望と後悔であり、その視線は相変わらずシニカルで、ときに残酷ですらある。

タイトルの “Two Against Nature” は、Becker と Fagen の二人を指している、としばしば解釈される。

年齢や肉体の変化、音楽業界のトレンド、デジタル時代の価値観――そうした「自然な流れ」に逆らうように、完璧主義的なスタジオワークと毒のあるユーモアで勝負する二人の姿を、自己言及的に示したフレーズなのかもしれない。

商業的には全米アルバムチャート6位を記録し、プラチナ・ディスクに認定。

批評家からも概ね好意的に受け取られ、とりわけ録音とミックスの完成度は高く評価された。

そして2001年のグラミー賞では、年間最優秀アルバム、最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバム、最優秀エンジニアド・アルバム(非クラシック)、そしてシングル「Cousin Dupree」が最優秀ポップ・パフォーマンス(デュオ/グループ)を受賞するという“4冠”を達成する。

この結果は、Radiohead『Kid A』や Eminem『The Marshall Mathers LP』といった同時代の作品を差し置いての受賞だったため、世代によっては“ベビーブーマーの逆襲”とも揶揄された。

しかし、70年代から続く Steely Dan の音楽的文法を20年後にアップデートし、なおかつメインストリームの場で評価させてしまったという意味で、『Two Against Nature』は単なる懐古的カムバックではなく、“時代の上書き”とも言える作品なのである。

3. 全曲レビュー

1曲目:Gaslighting Abbie

アルバムを開く「Gaslighting Abbie」は、ダークなファンク・グルーヴとジャズ的コードワークが絡み合うナンバーである。

エレピとホーンが緊張感のあるリフを刻み、ベースとドラムは驚くほどタイトにうねる。

70年代後期の『Gaucho』路線を、そのまま21世紀に持ち込んだような、“これぞ Steely Dan” なサウンドだ。

タイトルにある “Gaslighting” は、心理的操作やモラル・ハラスメントを指す言葉で、近年一般化した概念より前に、映画『Gaslight』由来の表現として使われている。

歌詞では、パートナーをじわじわと追い詰める加害者と、その状況をどこか他人事のように眺めている語り手の視線が交錯する。

ジャジーで洗練された演奏と、歪んだ人間関係の描写とのギャップが、アルバム全体のトーンを示す重要な導入部なのだ。

2曲目:What a Shame About Me

続く「What a Shame About Me」は、都会的なスウィング感をもつミディアム・チューン。

アコースティック寄りのギターとエレピが柔らかくコードを敷き詰め、その上で Fagen のボーカルが、どこか自嘲気味にメロディをたどっていく。

歌詞は、かつて作家志望だった中年男性が、今は大学生協の書店で働いている、という設定から始まる。

ある日、かつての同級生で、今や売れっ子作家となった女性が店に現れ、「ホテルに行かない?」と誘ってくる。

だが主人公は、自分の疲れた現実と彼女の成功を前に、「What a shame about me(俺ってつくづくダメだよな)」と、どこか幽霊のような存在として語る。

再会とロマンスのチャンスが、ドラマティックな成就ではなく、静かな諦めへと着地していく流れは、まさに中年の“Gentleman Loser”を描かせたら右に出る者がいない Steely Dan らしさである。

明るいコード進行の裏に潜む、そのほろ苦さがクセになる一曲だ。

3曲目:Two Against Nature

タイトル曲「Two Against Nature」は、ラテン風味のパーカッションと、わずかにボッサ・ノヴァを思わせるビートが特徴的な楽曲である。

ピアノの鋭いアクセント、ホーン・セクションのスピーディなフレーズ、ベースの重心の低いラインが絡み合い、じわじわと熱を上げていくアレンジが見事だ。

歌詞では、ヴードゥーや呪術、悪霊たちが跳梁するようなイメージが連なり、その“魔”と戦う二人組が登場する。

それは、精神疾患や依存症、不安定な人間関係を“自然なこと”として見過ごさず、何とか意地で踏みとどまろうとする中年たちの姿とも重ね合わせられる。

「形の見えないものと戦う二人」というモチーフは、Becker & Fagen 自身のセルフ・ポートレイトとしても読めるだろう。

音的にも、ホーン・アレンジやリズムの変化が非常に細かく設計されており、アルバムの中核をなす一曲として機能している。

4曲目:Janie Runaway

「Janie Runaway」は、一聴すると軽快でポップなジャズ・ポップ・チューンである。

明るいコードと軽やかなビート、キャッチーなサビが、都会的なナイトライフを連想させる。

しかし歌詞を追うと、これはかなりブラックな物語だ。

17歳の家出少女“Janie”を拾った中年男が、彼女を高級ホテルに連れて行き、さらに友人とのスリーショットを企てようとする――という、搾取的な視点から語られている。

Steely Dan は、こうした“倫理的にアウトな人物”を、決して美化せず、かといって直接的には断罪もしない。

むしろ、彼らの頭の中にある言い訳や自己正当化を、そのままポップソングにしてしまうところに、独特のゾッとする怖さがある。

明るいサウンドと不穏なストーリーのギャップが、本作全体の「大人の危険さ」を象徴する一曲と言えるだろう。

5曲目:Almost Gothic

「Almost Gothic」は、タイトル通り、どこかゴシックめいた陰影を帯びたバラードである。

テンポはゆっくりめだが、コードはかなり複雑で、ジャズ・バラードとシティポップの中間のような雰囲気をたたえている。

歌詞では、少し不安定で、日常から半歩ずれたような女性との関係が描かれる。

彼女の周囲には、宗教的なイメージや神秘主義的なモチーフが散りばめられ、二人の関係はロマンティックというよりも“ほの暗い共依存”のようにも読める。

それを「Almost Gothic(ほとんどゴシック)」という、どこか距離を取った形容でくるむことで、危うさと魅力の両方を浮かび上がらせているのが見事だ。

サウンド的には、アルバムの中で最も内省的なトーンを担う曲であり、前後のファンク寄りの楽曲と好対照を成している。

6曲目:Jack of Speed

「Jack of Speed」は、しなやかなシャッフル気味のビートと、スライド気味のギターが印象的なナンバーである。

ベースとドラムがじわじわと前傾姿勢のグルーヴを作り出し、その上でギターやホーンがフレーズを投げ合う構成は、非常に“黒い”手触りをもっている。

歌詞は、ドラッグに取り憑かれた恋人(あるいは友人)に翻弄される人物の視点から語られていると解釈されることが多い。

タイトルに出てくる “Jack of Speed” は薬物の隠語的な存在であり、その周囲で踊り続ける“Teddy”たちは、抜け出せない依存のループの中にいる。

Steely Dan は70年代からドラッグや依存を何度もテーマにしてきたが、ここでは“青春の逸脱”ではなく“中年の疲弊”として描かれている点が決定的に違う。

サウンドと歌詞がともに、甘さのない現実と、そこに宿るかすかな諦念を描き出した、アルバム後半の重要曲である。

7曲目:Cousin Dupree

「Cousin Dupree」は、本作の中で最も有名な曲のひとつであり、グラミー賞を受賞したシングルでもある。

グルーヴ感のあるロック寄りのビートに、ゆったりとしたギターとホーンが乗り、耳なじみの良いメロディが続く。

その一方で、歌詞の内容はかなり“問題作”だ。

主人公である Dupree は、仕事もなく親戚の家に転がり込んでいるダメ男で、そこで再会した従妹 Janine に対して、あからさまな欲望を向け続ける。

彼のモノローグは終始軽口と冗談めかした言い回しに満ちているが、聞き手はそのたびに、不快さと可笑しさの両方を味わうことになる。

Steely Dan は、こうした“不道徳な視点”を丁寧に再現することで、リスナー自身の倫理感や欲望の在り方をも問い直そうとする。

「耳当たりの良い曲なのに内容は最悪」という典型例として、バンドのブラックユーモアの極致に位置づけられる一曲だろう。

8曲目:Negative Girl

「Negative Girl」は、エレピとギターが織りなす繊細なテクスチャーが美しい、しっとりとしたナンバーである。

リズムは滑らかで、ホーンやシンセの装飾も控えめに配置され、サウンドだけ聴くと上品なラウンジ・ジャズのようにも聞こえる。

しかし、そのタイトルが示す通り、歌詞に描かれるのは“ネガティブ”という言葉では収まりきらない、複雑な感情を抱えた女性だ。

抑うつや自己否定、あるいは感情の起伏の激しさを暗示する比喩が多用され、語り手は彼女に惹かれつつも、その深みに飲み込まれまいと必死に距離を測っている。

二人の関係をめぐる細かな心理の揺れが、難解なメタファーの連鎖として描かれており、歌詞を読み込むほど新しい解釈が生まれてくるタイプの曲である。

アルバム全体を通しても、最も“静かな危険さ”をたたえた一曲と言える。

9曲目:West of Hollywood

ラストを飾る「West of Hollywood」は、8分を超える長尺の大作であり、Steely Dan のキャリア全体を見ても最長クラスの楽曲である。

静かなイントロから徐々に楽器が重なり、最後には長大なギター・ソロと複雑なコード進行が渦巻く、プログレッシヴな構築を持っている。

舞台となる“West of Hollywood”は、文字通りハリウッドの西側――ビーチへと続く地域を指しつつ、夢と挫折、成功とトラウマが入り混じる“アメリカ的ファンタジーの終着点”として描かれる。

歌詞では、かつての恋人同士と思しき二人が再会し、共有している過去の出来事に言葉を与えようとするが、決定的な一言は最後まで出てこない。

その代わりに、記憶と後悔、赦しと再演の可能性が、抽象的なイメージの連なりとして語られる。

終盤のソロ・パートは、Walter Becker 自身のギターを中心に、ジャズとロックの境界線を滲ませていく。

アルバム全体のテーマ――中年以降の人生の複雑さと、その中でどうにかユーモアを保とうとする姿――を音楽的にも物語的にも総括する、圧巻のエンディングである。

4. 総評

『Two Against Nature』は、Steely Dan にとって“20年ぶりの新作”という話題性だけではなく、音楽的にもキャリア後期を定義づける作品である。

70年代の作品が、ロック・バンドとしての躍動とジャズ的洗練のバランスに重心を置いていたのに対し、本作はスタジオ・プロジェクトとしての精度と、年齢を重ねた視点からの物語性に比重が置かれている。

サウンド面で際立つのは、とにかくリズムと音像の「滑らかさ」だ。

複数のドラマーやベーシスト、ホーン・セクション、パーカッション奏者が曲ごとに入れ替わっているにもかかわらず、アルバム全体としては一つのバンドが演奏しているかのような統一感がある。

これは、Becker & Fagen が細かいフレーズとダイナミクスを徹底的にコントロールし、ミックスや編集段階まで含めて“理想の Steely Dan 像”を構築しているからこそ生まれる質感だろう。

一方、歌詞世界はこれまで以上に“中年の闇”に踏み込んでいる。

『Aja』や『Gaucho』ですでに完成されていた都会的シニシズムは、『Two Against Nature』でさらに年齢の重みと自己批評性を増している。

ここに登場するのは、若き日のラジカルなアウトサイダーではなく、社会の中である程度の位置を得てしまったがゆえに、より複雑な罪悪感や自己嫌悪を抱える大人たちだ。

「Janie Runaway」や「Cousin Dupree」は、その倫理的な危うさからしばしば批判の対象にもなるが、Steely Dan の視線は単純な“悪趣味”で止まってはいない。

彼らは、こうした不快な欲望や権力関係が、実際には社会のそこかしこに存在していることを暴き、そのメカニズムを詳細に描写することで、聴き手に考えさせようとしている。

その意味で『Two Against Nature』は、痛みや不快感をあえて含んだ、きわめて成熟したポップ・ミュージックと言える。

同時代の作品と比較してみると、位置づけはさらに鮮明になる。

2000年前後のロック/ポップ・シーンでは、Radiohead や Beck、Eminem などが、ポストモダンなサウンドと内省的な歌詞で時代の空気を切り取っていた。

そんな中で、Steely Dan は70年代から継続している自分たちの文法をほとんど変えずに、録音技術と視点のアップデートだけで“現在の音”として成立させてしまった。

グラミー賞で彼らが若い世代のアーティストを押しのけて受賞したことが、ある種の反感を呼んだのも無理はないが、それだけ本作がアメリカ音楽のメインストリームに深く食い込んでいた証拠でもある。

制作面では、長年の盟友エンジニア Roger Nichols を中心としたチームによる録音/ミックスが、信じがたいほどクリアな音像を実現している。

それは単なる“ハイファイ志向”に留まらず、歌詞の毒や登場人物の情けなさを、かえってリアルに感じさせるための装置として機能している。

スモーキーなローファイ・サウンドで包み込むのではなく、すべてを隠さず照らし出してしまうからこそ、ここに描かれる物語はより生々しく響くのだ。

Steely Dan のディスコグラフィーの中で本作をどう位置づけるか、という点では意見が分かれる。

『Aja』や『The Royal Scam』のような70年代のピーク作と比べると、“若さゆえの勢い”やバンド的ダイナミズムは抑えめかもしれない。

しかし、歌詞の熟度とサウンド・デザインの徹底ぶり、そして中年以降の人生をここまで正面から描いたポップ・アルバムであることを考えると、『Two Against Nature』は後期 Steely Dan を象徴する重要作であり、“第2の代表作群”の筆頭に挙げられて然るべき作品だと感じられる。

現在聴き返しても、20年のブランクを経てなお、彼らが自分たちの居場所をきちんと更新し、同時に過去の美学を裏切らなかったことがよく分かる。

時代ごとの流行を超えて、“老い”や“後悔”といった普遍的なテーマを、信じられないほど洗練された形で鳴らしてみせる――。

『Two Against Nature』が今なお聴き継がれているのは、そこで描かれているのが単なるノスタルジーではなく、“大人になってしまったすべての人”の心の奥にあるものだからなのだろう。

5. おすすめアルバム(5枚)

- Gaucho / Steely Dan

20年前のスタジオ作にあたるアルバム。

ジャズ・ポップ的な洗練と、都会的で退廃的な物語性という点で、『Two Against Nature』の直接の前身と言える。 - Everything Must Go / Steely Dan

『Two Against Nature』に続く2003年作。

より生演奏感が強く、バンド感のあるサウンドの中で、同じく中年以降の人生をめぐる物語が展開される。

本作とセットで聴くと、「Steely Dan 2.0」の全体像が掴みやすい。 - The Nightfly / Donald Fagen

80年代初頭に発表された Fagen のソロ名盤。

50年代アメリカへのノスタルジーをテーマにしつつ、デジタル録音黎明期の緻密なサウンド・デザインが光る。

『Two Against Nature』の録音美学や、語り口のルーツを知ることができる一枚。 - 11 Tracks of Whack / Walter Becker

ギタリスト側の頭の中を覗き込める Becker のソロ作。

より内省的でローファイな質感だが、シニカルな歌詞やコード感には Steely Dan そのものの遺伝子がはっきり残っている。

『Two Against Nature』での Becker のフレーズの裏側にある感覚を知るうえで興味深い。 - Silk Degrees / Boz Scaggs

西海岸のスタジオ・ミュージシャンが多数参加したAORクラシック。

スムースなグルーヴと都会的メロディ、洗練されたアレンジという点で、Steely Dan ファンにとって相性の良い一枚である。

『Two Against Nature』の“ラグジュアリーな毒気”が気に入ったリスナーには、同じ時代精神の別角度としておすすめ。

6. 制作の裏側

『Two Against Nature』の制作は、Becker & Fagen の完璧主義が、デジタル時代のツールを得てさらに徹底されたプロセスだったと言われる。

レコーディングはニューヨークの River Sound、Clinton Sound、Electric Lady Studios、そしてハワイの Hyperbolic Sound など複数のスタジオで行われ、各地で録られた膨大なテイクから、最終的なパフォーマンスが細心の注意を払って選び抜かれている。ウィキペディア+1

演奏陣には、Tom Barney や Keith Carlock、Vinnie Colaiuta といった名うてのセッション・ミュージシャンが名を連ねる。

曲ごとにドラマーやベーシストを変えつつも、最終的なミックスでは“Steely Dan らしい”統一感が保たれているのは、彼らがフレーズやフィールの微細なニュアンスまで指定し、編集段階でも細かくコントロールしているからだ。ウィキペディア+1

録音およびミックスの中心を担ったのは、70年代からの盟友エンジニア Roger Nichols である。

彼は早くからデジタル録音やDAW編集の可能性に注目していた人物で、本作でも膨大なトラックを破綻なくまとめ上げ、グラミーで最優秀エンジニアド・アルバムを受賞することになる。

“ギラつかないのに異様に解像度が高い”という、Steely Dan 特有の音像は、彼の仕事抜きには語れない。ウィキペディア+1

ホーン・アレンジでは、Michael Leonhart をはじめとする若い世代のミュージシャンがキープレイヤーとして起用されている。

彼はアレンジャー/トランペッターとして、複雑なコードに沿ったラインや、楽曲のダイナミクスを支えるブラスの役割を設計し、“古典的ジャズ・ロック”と“現代的アレンジセンス”の橋渡しを行った。ウィキペディア+1

こうした綿密な制作プロセスの結果、『Two Against Nature』は単なる“懐かしのバンド復活作”の域を超え、録音・ミックスの観点からも教科書的な作品として位置づけられている。

オーディオ的な快楽と、歌詞の毒や物語性が、ほとんど同じ比重で存在している点に、このアルバムの特異な魅力があると言えるだろう。

8. ファンや評論家の反応

リリース当時、『Two Against Nature』は多くの批評家から高評価を獲得し、レビュー集約サイトなどでも“概ね好評”に分類されている。

Robert Christgau は、Steely Dan の「ロック・カムバック」として、本作を『Aja』よりもジャンピーでスナッピー、かつソアーでトリッキーなジャズ・ポップだと評し、そのポスト・ファンク的な側面を強調した。ウィキペディア+1

一方で、Pitchfork をはじめとする一部のメディアは、曲の長さやグロッシーなサウンドを「退屈」「区別がつきにくい」と批判し、若いロックリスナーからの支持が分かれたことも事実である。ウィキペディア+1

つまり本作は、同時代のオルタナ世代やヒップホップ世代からは、“親世代の音楽が権威を取り戻してしまった象徴”として、複雑な感情とともに受け止められたアルバムでもあった。

しかし時間が経つにつれ、評価はより安定し、現在では「Steely Dan 後期の代表作」と見る声が強い。

特に「Gaslighting Abbie」や「Janie Runaway」「Cousin Dupree」「West of Hollywood」といった曲に対しては、歌詞のブラックユーモアとサウンドの完成度が高く評価され、ファンの間でも人気曲として定着している。Reddit+3Far Out Magazine+3Los Angeles Times+3

また、グラミー賞4冠という結果は、当時は賛否両論を呼びつつも、長期的には“ベテラン・アーティストが時代を更新した例”としてしばしば引き合いに出される。

20年の沈黙を経て、これだけのクオリティとインパクトを持ったスタジオ作を提示できたバンドは、ロック史全体を見てもそう多くない。

『Two Against Nature』は、その象徴的な成功例として、今後も語り継がれていくに違いない。

参考文献

- Wikipedia “Two Against Nature”(作品概要・制作背景・トラックリスト・チャート/受賞情報)ウィキペディア+2ウィキペディア+2

- AllMusic “Two Against Nature – Steely Dan”(ジャンル/スタイル・レビュー)AllMusic+1

- Steely Dan Official Archive “Two Against Nature | Track Listing”(曲順・歌詞断片)sdarchive.com

- Esquire “Music Fans Have Spent 20 Years Loving and Hating Steely Dan’s Two Against Nature”(再評価と世代間の受け止め方)ウィキペディア+1

- Far Out Magazine “The Steely Dan song that brought us the term ‘gaslighting’”(「Gaslighting Abbie」のテーマ解説)Far Out Magazine

- Los Angeles Times “Missing the Point of the Many Masks”(「Janie Runaway」の倫理性に関する批評)Los Angeles Times

- Encyclopedia.com “Steely Dan” 項(『Two Against Nature』期の楽曲評価と文脈)エンサイクロペディア

- “Remembering Steely Dan 2.0: Two Against Nature at 25”(アルバム25周年時の回顧的エッセイ)ihavethatonvinyl.com+1

コメント