1. 歌詞の概要

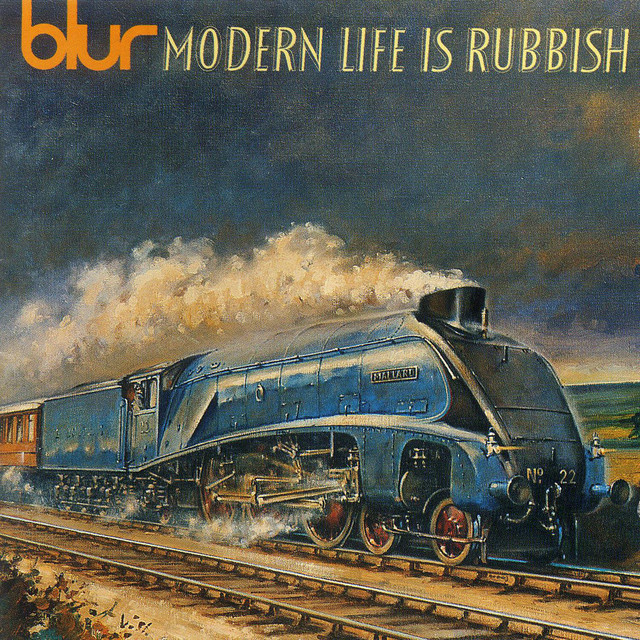

「For Tomorrow」は、1993年にリリースされたBlurのセカンドアルバム『Modern Life Is Rubbish』を代表する楽曲のひとつである。イギリス的日常の断片を切り取りながら、都市生活の空虚さや時間の流れに翻弄される若者たちの姿を描き出している。ロンドンという都市を舞台に、登場人物は「Primrose Hill」に登り、「hollow man」としての自分を重ね合わせる。歌詞には未来への期待と不安が同居し、「明日のために」という言葉が、どこか皮肉めいた響きを持って繰り返される。華やかな都市生活の裏に潜む孤独や虚無感を、軽快なメロディとコーラスが包み込み、リスナーにイギリス文化の持つ両義性を伝えるのだ。90年代初頭、アメリカのグランジに対抗するかのように、イギリスの若者たちが自らの生活や都市を歌う必要性から生まれたこの曲は、後のブリットポップの原点として位置づけられる重要な作品なのである。

2. 歌詞のバックグラウンド

「For Tomorrow」は、Blurが商業的・芸術的な方向性を大きく転換した瞬間を象徴する楽曲である。1991年のデビューアルバム『Leisure』は、マッドチェスターやシューゲイザー的な要素を取り込んだ作品であったが、当時のシーンの急速な消費スピードとともにBlur自身も埋没しつつあった。さらにアメリカ市場ではグランジが爆発的な人気を誇っており、イギリスのバンドが居場所を見失う状況もあった。そうした背景のなか、フロントマンのデーモン・アルバーンは「自分たちはイギリス的なバンドである」という自覚を強め、あえてアメリカに迎合せず、イギリスの日常や文化を全面的に押し出す方向に舵を切ったのである。その最初の成果が「For Tomorrow」だった。

この曲は、特にロンドンの地名や風景をそのまま歌詞に取り入れた点で特徴的である。例えば「Primrose Hill」は、ロンドン北部にある小高い丘で、街全体を一望できる場所として知られている。歌詞中では、主人公がそこに登り、自分の存在を「hollow man(空虚な人間)」として重ねる。都市の喧噪から距離を取りながらも、結局は未来への不安を拭えない若者の心理を象徴しているのだ。

さらに、この楽曲は制作過程でも大きな意義を持っている。プロデューサーのスティーブン・ストリートとの本格的なコラボレーションが始まったのもこの時期であり、彼の的確なアレンジとプロデュースによって、Blurのサウンドはより精緻で英国的な色彩を帯びるようになった。華やかなホーンセクションやストリングスの導入は、オアシスやパルプらとともに語られる“ブリットポップの典型的サウンド”を先取りするものだったといえる。

リリース当初、「For Tomorrow」は全英シングルチャートで28位と、決して大ヒットではなかった。しかしこの曲こそが、Blurが後に国民的バンドへと成長する道筋を決定づけたと今では理解されている。アルバーンの描く「イギリスの日常をアートへと昇華させる」視点は、その後の『Parklife』や『The Great Escape』で結実し、90年代半ばのブリットポップ・ムーブメントの中心にBlurを押し上げていったのである。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下は「For Tomorrow」の歌詞の一部抜粋と和訳である。引用元: Genius Lyrics

“He’s a 20th century boy”

彼は20世紀の少年だ

“With his hands on the rails / Trying not to be sick again”

手すりにしがみつきながら また吐かないようにしている

“And the whole world is falling down around his ears”

世界全体が彼の耳元で崩れ落ちていく

“But he’s a 20th century boy”

それでも彼は20世紀の少年なのだ

“He sits on the hill”

彼は丘に座っている

“He’s a hollow man”

彼は空虚な人間だ

“He’s a twentieth century man”

20世紀を生きる男だ

“And it’s nothing special”

だが、それは何も特別なことではない

“She says there’s ants in the carpet”

彼女は言う カーペットに蟻がいると

“Dirty little monsters”

小さな汚れた怪物たちだ

“Eating all the morsels”

食べかすをむさぼっているのだと

歌詞は断片的でありながら都市生活の細部を切り取り、登場人物の虚無感や不安を強調している。アルバーン独特の語感のセンスによって、ありふれた風景がどこか寓話的に響くのが印象的である。

4. 歌詞の考察

「For Tomorrow」の歌詞は、一見すると都市生活の風景描写にすぎないように思える。しかし実際には、90年代初頭のイギリスにおける若者の心理を象徴的に投影しているのだ。バブルが崩壊し、サッチャー政権後の社会的混乱が残る時代、若者たちは未来に対する展望を失い、「空虚な人間(hollow man)」として日常を過ごすしかなかった。この感覚は、日本の90年代の「失われた10年」にも通じる普遍的な空気感を持っている。

「20th century boy」というフレーズは、単なる時代の象徴以上の意味を持つ。20世紀という高度消費社会に育った世代の、虚しさと諦念を表現していると考えられる。主人公は都市の中で消費されるように生きるが、その中で「丘に登る」という行為は一瞬の超越を示す。ロンドンのPrimrose Hillから街を見下ろす光景は、日常から距離をとり、自分自身を見つめ直す行為を象徴しているのである。しかしその視点も結局は「nothing special」と否定される。そこには未来に希望を持てない虚無の感覚が横たわっている。

また、「カーペットに蟻がいる」という一節は、家庭の小さな不快さをユーモラスに描きつつも、日常の細部が持つ閉塞感を象徴しているとも読める。ごく小さな問題や不満が積み重なり、人生全体に重苦しい空気をもたらす。Blurの歌詞にたびたび登場するこうした日常的で具体的なモチーフは、同時代のリスナーに強い共感を呼び起こした。

最も重要なのは、「For Tomorrow」というタイトル自体が持つ皮肉である。未来のために生きるはずなのに、その「明日」が特別なものではないという現実。都市生活の中で、時間はただ過ぎ去るだけで、希望は与えられない。その諦観とユーモアが共存する感覚こそが、この曲の核にある。後の『Parklife』でも顕著になるように、アルバーンの視点は常に「普通の人々の普通の生活」に注がれていた。それを歌に昇華することが、Blurが90年代イギリスを象徴する存在になった理由なのである。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

-

Parklife by Blur

アルバムの代表曲で、イギリスの日常生活をユーモラスに描くスタイルがさらに顕著になる。

-

庶民的な視点から都市生活を描き出す、ブリットポップを代表する曲。

-

Don’t Look Back in Anger by Oasis

未来に対する不安や過去への回帰を込めた歌で、同時代の英国的感覚を共有している。

-

「For Tomorrow」と同様に、日常の倦怠感を象徴的に描く作品。

-

初期のBlurの代表曲で、90年代初頭の英国音楽シーンの息吹を感じ取れる。

6. ブリットポップの幕開けとしての意義

「For Tomorrow」は、商業的には大ヒットしなかったにもかかわらず、その後のブリットポップ・ムーブメントにとって極めて重要な位置を占める楽曲である。アメリカのグランジに対抗し、イギリスのアイデンティティを強調するBlurの姿勢を最初に示した作品であり、都市生活と文化を肯定的にも批判的にも描くというアルバーンのスタイルがここで確立された。Primrose Hillというロンドンの風景を音楽に刻み込み、聴く者に「自分たちの日常こそが歌うべき対象なのだ」と気づかせたことこそ、この曲の最大の功績なのだ。

コメント