1. 歌詞の概要

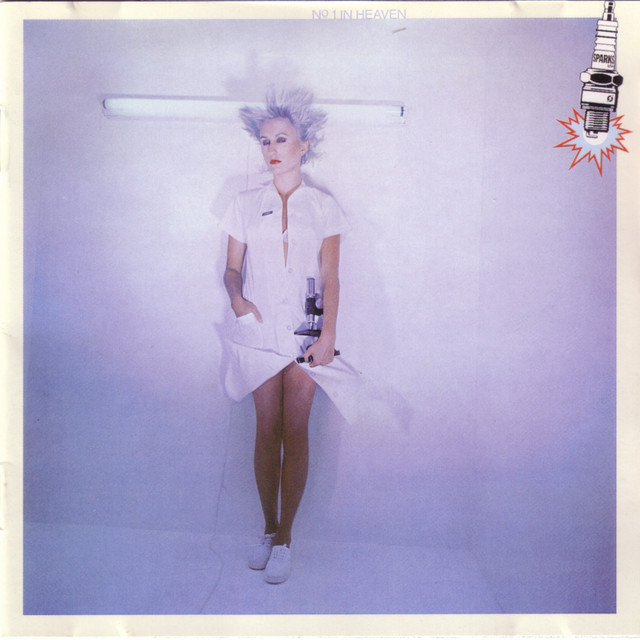

「The Number One Song in Heaven(天国でナンバーワンの曲)」は、アメリカのアート・ポップ・デュオ Sparks(スパークス) が1979年に発表した楽曲であり、同年のアルバム『No. 1 in Heaven』の収録曲にして表題的存在でもある。

プロデュースは、当時革新的な電子音楽を作り出していた Giorgio Moroder(ジョルジオ・モロダー)。このタッグによってSparksは、それまでのグラム〜アート・ロック的サウンドから、シンセ・ディスコ/エレクトロ・ポップへと大胆に舵を切った。

タイトルの「天国でナンバーワンの曲」とは、比喩としても、物語としても、極めて挑発的な言葉である。歌詞では、まるでDJが神のように音楽を支配し、**生と死の境界線すら越えて響く「究極のポップ・ソング」**の誕生が描かれる。

一見すると軽妙で派手なディスコ・ナンバーだが、その背後にはポップ・カルチャーと神話、そして“音楽の永遠性”への詩的考察が隠されている。これは単なるフロア・ヒットではなく、**「音楽とは何か?」という哲学的な問いを含んだ“アート・ディスコ”**なのである。

2. 歌詞のバックグラウンド

1970年代後半、ディスコ・ミュージックはその絶頂期を迎えつつあり、Giorgio MoroderはDonna Summerとの一連のヒットによってその中心人物となっていた。一方、Sparksは前作『Introducing Sparks』(1977)でポップ寄りの方向性に挑戦するも商業的には伸び悩み、大胆な転換を模索していた時期だった。

そこで出会ったのがモロダーであり、彼の電子的・機械的でありながら官能的なシンセ・サウンドと、Sparksのシュールで知的な詩世界が奇跡的に融合したのがこの『No. 1 in Heaven』というアルバムである。

「The Number One Song in Heaven」はその象徴であり、神=音楽の創造主、天国=ポップ・カルチャーの理想郷といった構造が、歌詞の端々に散りばめられている。

また、本曲はUKチャートで14位を記録し、Sparksにとって再起を果たす作品ともなった。さらにこのサウンドは、のちのPet Shop BoysやDepeche Mode、New Order、Hot Chipといったエレクトロ・ポップ〜シンセ・ポップ勢に強い影響を与える起点となった。

3. 歌詞の抜粋と和訳

This is the number one song in Heaven

Why are you hearing it now, you ask?

Maybe you’re closer to here than you care to be

これが天国でナンバーワンの曲だ

「なぜ今それが聴こえるのか?」と君は問うだろう

もしかしたら君は――思っている以上にここ(天国)に近いのかもしれない

And this is the number one song in Heaven

Written, of course, by the mightiest hand

All of the angels are sheep in the fold

Of their master

これは天国でナンバーワンの曲

もちろん、最も偉大な御手によって書かれた

天使たちはすべて、主の群れの羊となり

その音に従う

Now how does it happen

That we hear this song

The moment we are going?

Will it be heard again?

なぜだろう

僕たちがこの世を去る、その瞬間に

この歌が聴こえてくるのは?

この歌は――もう一度、聴かれることがあるのだろうか?

引用元:Genius 歌詞ページ

天使、神、死の瞬間、ポップ・ソングという極めて異質な要素が混じり合いながら、人間と音楽の不可分な関係が、宗教的比喩によって描かれる。

4. 歌詞の考察

「The Number One Song in Heaven」は、ポップ・ソングという消費される文化の象徴を、永遠性と崇高さの象徴である“天国”と結びつけるという倒錯的かつ鮮烈な発想に満ちた作品である。

ここで描かれる「天国」とは、単なる死後の世界ではない。

それはすべての音楽が完璧に響き、すべてのリスナーが救済されるような、理想化されたポップのユートピアである。

そしてその世界を構築するのは、“偉大なる手(mighty hand)”――すなわち創造主=音楽の神、あるいはプロデューサーのような存在だ。

つまりこの楽曲は、“神によって作られた究極のポップ・ソング”というフィクションを通じて、音楽が人間の精神や死生観にまで及ぶ力を持つことをメタ的に描いているのである。

また、“なぜ死ぬ瞬間にこの曲が流れるのか?”という問いは、私たちが人生の終わりに何を求めるか――という問いに置き換えられる。

そして、その答えが“完璧な音楽”であるとすれば、Sparksはこの曲をもって「ポップの神学」を描き出しているとも言えるのだ。

音楽は娯楽か、救済か、幻想か――

それに対する答えを提示するのではなく、その問い自体をポップのフォーマットで提示するという知的な試み。

それが、この奇天烈で美しいディスコ・ナンバーの本質なのだ。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- I Feel Love by Donna Summer

ジョルジオ・モロダーによるミニマル・シンセの金字塔。Sparksとの文脈的共鳴は必聴。 - Being Boiled by The Human League

エレクトロ・ポップ黎明期の不穏で哲学的なサウンド。 - It’s a Sin by Pet Shop Boys

宗教的メタファーとシンセ・ポップの融合という点で強い親和性を持つ。 - Blue Monday by New Order

機械のように冷たくも、どこか神聖な響きを持つ、エレクトロ・ダンスの代表曲。 - Spirit of the Age by Hawkwind

サイエンス・フィクションと哲学が交錯する、英国的スペース・ロックの異端作。

6. 音楽とは、死後も鳴り響くのか?

「The Number One Song in Heaven」は、Sparksが1970年代末に到達した**“音楽そのものへのメタ的洞察”をポップ・ミュージックという形式に巧みに埋め込んだ作品**である。

それは単なるダンス・ナンバーではない。

「ポップ・ソングの存在意義」そのものを問い、宇宙的・宗教的なスケールでそれを讃える、極めて知的かつ挑発的な楽曲だ。

私たちが人生の終わりに最後に耳にする音楽があるとすれば――

それは、こうした“天国でナンバーワンの曲”なのかもしれない。

そしてもしそうなら、

Sparksはすでにそれを地上で作り上げてしまったのかもしれない。

コメント