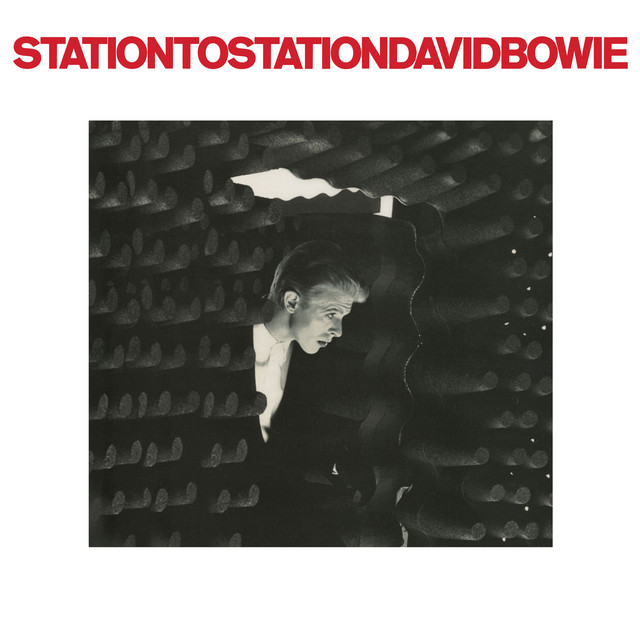

発売日: 1976年1月23日

ジャンル: アートロック、クラウトロック、ソウル、ファンク

白公爵の幻影と列車の轟音——“狂気の中の洗練”を描いた美しき中毒作

『Station to Station』は、David Bowieが1976年に発表した10作目のスタジオ・アルバムであり、グラムロックからソウル/ファンク、そしてベルリン三部作へと向かう狭間で生まれた、最も危うく、最も完成度の高い作品である。

この時期のボウイは、極度の薬物依存と妄想に苛まれ、自身が創造したキャラクター “シン・ホワイト・デューク(痩せた白公爵)” として生きていた。

そんな彼がロサンゼルスの精神的荒野で制作したこのアルバムには、感情も国境もない“中間地点”としての空気が漂う。

タイトルの“Station to Station”とは列車の駅間であり、十字架のステーション(苦難の道)でもあり、すべての「変化と移動」のメタファーなのだ。

音楽的にはヨーロッパ的実験性(クラウトロック、電子音楽)とアメリカ的黒人音楽(ソウル、ファンク)が高度に融合し、壮麗な緊張感と冷たい美しさを宿している。

全曲レビュー

1. Station to Station

約10分にわたる壮大なオープニング。

ゆっくりと列車のように始まるノイズとSE、そして登場する“白公爵”。

中盤以降はファンク的なビートに変化し、神秘性とグルーヴが交錯する。

「It’s not the side effects of the cocaine, I’m thinking that it must be love」という一節が、狂気と感情の交差点を表す。

2. Golden Years

ボウイ流の“ダンス・ソウル”ともいえる楽曲で、軽やかだがどこか空虚。

70年代のディスコ・ムードを取り入れながらも、冷たく洗練された響きが印象的。

カバーされやすいが、原曲に宿る孤独感は唯一無二。

3. Word on a Wing

祈りのようなバラードであり、ボウイが精神的破綻の中で書いた最も誠実な曲のひとつ。

宗教、信仰、救済といったテーマが込められており、「神の存在を信じなければ生きていけなかった」と彼自身が語っている。

4. TVC 15

“テレビを食べてしまった女の子”という奇妙な妄想から生まれた、ユーモラスかつ不気味な楽曲。

ロックンロールと電子音、語りと歌の間を漂うような不安定さがクセになる。

5. Stay

硬質なファンク・グルーヴと、切れ味鋭いギターが絡む攻撃的ナンバー。

ボウイの歌唱もソウルフルというよりは、焦燥と緊張の混じったエッジのある表現で、アルバム随一の肉体性を持つ。

6. Wild is the Wind

1950年代の同名映画の主題歌カバー。

ボウイはこの曲を、優雅かつ情熱的に歌い上げ、原曲を越えるとさえ評された。

本作における感情の純粋な“浄化”として、静かなカタルシスを与えるトラック。

総評

『Station to Station』は、David Bowieという芸術家が崩壊寸前の精神状態で生み出した、奇跡的な均衡と美学の記録である。

そこにあるのは、ジャンルの融合でも、自己変容の過程でもあるが、何より“孤独な中毒者が音楽を通じて世界を制御しようとした痕跡”にほかならない。

このアルバムの冷たさと煌めき、精神的な切迫感と構造の精緻さは、70年代後半以降のポストパンク、ニューウェーブ、インダストリアルといった多くの潮流に影響を与えた。

そしてそれは“クラシック”でありながら、今なおどこか未来的な手触りを持ち続けている。

『Station to Station』は、David Bowieの旅路の中で、もっとも危険で、もっとも高く飛翔した瞬間である。

それは音楽という名の高速列車が、どこにも着かないまま走り続けているような、終わらない夢なのだ。

おすすめアルバム

-

Low / David Bowie

『Station to Station』の次に発表された、ベルリン三部作の幕開け。電子音と内省の極北。 -

Young Americans / David Bowie

直前作であり、“プラスチック・ソウル”と呼ばれたボウイのアメリカ音楽への接近作。 -

The Idiot / Iggy Pop

ボウイがプロデュースした作品。『Station to Station』の冷たい質感と地続き。 -

Remain in Light / Talking Heads

ファンクとアフロビート、知性と狂気が交錯するポストパンクの名盤。影響関係が濃い。 -

Spirit of Eden / Talk Talk

静けさと緊張、音の配置の美学が極まった傑作。“音楽の抽象絵画”としてボウイ作品と共振する。

コメント