発売日: 1993年5月3日

ジャンル: シンセ・ポップ、オルタナティヴ・ダンス、エレクトロニカ、ポスト・ニューウェイヴ

⸻

概要(約1000文字)

『Republic』は、New Orderが1993年にリリースした6作目のスタジオ・アルバムであり、80年代から続くバンドの第一章を締めくくる作品である。

前作『Technique』(1989)から4年、マドリードでの熱気を帯びたダンス・アルバムを経て、本作は一転して憂鬱で洗練された質感を纏っている。

当時のメンバーは、レーベルFactory Recordsの崩壊と、ハシエンダ・クラブの経営破綻など、経済的にも精神的にも深刻な混乱を抱えていた。

そうした現実の重みが、そのままサウンドと歌詞に投影された“沈黙寸前のNew Order”を記録したアルバムなのだ。

タイトル“Republic(共和国)”には、彼らが築き上げた〈マンチェスターという理想郷〉の終焉と、バンドの内部崩壊を示唆する二重の意味が込められている。

音楽的には、バンドが得意とするダンス・ビートとメランコリックなメロディを維持しながらも、プロデューサーのスティーヴン・ヘイグ(Stephen Hague)が導入した洗練されたプロダクションにより、90年代的なポップ・フォーマットへ接近している。

当時のエレクトロニカやアダルト・コンテンポラリーの影響を吸収し、ギターとシンセの融合をより滑らかに仕上げている点が特徴だ。

アルバム全体を貫くテーマは「崩壊」「記憶」「再生」。

かつての希望と現実の乖離、愛の終わり、都市の熱気が冷めた後の静けさ。

それらをBernard Sumnerの諦観を帯びた声と、Peter Hookの印象的なベースラインが冷ややかに描く。

『Republic』は、80年代の楽観主義を終わらせ、90年代の現実主義へと橋を架けたNew Orderの転換点である。

⸻

全曲レビュー

1曲目:Regret

オープニングを飾るバンド屈指の名曲。

軽快なギター・リフとメロディックなベース、そして切実なヴォーカル。

“Maybe I’ve forgotten the name and the address”という一節に、過去との決別と郷愁が凝縮されている。

ポップでありながら痛みを滲ませる、完璧なイントロダクション。

2曲目:World (The Price of Love)

ダンス・ポップ色が強く、滑らかなグルーヴと哀愁が交錯。

“Love is the price of love”というパラドックスなリフレインが、感情の循環を象徴している。

3曲目:Ruined in a Day

ミドルテンポのビートに乗せて、崩壊と諦念を静かに語る。

タイトルが示すように、“ある日すべてが壊れた”という無力感が滲む。

淡々とした歌い方に、80年代的センチメントの残り香がある。

4曲目:Spooky

アコースティック・ギターとエレクトロ・リズムが共存する洒脱なトラック。

恋愛の緊張感と解放感が同時に存在し、軽やかなのにどこか不安を残す。

5曲目:Everyone Everywhere

バンドらしいアッパーなダンス・トラック。

リズムの推進力が強く、ポジティブなメロディがアルバム中盤の光を担う。

“Everyone everywhere feels the same”という普遍的メッセージが印象的だ。

6曲目:Young Offender

若者の孤独と衝動をテーマにした、90年代的アーバン・ポップ。

シーケンスが滑らかで、Bernardのソフトな声が温度を与えている。

7曲目:Liar

ファンキーなギターとベースラインが躍動する。

他曲に比べてバンド感が強く、ライブの熱を感じさせる一曲。

8曲目:Chemical

工業的なリズムと冷たいシンセが支配する。

人間関係の中毒性と依存を“ケミカル”に喩えた、暗く鋭いナンバー。

9曲目:Times Change

沈鬱で、空間の広がりを感じるスロー・トラック。

時の経過とともに変わりゆく感情を、静かに受け入れるような温かさもある。

10曲目:Special

哀愁を帯びたメロディに、穏やかなストリングスが重なる。

優しさと痛みが溶け合うような、夜明け前のような一曲。

11曲目:Avalanche

インストゥルメンタルによるエンディング。

氷のように冷たい音像が、すべての余韻を凍結させる。

音が消える瞬間、バンドの第一期の終焉を感じさせる。

⸻

総評(約1200〜1500文字)

『Republic』は、New Orderが80年代のクラブ文化の熱狂を離れ、成熟した表現へと踏み出した作品である。

その一方で、バンド内外に漂う疲弊と解体の気配が、作品全体をどこか寂寞としたものにしている。

『Technique』の華やかさが陽だとすれば、『Republic』は完全に陰の側面。

だがその陰影こそが、バンドの人間的リアリティを際立たせた。

サウンド面では、Stephen Hagueのプロデュースによるポリッシュされた質感が特徴的だ。

過剰なリヴァーブや実験的ノイズを排除し、滑らかで端正な仕上がりとなっている。

当時台頭していたPet Shop BoysやDepeche Modeなどのエレクトロ・ポップ勢と比べても、New Orderはよりミニマルで、感情を抑制した方向へ進んでいる。

その“抑えた美学”が、かえって時代を超える冷静さを生んだ。

歌詞面では、愛、喪失、距離、そして時間の経過といったテーマが中心にある。

「Regret」の後悔、「Ruined in a Day」の崩壊、「Times Change」の受容――この三点がアルバムの感情的な軸を形成している。

それは個人の心情であると同時に、バンド自身の状況のメタファーでもあった。

レーベルの破産、経営の混乱、内部対立。

“Republic”とは、理想的だった共同体=バンドそのものが瓦解していく様の寓話なのだ。

また、Peter Hookのベースがより控えめになり、Bernard Sumnerのヴォーカルとシンセが中心に据えられている点にも注目したい。

バンド内の緊張関係を反映しつつ、結果的に90年代的なポップ・エレクトロニカへの移行を先取りしている。

この配置転換が、後のソロ活動(ElectronicやMonaco)へとつながっていく。

批評的には、当初“冷たすぎる”“商業的すぎる”という評価もあったが、現在では“New Orderの終章の美学”として再評価が進んでいる。

特に「Regret」は時代を超えた名曲として語り継がれ、U2やColdplay以降のバンドにも影響を与えた。

光と影の対比、機械と感情の交差点――『Republic』はその両極を最も繊細にバランスしたアルバムである。

⸻

おすすめアルバム(5枚)

- Technique / New Order

『Republic』以前の快楽的ダンス・サウンド。対比で聴くと深みが増す。 - Music for the Masses / Depeche Mode

同時代のエレクトロニカ的暗黒美を共有する名盤。 - Behaviour / Pet Shop Boys

成熟したポップ・サウンドと抑制された感情の共鳴点。 - Electronic / Electronic (Bernard Sumner & Johnny Marr)

『Republic』期の延長線上にある、洗練されたエレクトロ・ポップ。 - Bloodflowers / The Cure

90年代以降の“静かな絶望”を描くUKロックの名作。

⸻

歌詞の深読みと文化的背景

『Republic』の核心には、“失われた共同体への挽歌”がある。

「Regret」では過去を振り返る視線、「World」では愛の代償、「Ruined in a Day」では崩壊の受容。

いずれも、個人的な喪失を社会的変化の比喩として描いている。

1993年という時代は、サッチャー以降のイギリスがバブルの終焉を迎えた時期であり、文化的にも“再構築”が求められていた。

『Republic』は、その閉塞と再生の狭間で鳴り響く音楽なのだ。

同時に、アルバムは“静かな政治性”を持つ。

タイトルの「共和国」は、政治的理念ではなく、共同体の理想を意味する。

Factoryという“音楽家の理想郷”が崩壊したあと、New Orderは自らの共和国を再構築しようとした。

その試みの結果が、この冷ややかで美しい音の共和国=『Republic』なのである。

⸻

ビジュアルとアートワーク

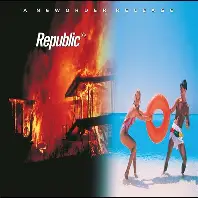

トレヴァー・キーが手掛けたジャケットには、カリフォルニアの海辺で炎を背にした男女が描かれている。

炎=破壊、海=浄化、そして二人の無言の立ち姿は、“過去の焼却と未来への漂流”を象徴している。

青とオレンジの強烈なコントラストは、音楽の持つ冷たさと情熱の同居を視覚的に示している。

まさに『Republic』というアルバムの本質を、完璧にビジュアル化したアートワークである。

コメント