1. 歌詞の概要

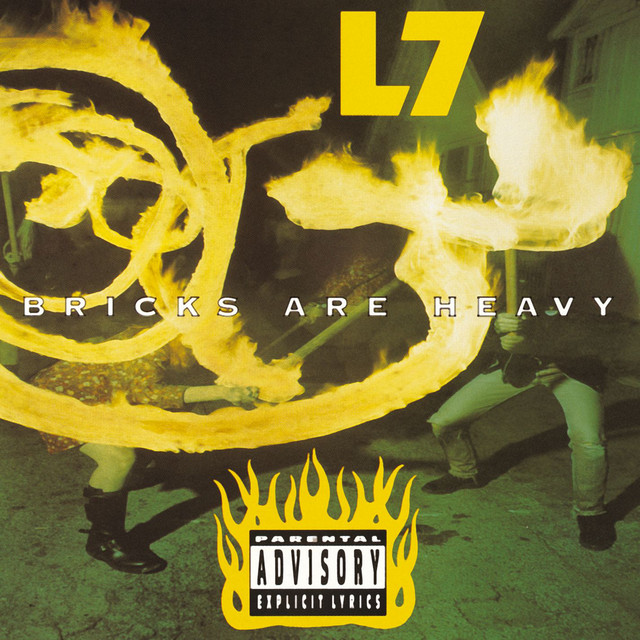

「Pretend We’re Dead(プリテンド・ウィア・デッド)」は、L7が1992年にリリースした3作目のアルバム『Bricks Are Heavy』に収録されている代表曲であり、バンドにとって初のメジャーヒットとなった作品でもある。そのタイトルが意味するのは、「私たちはもう死んだふりをしていよう」というアイロニカルな提案。だが、この“死んだふり”とは文字通りのことではなく、現実から目を背け、声を上げることをやめ、システムに従順になってしまう社会の姿勢を痛烈に皮肉ったメッセージソングである。

この曲の語り手は、個人的な感情というよりは、より広い視野で「無関心とあきらめの時代」に対して怒りをぶつけている。選択肢が提示されても、どうせ何も変わらないという無力感と、その裏にある冷たい諦念。けれどそれに屈したくはない、というメッセージが、ヘヴィなギターと突き刺さるようなヴォーカルで放たれる。

90年代初頭のアメリカ――湾岸戦争、政治的分断、消費社会の拡大といった背景の中で、「Pretend We’re Dead」は、グランジ/オルタナティブ・シーンから現れた女性たちによる怒りの声として、まさに時代に刺さる叫びだった。

2. 歌詞のバックグラウンド

L7は、ロサンゼルスで結成されたオール女性によるグランジ/パンク・バンドであり、しばしばフェミニズム的視点を持った社会的アクションや痛快なユーモア、そしてノイズ混じりの骨太なロックンロールで知られる。1992年の『Bricks Are Heavy』は、プロデューサーにButch Vig(Nirvana『Nevermind』を手がけた)を迎えて制作され、彼女たちの音楽性をより重厚かつ鮮明なものに仕上げた。

「Pretend We’re Dead」は、そんなアルバムの中でとりわけポップで覚えやすい曲調を持っているが、内容は実に辛辣だ。ギタリスト/ヴォーカルのDonita Sparksによれば、この曲は「冷笑主義に支配された90年代の精神状態」への批判として書かれたという。当時、あらゆる抗議運動が“無駄なもの”とされていた社会の空気に対し、L7はそれを“死んだふり”に喩えて突きつけた。

またこの曲は、バンドが意図的に政治的色合いを強めた時期の作品でもあり、後に彼女たちは女性のリプロダクティブ・ライツを支援する「Rock for Choice」などの活動を通じて、その姿勢をより明確にしていくこととなる。

3. 歌詞の抜粋と和訳

What’s up with what’s going down?

In every city, in every town

何が起きてるっていうの?

どの街でも、どの都市でもさCramping styles is the plan

They’ve got us in the palm of every hand

抑え込むのが奴らの戦略

私たちは奴らの手のひらの上Pretend we’re dead

Pretend we’re dead

死んだふりをしよう

死んだふりをしてしまおうTurn the tables with our unity

They’re neither wrong nor right

団結で流れを変えよう

あいつらは“正しい”わけじゃない でも“間違い”でもない

※ 歌詞引用元:Genius – L7 “Pretend We’re Dead”

この曲で印象的なのは、語り手が「死んだふりをする」ことを“抵抗”としてではなく、“あきらめ”として歌っている点だ。だがその繰り返しの中に、むしろ逆説的に“そんな状態に甘んじてはいけない”という主張が込められている。

特に「彼らは正しくも間違ってもいない」というラインは、イデオロギーの対立を超えた“価値の空洞化”を示唆しており、だからこそなおさら、自分たちの声が必要なのだという静かな決意がにじむ。

4. 歌詞の考察

「Pretend We’re Dead」は、L7の中でも最も大衆的なヒットとなった楽曲でありながら、その内包するメッセージは極めて鋭く、シニカルである。タイトルの“死んだふり”というフレーズは、行動を起こさない人々のメタファーであると同時に、すでに魂を失った社会そのものをも指している。

これは、フェミニズム、環境、平和運動など、あらゆる“声”が無力化されていた90年代アメリカの風景への応答であり、L7の姿勢そのものだった。「叫んでも、変わらないなら、もう黙ってしまおうか」という誘惑に対して、「それでも立ち上がること」を選ぶための内なる対話のようでもある。

音楽的にはミッドテンポで、キャッチーなリフが繰り返されるスタイルだが、その背後には“何かが爆発しそうな不穏さ”が常に漂っており、まさにポップの仮面を被ったプロテストソングである。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Rebel Girl by Bikini Kill

フェミニズムとパンクが衝突する、90年代ガールズロックの金字塔。 - Celebrity Skin by Hole

虚飾とイメージに操られる“スター”の裏側を暴き出す、歯切れの良いロックナンバー。 - She’s in Parties by Bauhaus

意味と視線の空洞化を描いた、耽美で批評的なポストパンク。 - Typical Girls by The Slits

「女の子らしさ」とは何かを嘲笑う、パンク史に残るフェミニズムの問題提起。 -

Only Happy When It Rains by Garbage

痛みと皮肉が同居する、90年代的な虚無と感情のロックソング。

6. 無関心へのレクイエム、あるいは反抗の狼煙

「Pretend We’re Dead」は、“怒りを静かに、でも確実に燃やす”という意味で、L7にとって象徴的な作品である。ただ騒ぐだけのパンキッシュな表現ではなく、社会が眠り込んでしまったことへの静かな、しかし断固とした違和感。それを突きつけることで、バンドはリスナーに「あなたはそれでも、死んだふりをするのか?」と問いかける。

この曲は、怒鳴らない。拳も振り上げない。けれど、その裏に込められた“不満”と“痛み”は、ヘヴィなリフと一緒に心に沈み込んでくる。

だからこそ、この曲は今もなお、多くの人に“目を開けさせる”力を持っているのだ。

他にも『Bricks Are Heavy』収録曲の中から、L7のフェミニズム的視点や社会的皮肉が強く出ている楽曲を紹介していきましょうか?

コメント