1. 歌詞の概要

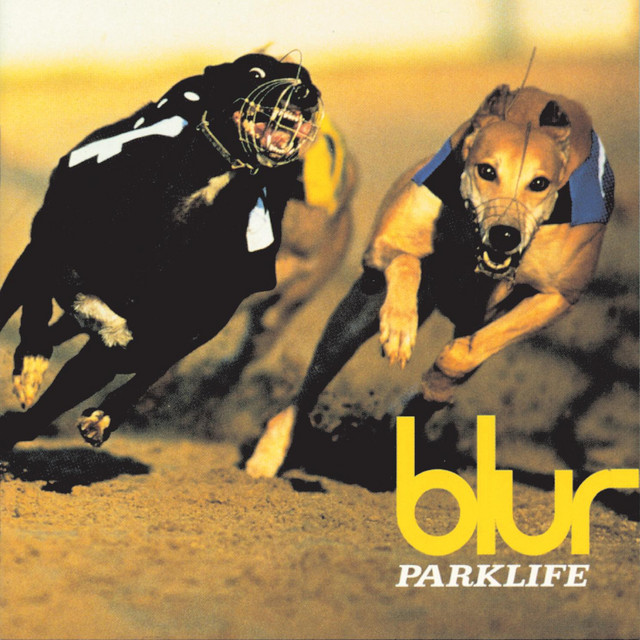

「Parklife(パークライフ)」は、Blurが1994年に発表した3枚目のアルバム『Parklife』のタイトル・トラックにして、ブリットポップを象徴する最重要楽曲のひとつである。

イギリスの労働者階級のライフスタイルや風景を皮肉と愛情の入り混じった眼差しで描き出し、日常の中にある退屈、習慣、ちょっとした愉快さを、観察的な語り口で浮き彫りにする。

歌詞の多くは、俳優フィル・ダニエルズの“スポークン・ワード”として語られ、まるでコックニー訛りの街角の男がひとりごとのようにブツブツとつぶやいているかのような調子で進む。

その内容は、一見とりとめのない散歩、ビール、犬の世話、近所の人々、政府へのぼやきなど、ロンドンの日常風景を断片的に描いている。

だがその“取るに足らない生活”の中にこそ、この曲は“生きるとは何か”という問いを潜ませており、機械的で無表情な現代社会の中にある、個人の無意識的な抵抗や愉しみをすくい取っている。

2. 歌詞のバックグラウンド

「Parklife」は、Blurのアルバム『Parklife』(1994年)の中心曲としてリリースされ、同アルバムはイギリス国内で大きなヒットを記録。

本作はPulpやSuede、Oasisと並んでブリットポップの旗手となる契機となり、イギリスにおける“自国文化の再発見”として社会現象にもなった。

この楽曲は当初、ボーカルのデーモン・アルバーンが全編を歌う予定だったが、最終的には俳優フィル・ダニエルズがナレーションを担当することで、より皮肉とユーモアの効いた仕上がりとなった。

そのユーモアの背後には、80年代以降のサッチャリズムの影響や、階級社会、情報化社会といった“無意識に管理される日常”への鋭い視点が込められている。

また、Blurがこの曲で描いたのは“華やかな若者文化”ではなく、ただ生きているだけの人々の世界である。

それはかつてThe Kinksが「Waterloo Sunset」で描いたような、ありふれたロンドン生活へのオマージュであり、冷笑でも賛美でもない、複雑なまなざしが宿っている。

3. 歌詞の抜粋と和訳

引用元:Genius Lyrics – Blur “Parklife”

I get up when I want / Except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustmen

好きなときに起きる

ただし水曜だけはゴミ収集車の音で無理やり起こされるんだ

I feed the pigeons / I sometimes feed the sparrows too / It gives me a sense of enormous well-being

鳩に餌をやってるよ

ときどき雀にもね なんだかとってもいい気分になるんだ

And then I’m happy for the rest of the day / Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it

そのあとは一日中気分がいい

あの時間がいつも心のどこかに残ってると思うと 安心なんだよ

All the people / So many people / And they all go hand in hand / Hand in hand through their parklife

たくさんの人々が

手に手を取って

みんなそれぞれのパークライフを歩いていく

4. 歌詞の考察

「Parklife」の語り手は、極めて平凡で何の変哲もない生活を送っている。

だが、その生活には、“支配されることへの受動的な抵抗”が見え隠れしている。

たとえば、「自分の好きなときに起きる」「公園で鳩に餌をやる」などの行動は、働くことや競争社会とは無縁の、“何者でもない自由”の象徴である。

「And they all go hand in hand / Through their parklife」というサビは、人生を公園に例えているようでありながら、“単調な日々の繰り返し”でもある。

だが、そこには退屈の中にある楽しさ、何も起きないことの贅沢さ、時間を消費するという行為そのものの肯定が含まれている。

この曲の最大の魅力は、“意味がなさそうでいて、実は深い”という構造にある。

語り手の呟きは滑稽だが、実はどこか本質的でもある。

それは、資本主義社会の中で“何もしないこと”を選ぶという、ある種の思想であり、ラディカルな態度でもある。

つまり「Parklife」は、ただのロンドン散歩の記録ではなく、“日常を生きること自体が抵抗である”という宣言なのだ。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Common People by Pulp

階級社会と都市生活のリアリティを鋭く風刺した、90年代ブリットポップの金字塔。 - Waterloo Sunset by The Kinks

ロンドンの川辺を舞台にした、平凡な人々の暮らしの美しさを描いた静かな名曲。 - This Is a Low by Blur

同じく『Parklife』収録の楽曲。島国としてのイギリスの“空気と感傷”を詩的に描写。 - Suburbia by Pet Shop Boys

郊外で暮らす人々の退屈と不満、そこにある暴力的なエネルギーを冷たく描いた80sエレポップ。

6. 公園という名の人生を、どう歩くか?

「Parklife」は、90年代イギリスの“日常の詩”である。

そこには劇的な展開も、感動的なメッセージもない。

だが、その代わりに描かれるのは、誰もが持つささやかな時間、退屈な日々、そしてその中にある愛すべき瞬間である。

ブリットポップが“イギリス人であること”の再定義を求めた運動だったとすれば、「Parklife」はその問いに対して、“俺たちはこう生きてるんだよ”というユーモアと誇りに満ちた答えであった。

それは笑ってしまうような普通の話かもしれない。

だが、普通に生きることこそが、最大の美学であり抵抗である——

「Parklife」は、その哲学を、軽快で風通しのいいサウンドとともに、今も私たちに語りかけてくる。

コメント