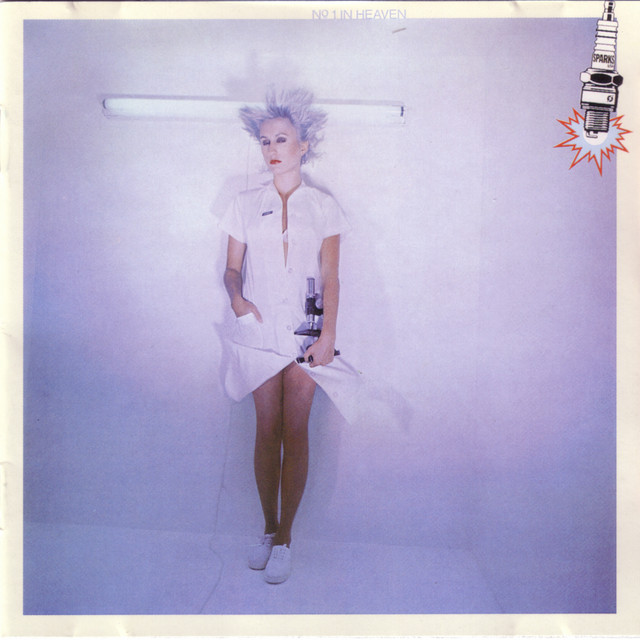

発売日: 1979年3月

ジャンル: シンセ・ポップ、エレクトロ・ディスコ、ニュー・ウェイヴ

概要

『No. 1 in Heaven』は、Sparksが1979年に発表した8作目のスタジオ・アルバムであり、これまでのギター中心のグラム/アート・ロック路線から一転、全面的にシンセサイザーと電子ビートを導入した画期的作品である。

プロデューサーにはジョルジオ・モロダー(Donna Summer、Munich Machine)を迎え、クラウトロックとディスコ、そしてポップ・ミュージックの交差点に立つ“エレクトロ・ポップの原点”とも言えるサウンドを提示した。

当時、Sparksは商業的スランプにあり、音楽性のリセットと再構築を模索していた。

その過程で出会ったのが、ディスコの帝王モロダーのミニマリズムとテクノロジーへの信仰だった。

ロン・メイルの複雑で風刺的なリリックはそのままに、ラッセル・メイルの高音ボーカルがミニマルな電子音の上に鋭く浮かび上がる――この斬新な構成は、のちのPet Shop BoysやDepeche Mode、New Orderといった80年代エレクトロ・ポップの先駆けとなった。

全曲レビュー

1. Tryouts for the Human Race

オープニングから、疾走するシンセ・ビートが未来の扉を開く。

“人類の予選会”というタイトルが示す通り、生存競争や出生という生命の根源を冷たく皮肉に描く。

宗教的な響きとSF的世界観の融合が刺激的。

2. Academy Award Performance

演技と現実、虚構と真実――ハリウッド文化を題材に、社会における“演じること”の滑稽さを描く。

ボーカルはより叙情的で、アリーナ級のメロドラマを電子の波で表現している。

皮肉の効いたラブソングでもある。

3. La Dolce Vita

イタリア語で“甘い生活”を意味するこの曲では、享楽的な都市生活への風刺が展開される。

セクシュアリティと物欲、そしてその空虚さが反復されるビートの中で浮かび上がる。

モロダーのプロダクションがきらびやかに光る1曲。

4. Beat the Clock

本作のシングル曲で、全英チャートでも大きなヒットとなったダンス・クラシック。

「時間に勝て」という命題を反復することで、現代社会のスピードと競争を比喩する。

ポップでありながら冷徹、ダンサブルでありながら哲学的という、Sparksらしさ全開の傑作。

5. My Other Voice

ラッセルの声がエフェクトで加工され、まるで“もう一つの自我”が語っているかのような構成。

サウンドはミニマルながら緊張感に満ち、自己の分裂や複数性といったポストモダン的テーマを先取りしている。

静かにして最も実験的なトラック。

6. The Number One Song in Heaven

アルバムのタイトルにもなった、荘厳かつユーモラスな終曲。

“天国で一番のヒット曲”という神をも巻き込むコンセプトがSparksらしく風刺的。

曲は後半にかけて爆発的な盛り上がりを見せ、ラッセルのファルセットが空間を突き抜ける。

ディスコでありながら、神秘と諧謔が同居した奇跡のような楽曲。

総評

『No. 1 in Heaven』は、Sparksにとっての第二のデビューとも言える重要作であり、音楽的な変革を恐れず、ジャンルそのものを再定義する挑戦が成功した稀有な例である。

それは単なる“ディスコ・アルバム”ではなく、電子音楽を使って宗教、社会、欲望、自己といった主題をシュールかつ知的に探求する“電子風刺劇”でもある。

Sparksのキャリアにおいてこの作品が果たした役割は計り知れず、のちのエレクトロ・ポップ/ニュー・ウェイヴのパイオニアとしての地位を決定づけた。

また、モロダーとのコラボレーションが示すように、ヨーロッパ的な美意識とアメリカ的なシニシズムの融合という点でも特筆すべき内容である。

おすすめアルバム(5枚)

-

Donna Summer – I Remember Yesterday (1977)

ジョルジオ・モロダーが手がけた電子ディスコの原点。同じ美学が貫かれる。 -

Kraftwerk – The Man-Machine (1978)

機械的ミニマリズムとポップの結合。Sparksの電子音進化との並行関係が興味深い。 -

Pet Shop Boys – Please (1986)

80年代のエレクトロ・ポップ代表作。Sparksの直接的影響下にある。 -

Yello – Stella (1985)

ユーモアとサウンド実験を融合させたスイスの電子デュオ。Sparksの遺伝子を継承。 -

New Order – Power, Corruption & Lies (1983)

ダンサブルかつ冷静な視点を持つエレクトロ・ロック。『No. 1 in Heaven』の後継的精神を感じさせる。

コメント