1. 歌詞の概要

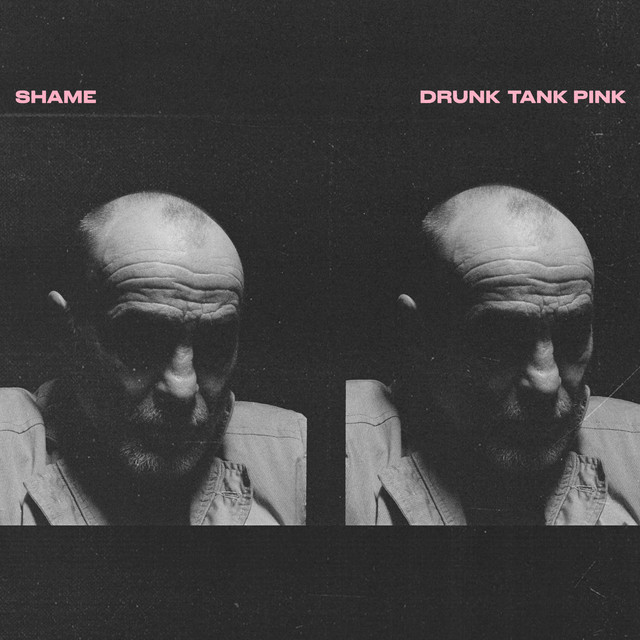

「Nigel Hitter」は、イギリスのポストパンク・バンド、Shameが2021年に発表した2ndアルバム『Drunk Tank Pink』に収録された楽曲であり、その中でもとりわけメカニカルで不穏な魅力を放つ一曲である。この曲は、反復される日常、習慣のループ、そして自己の解体と再構築をテーマにしている。アルバム全体が“隔離と自省”というモチーフで構成されているなかで、「Nigel Hitter」は“生活のリズムそのものが狂気に変わる瞬間”を見事に捉えている。

タイトルの「Nigel Hitter」とは架空の人物名に聞こえるが、実際には“ナイジェル=誰かを象徴する存在”であり、ある意味で「あなた」や「わたし」すらも含んだ匿名性の高いキャラクターである。この人物が体現するのは、ルーチンに押し潰され、身体だけが動き続けるような現代的な孤独と麻痺した感覚だ。

2. 歌詞のバックグラウンド

『Drunk Tank Pink』は、Shameが長いツアー生活を経て、疲弊し、精神的な静養を求めた果てに制作されたアルバムである。その中で、Charlie Steen(Vo)は自己の内面に深く向き合う時間を持つこととなり、社会的な役割や規律のなかで人がどれほど機械的に“動かされている”かを痛感したという。「Nigel Hitter」はその気づきを具現化した楽曲であり、タイトルからして“他者化された自我”のような構造を持っている。

プロデューサーJames Fordの手によるこの楽曲は、パーカッシブで変則的なリズムが特徴的で、従来のポストパンク的な構造から一歩進んだ“ニューウェーブ×アフロビート”のようなサウンドアプローチが試みられている。ギターのカッティング、跳ねるようなドラム、そしてリズミカルに刻まれるボーカルが、音楽的にも「反復による狂気」を表現している。

3. 歌詞の抜粋と和訳

I’m half the man I should be

But I’m one of a kind

本来の自分の半分しか持っていない

けれど、それでも“唯一無二”の存在

Routine is all I have

I am my own replacement

ルーティン、それがすべてだ

俺は、自分の代わりの自分

I’ve been waiting outside for all of my life

And now I’ve got to the door, there’s no one in

人生のすべてを“外で”待っていた

けれど扉の前まで来た今、誰もそこにはいなかった

歌詞引用元:Genius – Shame “Nigel Hitter”

4. 歌詞の考察

「Nigel Hitter」の歌詞は、まさに“日常という麻薬”についての告白のようでもある。「Routine is all I have」という一文には、生活リズムに支配された現代人の切実な実感がにじんでおり、それはShameというバンドが抱える“若さ”と“空虚さ”の間に横たわるギャップそのものだ。

また、「I am my own replacement」という表現は、自分が自分に取って代わるという逆説的な表現であり、アイデンティティの空洞化を意味している。身体は動き続け、日々は過ぎていく。しかしその中で「本当の自分」はどこにいるのか?——この問いは、曲全体を貫く底流である。

さらに、「扉の前にたどり着いたら誰もいなかった」というくだりは、人生における“目標達成”が虚無に過ぎなかったという幻滅を示唆する。それは、成功や承認を求めて走り続けてきた若者が、ふと足を止めたときに見つけた“空っぽの栄光”のようでもある。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Unsmart Lady by Dry Cleaning

感情のない語りと繰り返されるフレーズが、日常に潜む不条理をあぶり出す。 - Houseplants by Squid

生活の反復と現代社会への皮肉がアグレッシブな演奏に乗る、鋭い社会風刺。 - A Hero’s Death by Fontaines D.C.

繰り返される「Life ain’t always empty」というフレーズが人生の虚無と肯定の間を揺れる。 -

Cut and Dry by Yard Act

現代人の自己防衛的な言い訳をシュールに描いた語り口と脱力したリズムが共鳴する。 -

Default by Django Django

意識の渦を巡るようなリズムと旋律が、自分を見失っていく感覚と重なる。

6. リズムと構造に宿る“精神的隔離”の表現

「Nigel Hitter」が特異なのは、歌詞だけでなくサウンドそのものが“精神的隔離”を音像化している点である。ドラムはまるでメトロノームのように刻み続け、ギターはまばらに跳ね、ベースラインは地を這うように低くうねる。その隙間に乗せられたCharlie Steenのボーカルは、感情の振れ幅が限定されたような抑制の効いたトーンで、不気味な冷静さを保っている。

また、この曲の構造には「逃れられないループ」のような感覚がある。イントロからアウトロまで、何かが始まって何かが終わるわけではなく、ただ「続いていく」。まるで朝起きて、食事をして、働いて、また眠る——という生活の繰り返しそのものをなぞるように。

「Nigel Hitter」は、パンデミック下の世界が抱えていた“孤独な日常”や“誰にも届かない叫び”を象徴する楽曲とも言えるだろう。Shameはこの曲を通して、若者特有の焦燥感を、成熟した音楽性と哲学的な視点で表現してみせた。その試みは、ポストパンクを超えた一つの現代詩のようにも響いてくる。

「Nigel Hitter」は、日々に埋もれていく“わたし”を描いた、どこまでも現代的な自己の物語である。そしてそれは、2020年代に生きる誰もが避けて通れない実存の断面を、サウンドとリリックによって鋭く切り取った作品なのである。Shameというバンドの進化と深まりを象徴するこの楽曲は、聴くたびに新たな意味の層を浮かび上がらせる、不穏で魅惑的な傑作だ。

コメント