発売日: 2019年2月8日

ジャンル: ポストパンク、ノイズポップ、ガレージロック、ドリームポップ

概要

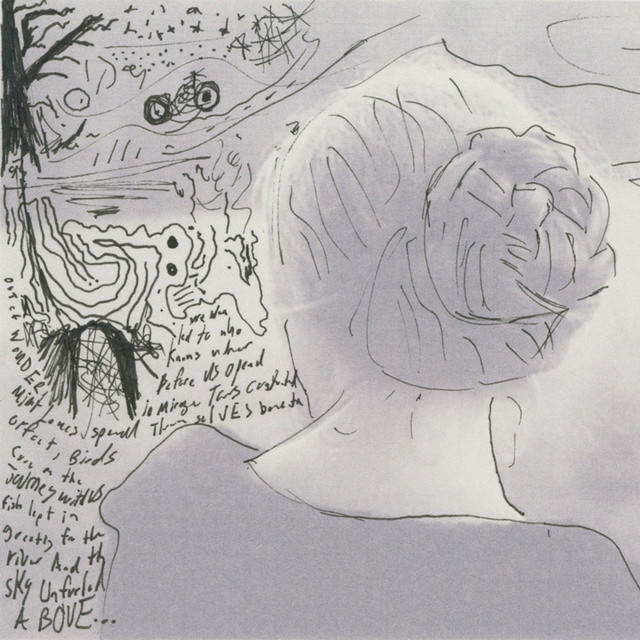

『Love Is Here』は、Crocodilesが2019年に発表した7作目のスタジオ・アルバムであり、

前作『Dreamless』で提示したエレクトロニックで内省的な世界観から再び転じ、

原点回帰的な“ラヴ・ロックンロール”の衝動と、サイケデリア、社会的視線をも内包する自由度の高い作品である。

バンドの中心人物であるBrandon WelchezとCharles Rowellは、これまでのキャリアを通じて、

常にノイズとポップ、享楽と皮肉、愛と退廃の両義性をテーマにしてきたが、

『Love Is Here』ではそれがさらに洗練された形で結実しており、

“愛”というもっともベタで使い古された言葉を、再びロックにとって有効な武器として鳴らしている。

制作はイタリア・ナポリで行われ、

イタリアン・ポップやディスコ、フレンチ・ポップ的な色気を感じさせる瞬間もある。

その一方で、社会批評的なトーンやパンク的な怒りも共存しており、

“ラヴ・イズ・ヒア”=世界の崩壊の中でもなお鳴り響く、最後の武器としての愛というテーマが透けて見える。

全曲レビュー

1. Nuclear Love

オープニングから炸裂する、近未来的サーフロックとディストピア的ロマンスの融合。

「核の愛」という逆説的な言葉は、破滅の中でも愛だけは残るという、ロマンティックな反骨の象徴。

2. Love Is Here

タイトル曲にして、Crocodiles流の“ラヴ・アンセム”。

シンプルなギターと4つ打ちビートに乗せて、「愛はここにある」と何度も繰り返される。

この反復は、荒廃した時代の中で愛の存在を祈る呪文のようでもある。

3. My Far Out Friend

60年代サイケデリックの影響を感じさせる音像と、少し不器用な友情の物語。

“遠くの変わり者の友達”という存在が、孤独と連帯のあいだに揺れる主人公を象徴している。

4. Prisoners

ガレージ・パンク然とした疾走感と、都市の閉塞感に対する怒りが渦巻くナンバー。

“囚人”という語は、システムの中で身動きの取れない現代人のメタファーでもある。

5. Wait Until Tomorrow

メロウなギター・アルペジオと囁くようなボーカルが印象的な、時間の美学を描いたラヴソング。

「明日まで待とう」という言葉には、切迫と希望、そして怠惰のすべてが込められている。

6. You’re the One That Makes Me Cry

ノイズと美メロの絶妙な融合。

タイトルの通り、泣かせる原因であり、癒しでもある存在への感情がむき出しにされる。

歪んだギターの中に、確かな感情の核がある。

7. Teenage Fantasies

思春期の妄想と恥ずかしさ、欲望と自己破壊の入り混じったエネルギーが詰まったガレージ・ポップ。

Crocodilesの**“少年性”への再接近**としても注目すべき楽曲。

8. Far Out Friend (Reprise)

3曲目のリプライズ。インストゥルメンタルに近く、**アルバム全体を通しての“友情の残響”**のように機能する。

浮遊感のある構成で、夢と現実の境界を曖昧にしていく。

9. Love Is Here (Reprise)

タイトル曲の別アレンジ。

よりスロウで内省的、“叫び”ではなく“ささやき”としての愛の宣言に変化している。

この2つの“Love Is Here”の対比は、本作の主題が単一でないことを示す装置である。

総評

『Love Is Here』は、Crocodilesがキャリアを通して探し続けてきた**“ノイズのなかのポップ”、“享楽のなかの誠実さ”**という矛盾を、

もっとも端的かつ親密に鳴らすことに成功したアルバムである。

タイトルの「愛はここにある」は、単なるロマンチックなフレーズではなく、

世界が分断され、希望が揺らぐ時代において、最もプリミティブな感情である“愛”をもう一度中心に置こうとする意思の表明である。

そのラヴソングは、個人的でありながら、どこか祈りのような普遍性を帯びて響く。

かつての破壊衝動や退廃美から一歩距離を置き、

今作では**ある種の成熟した“ポップの再発見”と、“メロディの再信仰”**がテーマとなっているようにも思える。

“愛”が嘲笑されがちなこの時代に、あえてその言葉を堂々と使う勇気と誠実さ。

『Love Is Here』は、そんな現代的なポップの倫理を体現した、静かな傑作である。

おすすめアルバム(5枚)

- The Jesus and Mary Chain – Honey’s Dead (1992)

愛とノイズの関係性を過激に描いた先駆的作品。Crocodilesのルーツと共振。 - Interpol – El Pintor (2014)

シンプルで鋭利なポストパンクと、成熟した愛の表現が近似。 - The Rapture – Pieces of the People We Love (2006)

“ラヴ”と“踊り”を結びつけるポップ×パンクの快作。 - The Drums – Brutalism (2019)

恋愛の痛みと社会的孤独を、シンプルな音像で描いた近似的ポップ。 -

Cigarettes After Sex – Cry (2019)

ミニマルなドリームポップと内省的な愛の詩。Crocodilesの繊細な面と重なる。

歌詞の深読みと文化的背景

『Love Is Here』のリリックは、これまでのように過激で挑発的なフレーズではなく、

より繊細で親密な語り口へと変化している。

その背景には、愛という言葉が軽んじられる時代において、それでも信じるべきものとして描く意志がある。

“核の愛”、“囚人”、“夢想”、“泣かせる人”、“少年の幻想”など、

本作に登場する言葉はすべて、愛が持つ破壊性と再生力の両方を示すメタファーとなっている。

ナポリという土地の宗教性や官能性も、本作における愛の多面性=信仰/堕落/赦しといった文脈を裏打ちしているように見える。

このアルバムは、壊れかけた世界に対して「それでも、愛はここにある」と歌う、反抗的で美しいマニフェストなのだ。

コメント