1. 歌詞の概要

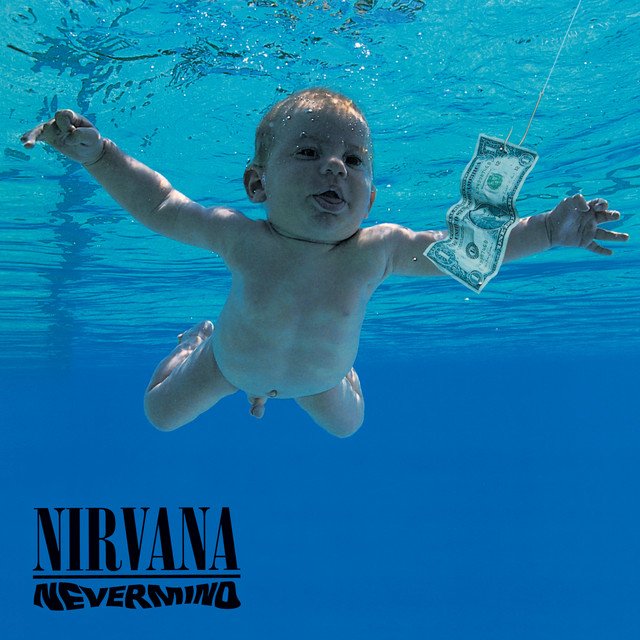

「In Bloom」は、Nirvanaが1991年にリリースした歴史的アルバム『Nevermind』に収録された楽曲のひとつであり、グランジの象徴として世界中に知られるバンドのアイデンティティを皮肉と怒り、そして静かな観察力で描いたナンバーである。タイトルの「In Bloom(花開いている)」という言葉は、何かが成長し、表面上は鮮やかに見えていても、その中身には危うさや空虚さが潜んでいることを暗示している。

この楽曲が語っているのは、“見た目”や“流行”だけを追いかける人々への冷ややかなまなざしである。表面的にはNirvanaの音楽を支持しているように見えるが、実際にはそのメッセージも痛みも理解していない――そんな聴衆に対する皮肉が、明快に、しかし怒鳴るような暴力性ではなく、冷めたユーモアをもって描かれている。

サビで繰り返される「He’s the one who likes all our pretty songs / and he likes to sing along / and he likes to shoot his gun / but he don’t know what it means」は、その象徴的な一節であり、表面的に“ノる”ことはできても、その根底にある意味や怒り、傷には届かないという距離感を突きつけてくる。

2. 歌詞のバックグラウンド

「In Bloom」は、元々1990年にSub Pop時代のデモ版で披露されていたが、1991年の『Nevermind』収録にあたり、プロデューサーのブッチ・ヴィグによって大幅にブラッシュアップされた。コマーシャルなポップ性とオルタナティヴ・ロックの粗さが巧みに融合されており、まさに“聴きやすい怒り”としてのNirvanaの矛盾した魅力が結晶している。

この曲が書かれた背景には、バンドが急速に人気を得ていくなかで、カート・コバーンが感じていた不安や苛立ちがある。彼にとって、Nirvanaの音楽が本来届けたい相手――疎外され、苦しんでいる若者たち――とは異なる人々、たとえば“ただのロック好き”や“暴力的なマッチョ主義者”たちにまで届いてしまうことは、ある種の裏切りのようにも感じられた。

このジレンマが、「In Bloom」の核心にある。“俺たちの美しい歌を好きで、歌詞も覚えて歌ってくれるけれど、意味なんてまったくわかっちゃいない”。それはロックスターとしての栄光の影にある、カート・コバーンの深い孤独の表れでもあった。

3. 歌詞の抜粋と和訳

“He’s the one

Who likes all our pretty songs

And he likes to sing along

And he likes to shoot his gun

But he don’t know what it means”

彼は、俺たちのきれいな曲が好きだって言う

一緒に歌うのも好きだ

銃を撃つのも好きらしい

でも、何を意味しているのかなんて、わかっちゃいないんだ“Sell the kids for food

Weather changes moods

Spring is here again

Reproductive glands”

子どもたちを食糧に売り飛ばして

天気が気分を変えていく

春がまたやってきた

生殖腺が疼く季節だ

引用元:Genius Lyrics – In Bloom

冒頭の一節は、意味のないようでいて、現代社会の空虚さや、消費と快楽の反復のなかで生きる無気力な若者たちの風景を、風刺的に描き出している。

4. 歌詞の考察

「In Bloom」の核心は、“外見と本質の乖離”にある。それは音楽においても、社会においても、個人においても当てはまる普遍的なテーマだ。バンドの成功が広がるほどに、カート・コバーンは“本来の意味が伝わらずに消費される”ことに葛藤し、それを皮肉たっぷりに歌ったのがこの曲である。

「He likes to shoot his gun」というラインは、文字通り銃を撃つことへの快楽だけでなく、男性性や攻撃性、支配欲といった社会的な記号も含んでいる。それを「でも意味なんか理解しちゃいない」と断じることで、カートは暴力的な文化や、無反省な快楽主義に冷笑を投げかけている。

また、冒頭のナンセンスなイメージ(子どもを食べ物に売る、天気が気分を変える、春の再来、生殖腺)は、無秩序な現代社会における“サイクルの反復”と“意味の空洞化”を描いているとも読める。春が来ても、それはただの生物的反応であり、感情や詩的なものではなくなってしまっている世界。そんな世界で、本当の意味を求めることの虚しさと、それでもなお表現しようとするアーティストの決意が、この曲には込められているのだ。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Smells Like Teen Spirit by Nirvana

同じく“誤解されることへの皮肉”と“群衆に対する違和感”をテーマにした代表曲。大衆に歌われること自体への違和感も共有している。 - Loser by Beck

無意味さと意味の混在を皮肉で包んだ90年代的アンセム。「In Bloom」と同じく、アイロニーと内省のバランスが絶妙。 - No Surprises by Radiohead

見た目の穏やかさと、歌詞に込められた現代社会への嫌悪感が交錯する構造。表面的な“美しさ”と中身の“苦さ”の対比が共通している。 - I Am the Walrus by The Beatles

ナンセンスな言葉遊びの裏に鋭い社会風刺が隠れている点で、カート・コバーンが影響を受けたとされる作品のひとつ。

6. ポップになってしまった怒りへの自己解剖

「In Bloom」は、Nirvanaというバンドが直面した最大のジレンマ――“怒りが売れていくこと”への戸惑い――を真正面から表現した楽曲である。それはロックミュージックの原点である“反抗”や“批判”が、いつしかポップに、商品として消費されていく現実へのレクイエムでもある。

この曲が持つエネルギーは、決して破壊的ではない。むしろそれは、静かな怒りであり、知的で鋭い観察力によって構築された“冷笑”である。だからこそ、「In Bloom」はただのグランジ・ロックの名曲ではなく、音楽と消費、意味と無意味、アーティストとオーディエンスの関係に一石を投じる、極めて現代的な作品として今なお輝いているのだ。

コメント