1. 歌詞の概要

「Fuck Forever」は、2005年にリリースされたBabyshamblesのデビューアルバム『Down in Albion』に収録された代表曲であり、同バンドの精神を象徴するようなアンセムでもある。

タイトルの挑発的な言葉通り、この楽曲には社会への不満や愛の矛盾、そして未来への諦念が込められている。それはただの反抗ではなく、どこか寂しさや滑稽さを帯びた感情である。

リードシンガーのピート・ドハーティが見せる破滅的なロマンティシズムは、理想と現実の狭間でもがく若者の姿を重ね合わせたような存在感を放つ。

彼の声は決して整ってはいないが、その不完全さこそが、この曲における「不安定な美」を形成している。

2. 歌詞のバックグラウンド

Babyshamblesは、元Libertinesのフロントマンであるピート・ドハーティが中心となって結成されたバンドである。

Libertines脱退後、彼の混沌とした私生活やドラッグ問題はしばしばメディアの餌食となったが、そんな状況の中で生まれた「Fuck Forever」は、まさに彼の“詩人としてのリアル”が刻まれた楽曲だ。

この曲は2005年のUKインディー・シーンにおいて物議を醸したが、同時に多くの若者たちの心を掴んだ。

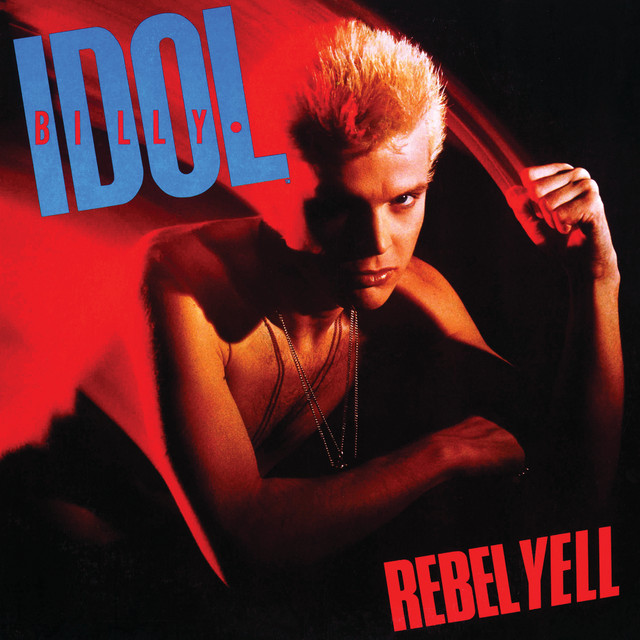

プロデュースを手掛けたのは、クラッシュのミック・ジョーンズ。ローファイでありながら、荒削りな衝動を巧みにパッケージングし、ストリートから生まれた純粋な叫びとして世界に送り出した。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下に印象的な一節を紹介する。

引用元:Genius Lyrics

There are few things I can afford

手に入れられるものなんて、ほとんどない

But I’ll still want more

それでも欲しくなるんだ

‘Cause I’m free

だって、俺は自由なんだから

At least to say whatever I please

少なくとも、何を言おうが自由さ

このセクションには、物質的には何も持っていないが、それでも「言葉」や「思想」では自由でいられるというピートの哲学がにじみ出ている。

4. 歌詞の考察

「Fuck Forever」という言葉の響きは、単なる反抗ではなく、むしろ未来という概念そのものに対する皮肉であるように響く。

この曲は、永続的なもの、制度、社会規範、恋愛における「永遠」といった価値観に中指を立てるようにして生まれた。

しかし、その怒りは単なる破壊衝動ではない。

例えばサビの中で繰り返される「Fuck forever」のフレーズには、逆説的なほどロマンティックな響きすら感じられる。

「永遠なんてクソくらえ」と叫びながらも、実はどこかで“永遠”を信じたいという願いが透けて見えるのだ。

ピート・ドハーティの書く詩には、常にそのような「希望と絶望の背中合わせ」が存在しており、それがこの曲の痛切な魅力を生み出している。

ロックンロールが時に“正しくないこと”を正当化する装置であるならば、この曲はまさにその最たる例かもしれない。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Time for Heroes by The Libertines

ピート・ドハーティがかつて在籍していたバンド、リバティーンズの代表曲。類似した詩情とストリート感が溢れる。 - Last Nite by The Strokes

ガレージ・ロック・リバイバルの文脈で聴くなら、ザ・ストロークスのこの名曲も外せない。無造作な美学が共鳴する。 - You’re My Waterloo by Babyshambles

「Fuck Forever」とは違い、こちらはピートの内省的で儚い面が強く出た楽曲。両面を知ることで彼の深層に迫ることができる。 - The Boy Looked at Johnny by The Libertines

同じくドハーティの詞世界に根差した、カルト的魅力を放つトラック。

6. 破滅と美学のあいだに

「Fuck Forever」は、リリース当時、その過激なタイトルや内容ゆえにメディアからの拒否反応も強く、BBCラジオでは一部放送禁止措置がとられた。

しかしそれが逆にこの曲の“アンダーグラウンドな神聖性”を高めることとなり、カルト的な人気を獲得した。

ミュージック・ビデオはロンドンの裏路地やナショナリズムの皮肉が織り交ぜられたビジュアルが特徴で、Babyshamblesの政治的・文化的スタンスを映す鏡でもある。

ライブでは観客と一体になりながら叫ばれるこの曲は、ピート・ドハーティという存在そのものが持つ、天才と破滅の境界線をまざまざと見せつける装置となっていた。

永遠なんて幻想でしかないのかもしれない。

けれど、その幻想を否定することすら美しいということを、「Fuck Forever」は音楽という形で体現しているのだ。

コメント