1. 歌詞の概要

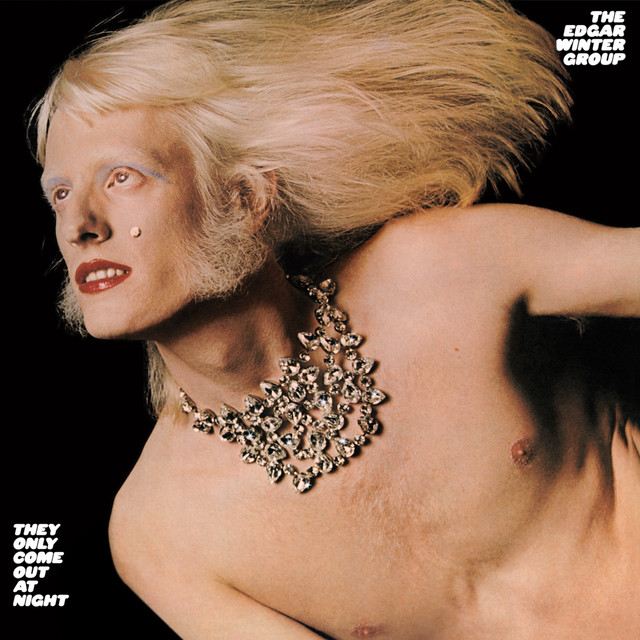

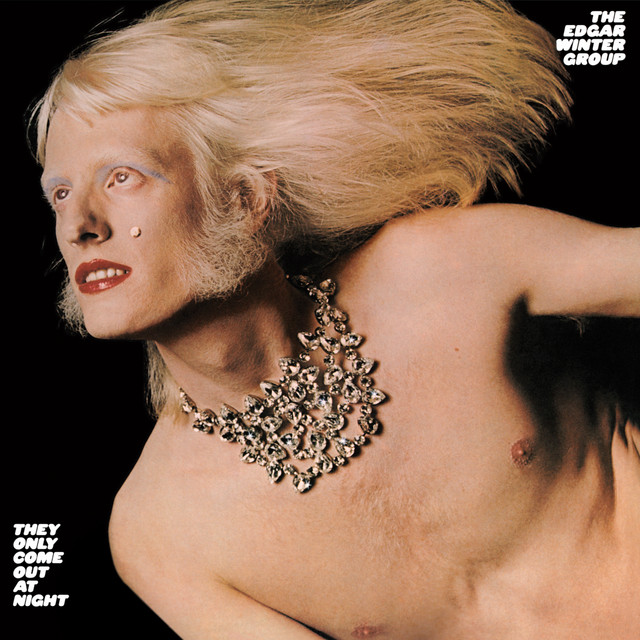

『Frankenstein』は、The Edgar Winter Groupによって1973年にリリースされたインストゥルメンタル・ロックの金字塔であり、異例の大ヒットを記録した楽曲である。歌詞を持たないこの楽曲は、言葉の代わりにシンセサイザー、ギター、ドラム、そしてサックスといった多彩な楽器が“語り”を担っている。結果として、“言葉を持たないロック・オペラ”とも呼ぶべき豊かなドラマ性を備えた作品として、今なお高い評価を受けている。

タイトルの『Frankenstein』は、メアリー・シェリーの有名な怪物に由来するが、これは楽曲の構成過程そのものを象徴している。パートごとにバラバラに録音され、編集によって一つの“生命体”としてつなぎ合わされたこの楽曲は、まさにスタジオの中で創造された“音の怪物”だったのだ。

2. 制作のバックグラウンド

『Frankenstein』の制作背景は極めてユニークである。Edgar Winterはアルビノの天才マルチ・プレイヤーとして知られ、ギター、キーボード、サックス、ドラムなど複数の楽器を自在に操る人物であった。1972年に結成されたThe Edgar Winter Groupは、ハードロックとファンク、ジャズ、そして初期電子音楽の要素を融合させた斬新なサウンドを志向していた。

もともとこの楽曲は、ライブ用のジャムとして演奏されていたもので、当初のタイトルは『Double Drum Solo』。しかし、スタジオ録音の際に、各パートを細かく録音・切り貼りして編集した結果、まるで“バラバラの死体をつなぎ合わせて蘇らせる”ような過程となり、バンドのメンバーが冗談めかして「フランケンシュタインみたいだな」と呼び始めたことで、正式なタイトルとなった。

Edgar WinterはARP 2600という当時最新のアナログ・シンセサイザーを導入し、これを使ったリードソロを大胆にフィーチャー。1973年という時代において、シンセが“ギターの代わり”としてリードを取ることは非常に珍しく、この挑戦的なサウンドが当時のロック界に大きな衝撃を与えた。

3. サウンド構成と“語られるもの”

歌詞を持たない『Frankenstein』は、楽器そのものが物語を語る。楽曲の冒頭は重々しくも鋭いギターリフによって始まり、直後にドラムの鮮烈なブレイクが飛び込んでくる。ここからは、シンセサイザーによる先鋭的なメロディ、ファンキーなベースライン、ドラムのリズミックな展開、そしてサックスによる短いアクセントなど、次々と音の“パーツ”が交代しながら進行していく。

その構成は一見無秩序のようでいて、全体としては完璧に練られた構築美を備えている。クラシック音楽のソナタ形式を思わせるような起承転結があり、まさに“構成された混沌”とも呼ぶべき設計がなされている。

とりわけ注目すべきは、Edgar Winter自身がシンセサイザーからサックス、そしてドラムセットへと自在に移動して演奏を行う点で、ライブパフォーマンスにおいては一人で数役を演じる“音の怪物”として観客を圧倒した。

4. タイトル『Frankenstein』の意味

この曲に“歌詞”がないとはいえ、『Frankenstein』というタイトルは強いイメージを喚起するメタファーとして機能している。メアリー・シェリーの小説『フランケンシュタイン』は、科学と生命、創造と倫理といった重層的なテーマを扱っているが、この楽曲もまた“人工的に構築された存在”として、自然発生的なジャムとは一線を画している。

スタジオにおいてパーツごとに録音され、それぞれがまったく異なる質感を持ちながらも、最終的に「一体」として息づき始める——そのプロセスは、まさに小説の怪物そのもの。つまり『Frankenstein』は、音楽というジャンルがスタジオ編集や技術革新によって“再構成”され得るということを、音で証明した作品でもあったのだ。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Fracture by King Crimson

複雑な構成美と異常なテンションを持つ、プログレッシブ・ロックの頂点。 - Stratus by Billy Cobham

ジャズ・ロックとファンクの融合において『Frankenstein』と響き合う、1970年代の名インストゥルメンタル。 - Tom Sawyer by Rush

シンセサイザーとロックの融合を高度な演奏力で成し遂げたカナダの名曲。 - Yours Is No Disgrace by Yes

ダイナミズムと精緻なアレンジの両立。大作志向のロックファンに強く勧めたい。 - Hocus Pocus by Focus

楽器による物語性とユニークな展開を持った1970年代の異色インスト。

6. ロックの“構造”そのものを問い直したインストゥルメンタルの怪物

『Frankenstein』は、ただのジャム曲でも、テクニカルなパフォーマンスでもない。それは、音楽がどのように構築され、どのように聴かれるか——という“メディアとしての音楽”に対する問いそのものだった。1973年という時代において、ギター全盛のロックシーンに割って入り、シンセサイザーをメインリードとしながら全米1位を獲得したという事実は、まさに革命的である。

しかもそれが、“歌詞を持たない”というハンディをまったく感じさせないほどに物語的であり、感情的であり、スリリングであるという点において、非常に稀有な成功を収めた作品といえる。

Edgar Winterは、音の構築と解体、秩序と混沌の両極を見事に操りながら、スタジオとライブという二つの空間をまたぐ“音楽という存在”を具現化した。その意味で『Frankenstein』は、音楽が何かを語るために“言葉を必要としない”ことを最も説得力をもって提示した、怪物的名曲である。

コメント