発売日: 1971年11月15日

ジャンル: ハードロック、アリーナロック

“ひとつの音、ひとつの民”——大衆と一体化したロックの究極形態

『E Pluribus Funk』は、Grand Funk Railroadが1971年に発表した5枚目のスタジオ・アルバムである。

ラテン語で“多くの中からひとつへ”を意味するタイトル(アメリカ合衆国の標語でもある)に象徴されるように、

本作は「群衆とバンドの一体化」をテーマに掲げたコンセプチュアルな作品であり、

彼らのライヴバンドとしての頂点をそのままアルバムへと落とし込んだような構成となっている。

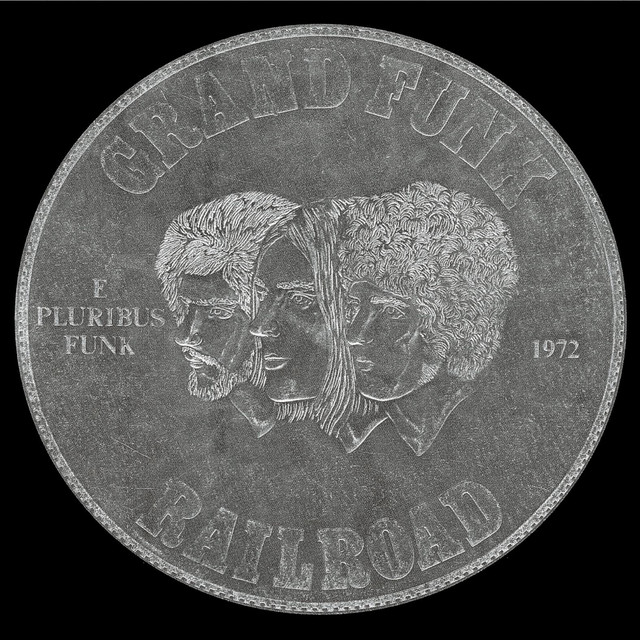

特筆すべきは、円形コインを模したメタリックなジャケット・デザイン。

これは単なるギミックではなく、バンドが“国民的バンド”として自らの存在を宣言するメッセージでもあった。

プロデュースは変わらずテリー・ナイトが担当しているが、本作を最後に彼との関係は終焉を迎えることになる。

その意味でも、『E Pluribus Funk』は初期グランド・ファンクの到達点であり、転換点でもあるのだ。

全曲レビュー

1. Footstompin’ Music

タイトル通り、足を踏み鳴らさずにはいられないエネルギッシュなロックンロール。

オルガンとシャウトが交錯するイントロが高揚感を誘い、コンサートの開幕を思わせる。

ドン・ブリュワーのヴォーカルも新鮮なアクセントだ。

2. People, Let’s Stop the War

ベトナム戦争真っ只中の時代性を色濃く映す一曲。

「戦争をやめよう」とストレートに訴える歌詞は、バンドの社会的意識を明確に表している。

重厚なギターとリズムセクションが、メッセージの説得力を増幅する。

3. Upsetter

ファンク風のリズムが印象的なグルーヴィーなナンバー。

“怒らせ屋”というタイトル通り、どこか挑発的なムードが漂う。

ギターとドラムの絡みが、バンドの演奏力の高さを示している。

4. I Come Tumblin’

爆発力のあるサビと疾走感あふれるリズム。

「つまずきながらも進む」というテーマは、時代の不安や個人の闘いとリンクしているようにも思える。

ライヴ映えすることを前提に作られたような楽曲構成だ。

5. Save the Land

静かな導入から一転、壮大な展開へと雪崩れ込むロック・オペラ的な一曲。

自然と人間の共生というメッセージ性の強い歌詞は、初期のエコロジカルな視点も感じさせる。

終盤のコーラスとリフレインは圧巻で、アリーナでの一体感を想起させる。

6. No Lies

ハードロックの王道をいく構成。

タイトルの通り、虚構ではなく“真実”を求める姿勢がにじむ。

ファーナーのギターがうねりを生み、リズム隊がそれを強固に支える。

7. Loneliness

本作中もっとも内省的な楽曲。

孤独というテーマを、メロディアスかつ感傷的なコード進行で描いている。

荒々しさのなかに潜む“静かな叫び”が印象的な、締めくくりにふさわしい楽曲である。

総評

『E Pluribus Funk』は、Grand Funk Railroadが“ライヴの王者”として全米のアリーナを席巻していた時期に完成したアルバムであり、

バンドと聴衆、個人と大衆、音楽と社会が交錯する場としての“ロック”の本質を体現した一作である。

メッセージ性の強いリリックと、観客との一体感を意識した構成は、

それまでのブルースロック的な即興性から「共感の装置」としての音楽へと進化した証でもある。

また、レコードの物理的フォーマット(円形ジャケット)にまでアイデンティティを込めたその姿勢は、

1970年代ロックの“音楽+文化”としての成熟を象徴するものだった。

このアルバムをもってテリー・ナイトとの決別を迎え、バンドは次なるフェーズへと歩み出す。

その意味でも『E Pluribus Funk』は、創造と解体、個と集合が交錯する“終わりと始まり”の境界線上に立つ、きわめて象徴的な作品なのである。

おすすめアルバム

-

『Live Album』 by Grand Funk Railroad

スタジオ録音では伝えきれない爆発力を体感できる、ライヴ・バンドとしての真骨頂。 -

『We’re an American Band』 by Grand Funk Railroad

本作以降の新章を告げるヒット作。トッド・ラングレンのプロデュースで洗練された音像へ。 -

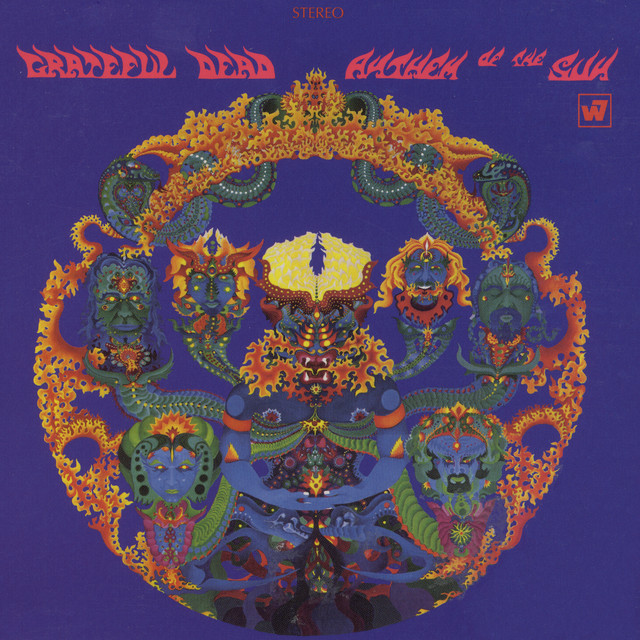

『Cheap Thrills』 by Big Brother and the Holding Company

大衆とロックの一体感を追求した同時代の名作。ジャニス・ジョプリンの存在感も圧巻。 -

『Kick Out the Jams』 by MC5

デトロイト出身バンドとしての共鳴点。より過激な形での“人民のロック”。 -

『Aqualung』 by Jethro Tull

個人と社会、宗教と道徳を問いかける構成力の高い作品。“ロックの語り”という観点で共振。

コメント