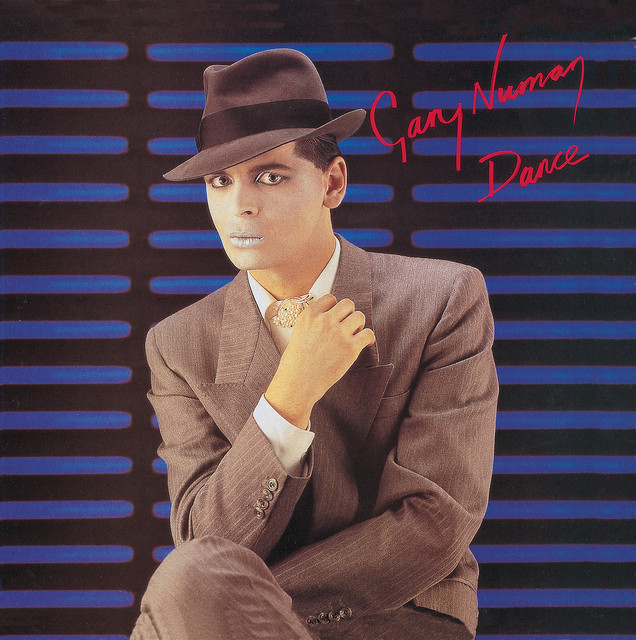

発売日: 1981年9月4日

ジャンル: シンセポップ、アート・ポップ、エクスペリメンタル

沈黙にダンスする——Numanが選んだ“孤立”という美学の深化

1981年のDanceは、前作Telekonまでのシンセ・アンセム路線から一転、Gary Numanが“静けさと距離”を意識的に選んだ作品である。

ここにはもう、「Cars」のようなキャッチーなヒット曲も、「Are ‘Friends’ Electric?」のような破壊的エネルギーも存在しない。

代わりにあるのは、冷静でミニマル、時にジャズやアート・ロックの香りすら漂わせる、抑制された美しさと内省の風景だ。

タイトルが“Dance”であることは、ある種の皮肉である。

このアルバムで踊るのは、喜びではなく孤独の影。

その足取りは軽やかではなく、ゆっくりと沈み込んでいくような“心のダンス”なのだ。

全曲レビュー

1. Slowcar to China

9分を超えるオープナー。

低速列車で中国へ向かうという謎めいた比喩を通じて、疎外と異国感を浮かび上がらせる。

抑制されたシンセと静かなビート、語るようなヴォーカルが“距離”の美学を徹底する。

2. Night Talk

囁くようなボーカルと、くぐもったビート。

夜の都市の静かな会話を思わせる、不眠のリズムが響く。

3. A Subway Called ‘You’

人物と都市、交通機関と心理が重なるシュールなコンセプト。

“君という名前の地下鉄”というタイトルに、自己と他者の混濁が見える。

4. Cry the Clock Said

6分を超える静謐なバラード。

時計が“泣く”という詩的イメージは、時間と感情の崩壊を象徴している。

ブライアン・イーノを思わせるアンビエントな構成が印象的。

5. She’s Got Claws

本作からの唯一のシングルで、Mick Karn(ex. Japan)のフレットレス・ベースがフィーチャーされた異色作。

ジャズ・ファンク的なニュアンスを持ちながら、Numan特有の冷ややかさが支配する。

“彼女は爪を持っている”というタイトルが、支配と誘惑のメタファーとして響く。

6. Crash

タイトル通り、機械と感情の衝突を想起させる緊張感あるナンバー。

音数は少ないが、その“空白”こそが意味を持つ。

7. Boys Like Me

内省的で自虐的なトーンをもつ曲。

“僕のような少年たち”という呼びかけが、社会の中の浮遊を表している。

8. Stories

断片的で詩的な歌詞が特徴的。

感情が整理されることなく、物語のように流れていく。

9. My Brother’s Time

兄弟というモチーフを通して、“時間”というテーマにアプローチ。

個人と歴史、血のつながりと距離感が繊細に表現されている。

10. You Are, You Are

機械のような冷静さの中に、ひとすじの感情が混じる曲。

存在確認のような繰り返しが、不安定なアイデンティティを示唆する。

11. Moral

アルバムの終曲にふさわしい内省的トラック。

モラルという言葉の曖昧さ、そしてその内的な揺らぎが、静かな余韻を残す。

総評

Danceは、Gary Numanがポップ・スターとしての地位をあえて手放し、“音の距離感”と向き合ったアルバムである。

当時、商業的には前作よりも落ち込んだが、その内容は非常に挑戦的かつ実験的であり、後のアート・ポップやアンビエント的シンセ・ミュージックの方向性を先取りしていた。

このアルバムには、“何も起きない”ことの中にこそ意味を見出すような、空白の美学が息づいている。

そのため、即効性はないが、繰り返し聴くことで音の隙間に漂う“感情未満の感覚”が静かに浮かび上がってくる。

Numanが描いたのは、“踊れない音楽”ではなく、“踊らないことでしか感じ取れない心のステップ”だったのかもしれない。

おすすめアルバム

-

Gentlemen Take Polaroids / Japan

ミック・カーンも参加した、耽美的シンセ・アートの代表作。 -

Another Green World / Brian Eno

構築と即興、歌と環境音の間に揺れる先鋭的アンビエント。 -

Tin Drum / Japan

東洋趣味と機械的リズムの融合。冷たい知性と熱を持つ傑作。 -

The Flat Earth / Thomas Dolby

80年代の知的シンセ・ポップを代表するスモーキーな作品。 -

Systems of Romance / Ultravox

Numanとも共鳴する無機質な詩情とメロディを持った重要作。

コメント