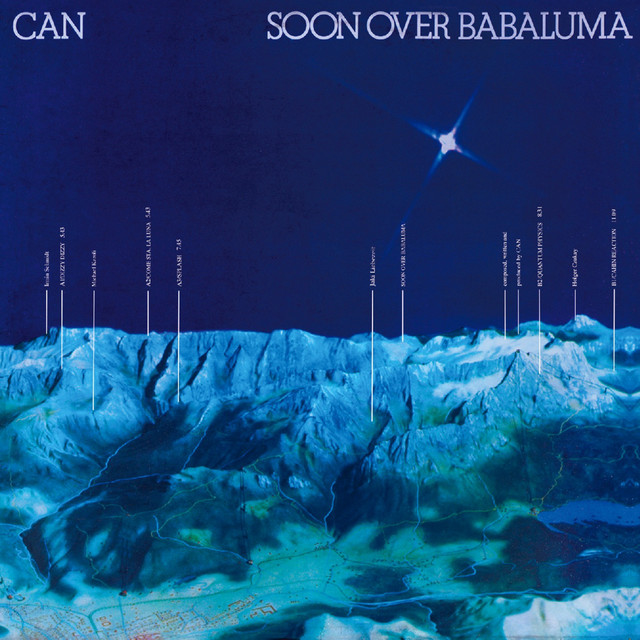

発売日: 1974年11月**

ジャンル: クラウトロック、アヴァンギャルド、ジャズロック

ババルマの向こう側——声なき世界に響く、リズムと夢想の余白

『Soon Over Babaluma』は、1974年にリリースされたCanの6作目のスタジオ・アルバムであり、ヴォーカリストのダモ鈴木脱退後、初のアルバムとして位置づけられる転換点である。

本作ではマルチ・インストゥルメンタリストであるマルコム・ムーニー以来、初めてヴォーカル不在の体制が本格化し、

メンバーであるミヒャエル・カローリとイルミン・シュミットが交代でヴォーカルを担当するという形式が採用された。

この変化によって、Canのサウンドはより“内面化”し、リズムと音色の流動性が前面に出る構成へとシフトしていく。

ジャズ、アンビエント、エスニックな要素がミックスされ、“即興の力”がより洗練された響きへと変容したアルバムである。

全曲レビュー

1. Dizzy Dizzy

カローリによるファルセット気味のヴォーカルと、ひしゃげたヴァイオリンのようなギターが絡み合う、浮遊感と脱力感に満ちたオープナー。

リーベツァイトのドラムがタイトにグルーヴを刻む一方で、音全体はどこか頼りなく、不思議な不安定さが癖になる。

2. Come Sta, La Luna

シュミットがイタリア語で歌うこのトラックは、カンタベリー系にも通じる耽美と皮肉の入り混じったジャズ・ナンバー。

柔らかなエレピ、幻想的なパーカッション、そして朧げな声。

“月の調子はどう?”という問いかけが、現実と夢の狭間へと導いていく。

3. Splash

リズムセクションが暴れ回るインストゥルメンタルで、Canの演奏力と即興的緊張感が極限まで発揮される一曲。

ギター、キーボード、ベースが絶えず変化するモチーフを出し入れし、

水飛沫のように音が跳ね、散り、また戻ってくる。

タイトル通り“飛び跳ねる音”のダンス。

4. Chain Reaction

アルバムの中核にあたる10分超のトラック。

反復するリズムとミニマルなフレーズが、まるで機械の中で何かが徐々に暴走していくようなスリルを生む。

リーベツァイトのドラムが狂気的に美しく、後のテクノやクラブ・ミュージックにも明確に連なるプロトタイプ的楽曲。

5. Quantum Physics

アルバムの終幕は、シンセと残響音がゆっくりと拡張し続ける、静かな音響瞑想。

「量子物理学」というタイトルが示す通り、音の粒子が空間を満たしていくような、非人称的で宇宙的な感覚。

ヴォーカルもビートもなく、ただ振動だけが存在する。

それはもはや“音楽”というより、“存在の反映”である。

総評

『Soon Over Babaluma』は、Canが“歌”という伝達手段を放棄した先で見出した、新たな音楽の地平を記録した作品である。

ここにあるのは、メッセージではなく質感、構造ではなく流動、表現ではなく感応。

それはまさに、“音が音であること”だけを追求した、ミニマルでアブストラクトな旅だった。

『Tago Mago』や『Ege Bamyasi』で見せた混沌やファンクとは異なり、

本作には夜の静けさ、内省の深度、そして音に委ねる無重力感が満ちている。

Canはここで、爆発の次にやってくる“透明な残響”を描いたのだ。

おすすめアルバム

-

Tortoise『Millions Now Living Will Never Die』

ポストロックの金字塔。『Chain Reaction』のリズム構築美を受け継ぐ現代的再解釈。 -

Brian Eno『Before and After Science』

ポップと実験、静けさと知性の同居。Can後期の音響的延長線。 -

Cluster & Eno『Cluster & Eno』

内省的な電子音楽の親密さと即興性。『Quantum Physics』と共鳴。 -

Miles Davis『Get Up With It』

リズムと音の空間化という観点で非常に近い。 -

The Notwist『Neon Golden』

ドイツ発のエレクトロ・ポップ+ポストロック。Can的精神を21世紀に受け継いだ形。

コメント