発売日: 1974年12月

ジャンル: ハードロック、ポップロック、ファンクロック

ユーモアと色気で攻めるロックの変貌——ファンキーでポップな“大衆化”の果て

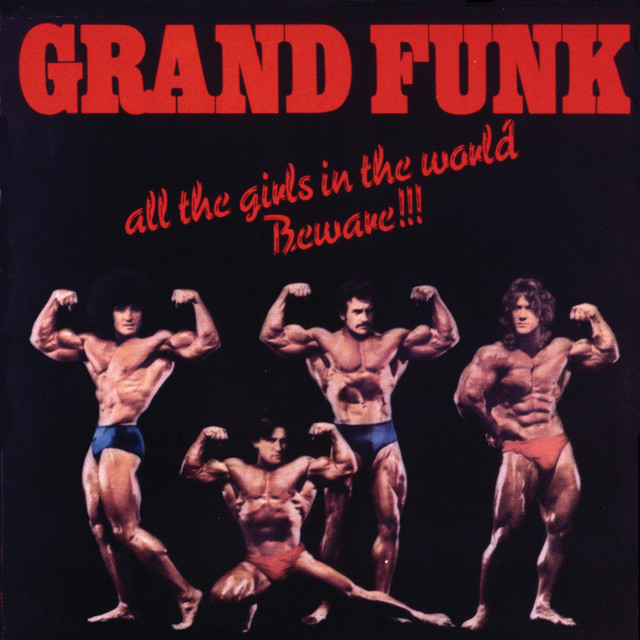

『All the Girls in the World Beware!!!』は、Grand Funk Railroadが1974年末に発表した9枚目のスタジオ・アルバムであり、

70年代中盤のアメリカン・ロックが抱えていた「ロックとポップ」「男らしさとアイロニー」「音楽と娯楽性」の交差点を鮮やかに映し出す一作である。

本作の最大の特徴は、アルバムジャケットに象徴される過剰なユーモアとマッチョなアイロニーである。

ボディビルダーの体にメンバーの顔を合成したこのヴィジュアルは、一見“力こそ正義”を笑っているようでもあり、

同時に“自分たちは今やエンタメの主役なのだ”という開き直りの美学でもある。

前作『Shinin’ On』で掴んだポップロックの快感をさらに推し進めつつ、

R&Bやファンクのリズムも積極的に取り込むことで、バンドはサウンドの広がりを見せている。

プロデュースは引き続きトッド・ラングレン。

全曲レビュー

1. Responsibility

ファンキーなリズムとベースラインが印象的なオープニング。

「責任なんて取れないぜ」というリリックには、当時の若者文化への皮肉やシニシズムが滲む。

自由を愛するグランド・ファンクの姿勢がそのまま音になっている。

2. Runnin’

ドライヴ感あふれるロックンロール。

逃避行や現実逃れをテーマにした歌詞は、70年代の脱社会的ムードを反映しているようでもある。

3. Life

ややサイケデリックなコード進行が特徴的なミッドテンポのナンバー。

人生の浮き沈みを坦々と綴る歌詞が、どこか諦観にも似た落ち着きを感じさせる。

4. Look at Granny Run Run

ソウル・シンガー、ハワード・テイトによるR&Bナンバーのカバー。

原曲の軽妙さを保ちつつ、バンド特有のラフなロック感で再構築されている。

ダンスフロア向けの一曲として異彩を放つ。

5. Naked Love

セクシュアリティを正面からテーマにした楽曲。

“裸の愛”という直接的なタイトルながら、サウンドは落ち着いたバラード調で、

内面に踏み込むような誠実さも併せ持つ。

6. Paid My Dues

ロックンロールの王道をいくギターリフとリズムセクション。

「自分の分は払った」という自己肯定と開き直りがテーマ。

ステージ上の彼らの“人生観”がそのまま音になったような曲。

7. Love Reckless

コーラスとホーンが印象的なファンク・ロック。

奔放な愛をテーマにした内容だが、どこかメロディは切なく、

「愛に溺れた男の哀しさ」も滲んでいる。

8. Bad Time

本作のバラード的ハイライトで、グランド・ファンク屈指の名曲。

別れの直後にふと訪れる「最悪の時間(Bad Time)」を、

シンプルなピアノとヴォーカルで誠実に描いた作品である。

1975年には全米4位を記録し、バンドのポップ路線の頂点を刻んだ。

総評

『All the Girls in the World Beware!!!』は、グランド・ファンクの音楽性が最も大衆的で、最も遊び心に富んだ形で結実したアルバムである。

もはや“ブルースルーツのハードロック・バンド”ではなく、アメリカのエンタメ文化の一部として自らを提示するその姿勢は、

アイロニカルでありながら、同時に“潔さ”すら感じさせる。

ジャケットに込められたユーモア、ポップで耳馴染みのよい楽曲群、そして「Bad Time」に代表されるようなエモーショナルな瞬間。

それらすべてが“ロック=真面目”という価値観を軽やかに裏切っているのだ。

この作品は、70年代のアメリカが抱えていた矛盾や変化——自由、愛、アイデンティティ、商業主義——を、

グランド・ファンクなりの言葉と音で語りきった、軽やかで深い作品なのである。

おすすめアルバム

-

『Shinin’ On』 by Grand Funk Railroad

ポップで洗練された路線の前作。視覚と音の拡張というテーマも共通。 -

『Streetlife Serenade』 by Billy Joel

同時代のポップロックにおけるアイロニカルな視点と都会感を持つ一作。 -

『Can’t Buy a Thrill』 by Steely Dan

ファンキーでポップなサウンドに、知的なひねりを加えた洗練ロック。 -

『That’s the Way of the World』 by Earth, Wind & Fire

ファンクとポップ、スピリチュアルなテーマを融合した時代の空気を代表する一枚。 -

『Young Americans』 by David Bowie

グラムからソウル/ファンクへと転身したボウイが描くアメリカの肖像。

コメント