1. 歌詞の概要

「Young Americans」は、アメリカン・ドリームの幻想とその崩壊、そして愛とアイデンティティをめぐる問いを、軽快なソウル・サウンドに乗せて描いた社会風刺的な青春讃歌である。

タイトルにある「若きアメリカ人」とは、単なる年齢層や国籍を指すのではなく、資本主義社会に夢を託し、模索しながらも消耗していく若者たちの象徴である。ボウイは彼らの理想主義と無邪気さを讃えつつも、それがいかにして政治、メディア、性的混乱、階級闘争、家族制度、そして人種問題といった“現実の波”に押し流されていくかを、皮肉と詩的なイメージで巧みに描いている。

軽快なリズムと華やかなブラス、ゴスペル調のバックコーラスは、まるで“祝祭”のように鳴り響くが、その下にはどこか空虚で、終わりの見えない夢の残骸が転がっている。

この曲は、踊りながら問いかけるのだ――「それでも君は、“若きアメリカ人”であり続けたいのか?」と。

2. 歌詞のバックグラウンド

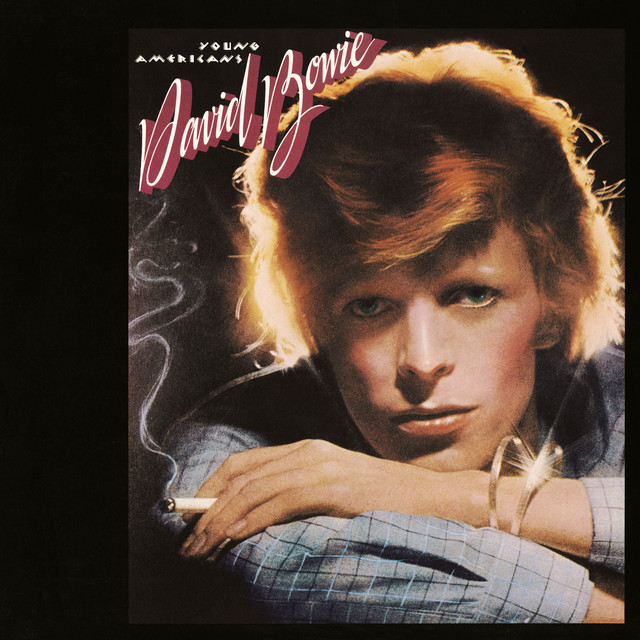

「Young Americans」は、1975年のアルバム『Young Americans』に収録されたタイトル曲であり、David Bowieが**“プラスチック・ソウル”と名付けたアメリカン・ソウルへの接近**を試みた最初期の楽曲である。

当時ボウイは、グラム・ロック時代(Ziggy Stardustなど)を脱ぎ捨て、アメリカの黒人音楽に接近し始めていた。彼はフィラデルフィアに滞在し、地元のミュージシャンと共にR&Bやソウルに傾倒。レコーディングには若き日の**ルーサー・ヴァンドロス(のちのソウル・スター)**もバックコーラスとして参加している。

この曲の歌詞には、「Watergate(ウォーターゲート事件)」や「Richard Nixon」「Ford Mustang」といった、1970年代のアメリカを象徴する固有名詞が並び、当時の社会風刺が露骨かつ混沌とした文脈で描かれている。

しかし、その混沌の中に、ボウイは“音楽の力”を信じ、アイロニーと共に美しさを重ねる――それこそが、彼の“ポップアート”としての音楽観であった。

3. 歌詞の抜粋と和訳

引用元:Lyrics © BMG Rights Management

They pulled in just behind the bridge

He lays her down, he frowns

― 橋のたもとで車を止めて

彼は彼女を横たえながら顔をしかめる

“My life’s a broken line”

― 「俺の人生は、破れた線のようなものさ」と

Time, he flexes like a whore

Falls wanking to the floor

― 時間は娼婦のようにしなやかに身をくねらせ

床に自慰するように崩れ落ちる

All the way from Washington

Her bread-winner begs off the bathroom floor

― ワシントンから来た男、彼女の稼ぎ手は

バスルームの床で勘弁してくれと懇願する

Do you remember your President Nixon?

Do you remember the bills you have to pay?

― 君の大統領ニクソンを覚えてる?

払わなきゃいけない請求書の山は?

You ain’t a pimp and you ain’t a hustler

― 君はポン引きでも、詐欺師でもない

Ain’t no whore with her hair in curlers

― ローラー巻きの売春婦でもない

But the girl on the street is trying hard to pull Sister Flo

― でも通りの女の子は、必死にシスターフロウを引き込もうとしてる

4. 歌詞の考察

「Young Americans」は、ボウイによる**“アメリカの若者像”の解体と再構築**である。

この曲に描かれる若者たちは、純粋でも、純粋であろうとするがゆえに脆く、すでに社会の矛盾に晒されている。彼らは自由を謳い、性を語り、夢を見ようとするが、そこにあるのは分断された家族、裏切りの政治、嘘に満ちたメディア、理想と現実の断絶――つまり、**“信じていたものに裏切られる痛み”**だ。

ボウイはそこに、ある種のユーモアをもって接している。“彼らは若すぎる”“バカみたいに希望を持っている”という目線は冷ややかだが、どこか親密でもある。なぜなら、彼自身が“異邦人”としてアメリカ文化を見つめながら、そこに憧れと幻滅を同時に抱いていたからだ。

この曲に“答え”はない。ただ、「若者」と「アメリカ」の間にある空虚とエネルギー、誤解と欲望、それらを詩と音で編み上げたコラージュのような楽曲なのだ。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- America by Simon & Garfunkel

アメリカという幻想に身を委ねながらも、その不確かさを歌った、静かなロードソング。 - The Revolution Will Not Be Televised by Gil Scott-Heron

メディア社会に対する鋭い風刺と、若者への目覚めの警鐘。ボウイの社会批評と重なる精神性がある。 - A Change Is Gonna Come by Sam Cooke

公民権運動時代のソウルの名曲。若きアメリカ人が直面する“変化への渇望”を、神聖な響きで描く。 - Living for the City by Stevie Wonder

都市に生きる黒人青年のリアルと苦悩。「Young Americans」の社会的視点に通じる物語性を持つ。

6. “アメリカ”という鏡を通して描かれた自己投影

「Young Americans」は、単なるアメリカ讃歌ではなく、**“アメリカというフィルターを通して、自分自身と世界を見つめ直す”**というボウイ的試みの結晶である。

彼はこの曲で、アメリカ文化に影響を受けたイギリス人として、外から見た「アメリカ」の欲望と幻滅を描いた。それは同時に、“時代の若者たち”が直面していた混沌と不確実性でもあった。

楽曲としては非常に陽気で、サックスやコーラスがゴージャスに響く。だがその輝きの奥にあるのは、「信じていた未来が思ったようにはならなかった」という失望と、「それでも夢を見たい」という意志とのせめぎ合いだ。

そして、だからこそこの曲は、今も若者たちに問いかける。

“君は誰に愛されたい? 誰の声を信じたい? 君自身のアメリカ(理想)はどこにある?”

その問いに明確な答えがなくとも、「Young Americans」は、“問い続ける姿”をこそ、青春と呼ぶのだ。

コメント