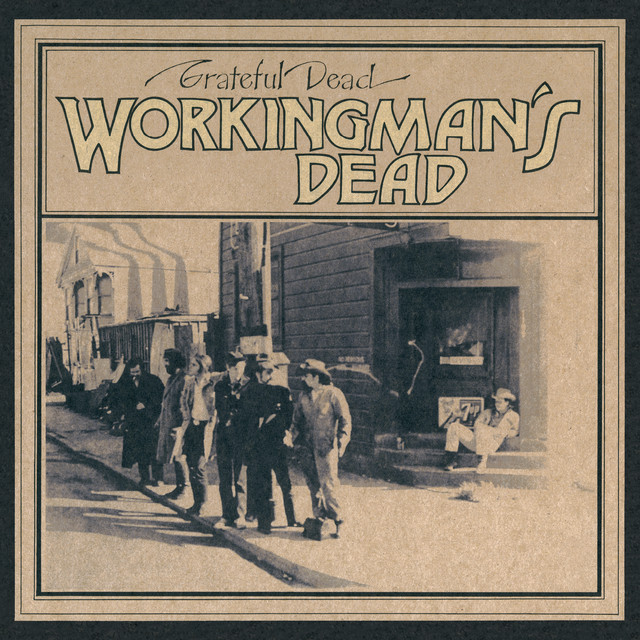

発売日: 1970年6月14日

ジャンル: カントリーロック、フォークロック、アメリカーナ

労働者の歌がアシッドを忘れた朝に響く——アメリカの大地に降り立ったデッドの転機

『Workingman’s Dead』は、Grateful Deadが1970年にリリースした4作目のスタジオ・アルバムであり、

サイケデリックな実験性を追求してきた彼らが初めて土の匂いを帯びた音楽へと舵を切った作品である。

前作『Aoxomoxoa』までの音響的冒険とは打って変わり、本作ではフォークやブルーグラス、カントリーといったアメリカン・ルーツ・ミュージックが前面に押し出されている。

ハーモニー重視のシンプルな構成と、ロバート・ハンターによる叙情的かつ寓話的な歌詞が織り成す風景は、

まるでアメリカという“国”の記憶を呼び起こすような、時代に対する静かな祈りでもあった。

この変化は、バンドが新たな道を模索していたこと、そしてドラッグカルチャーへの幻滅と社会状況の変化を反映している。

1960年代の理想主義が崩れ始めたその時に、デッドは“現実の地平”に足をつける音楽を作ったのである。

全曲レビュー

1. Uncle John’s Band

スパニッシュ風のアコースティック・ギターと美しいコーラスが響く、フォークロックの名曲。

“Uncle John”とは誰か? その正体は明かされないまま、聴く者それぞれの「居場所」や「導き手」を思わせる。

穏やかだが深遠な、アルバムの象徴的な幕開け。

2. High Time

スロウで哀愁漂うラブソング。

ガルシアの柔らかなヴォーカルが胸に沁み、

“大切な時期を逃した”というリリックには、人生の機微と後悔が滲んでいる。

3. Dire Wolf

“Don’t murder me”という繰り返しが印象的な、カントリー調の殺伐とした寓話。

オオカミ=死の象徴のようにも読め、アメリカ西部の神話性とフォークロアを併せ持つ。

4. New Speedway Boogie

オルタモントの悲劇(ローリング・ストーンズのコンサートでの暴動)を暗示した、デッド流の反省歌。

“one way or another / this darkness got to give”というラインは、

ヒッピー・ムーヴメント終焉の予兆としても読み取れる。

5. Cumberland Blues

炭鉱労働者の苦悩と生活をテーマにしたスピーディーなカントリーチューン。

演奏の楽しさとは裏腹に、リリックには“生活の現実”がずっしりとのしかかっている。

6. Black Peter

死を静かに見つめるバラード。

ベッドに横たわる“ピーター”の視点から語られる詞は、

無力さ、孤独、しかしどこか救いにも似た空気を孕んでいる。

7. Easy Wind

ブルージーでグルーヴィーなナンバー。

ピッグペンのヴォーカルが冴え、唯一彼がリードを取るトラックでもある。

労働と快楽、そして人生の風が吹き抜ける。

8. Casey Jones

アルバムの締めを飾る、陽気でリズミカルなトラック。

しかしその中身は“コカインにハイになったまま列車を運転する”男の悲劇的な物語であり、

ユーモアと皮肉、死への冷徹な視線が交錯する傑作である。

総評

『Workingman’s Dead』は、Grateful Deadにとっての目覚めのアルバムである。

アシッドに浸っていた夢から覚め、ふたたびアメリカの土地に立ち戻った彼らは、

“幻覚のヴィジョン”ではなく、“生身の人間の物語”を歌いはじめた。

この作品には、時代の転換点に立つデッドの姿が静かに、しかし確かに刻まれている。

そして、ハンターの詞は風景や人物、寓話と現実の境界を曖昧にしながら、

聴く者に「これはお前の物語でもある」と語りかけてくる。

カントリー、フォーク、ブルースという“古い音楽”を通じて、

デッドは“新しいリアル”を描いたのだ。

それは60年代が終わり、70年代へと向かうアメリカの、最初のつぶやきのようでもある。

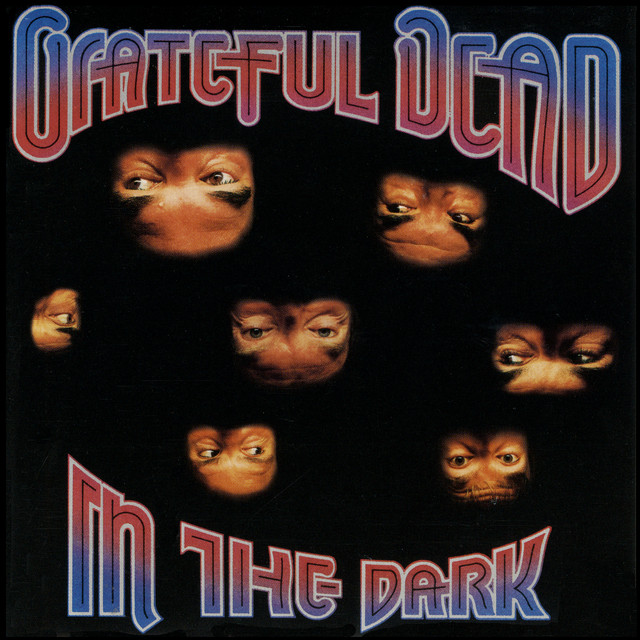

おすすめアルバム

-

『American Beauty』 by Grateful Dead

本作の“続編”ともいえる名盤。より洗練されたカントリーロックの結晶。 -

『The Band』 by The Band

アメリカーナと神話性の融合。Workingman’s Deadと精神的に非常に近い。 -

『Sweetheart of the Rodeo』 by The Byrds

ロックとカントリーの橋渡しを行った歴史的作品。 -

『After the Gold Rush』 by Neil Young

静けさと怒りが同居するフォークロックの金字塔。 -

『Music from Big Pink』 by The Band

アメリカ音楽のルーツに立ち返ったもうひとつの原点。牧歌性と叙情が美しい。

コメント