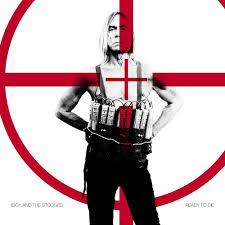

発売日: 2013年4月30日(US)

ジャンル: ガレージロック、パンクロック、ハードロック

死ぬにはまだ早い——荒くれ者たちの“最終章”と終わらない反逆のエネルギー

『Ready to Die』は、Iggy and The Stooges名義としては40年ぶりのフルアルバムであり、

2009年に急逝したギタリストRon Ashetonに代わって、James Williamson(『Raw Power』期のギタリスト)が復帰して制作された、

まさに“終わりを見据えた者たちによる、最後の叫び”のような作品である。

タイトルは過激だが、実際の中身はむしろ生きること、そして“まだ死ねないこと”のリアリズムに満ちている。

1973年の『Raw Power』のサウンドを現代にアップデートしたかのような、硬質で直情的なロックンロールが全編を支配しており、

70歳を目前にしたイギー・ポップが、未だ衰えぬ肉体と精神をもって、老いや世界に喧嘩を売る。

全曲レビュー

1. Burn

爆発的なギターリフとイギーの吠えるようなボーカルで幕を開ける。

“燃え尽きることへの渇望”が主題で、年齢を超えたパンクの持続を宣言するようなナンバー。

2. Sex & Money

“セックスと金”という即物的テーマを堂々と掲げたストレートなロック。

だがその背後には、社会と欲望へのアイロニカルな視線が潜んでいる。

3. Job

「働きたくねぇ!」という原初的パンク精神の再提示。

短く荒っぽい演奏に、イギーの反骨が見事に宿る。

4. Ready to Die

アルバムタイトル曲にして、異例の内省的バラード。

人生の終盤に差し掛かったイギーが、死を真正面から見据えながらもなお“やることはある”と語る。

シンプルながら深みのある名曲。

5. DD’s

おバカで下世話なロックンロール。

“でかい胸”というテーマを全力で賛美する、まさに初期Stoogesらしい馬鹿騒ぎ精神が炸裂。

6. Gun

社会への暴力的衝動と、それに対する皮肉が詰め込まれたナンバー。

アメリカの銃社会への批評とも取れる。ギターのノイジーさが冴える。

7. Unfriendly World

不親切な世界に生きる“俺たち”を描いた、哀愁のあるミッドテンポ。

荒くれた歌声に、微かな諦念と、それでも立ち上がる意志がにじむ。

8. Beat That Guy

ドゥーミーでブルージーなギターに乗せて、暴力と復讐をテーマにした一曲。

ストーリー性が強く、語り部としてのイギーの存在感が際立つ。

9. Dirty Deal

“クソみたいな取引”への怒りを爆発させたショートチューン。

政治や音楽業界へのフラストレーションを思わせる、怒りの濃縮球。

10. The Departed

アルバムのラストを飾る静かなアコースティックバラード。

亡きRon Ashetonへのレクイエムとも読める、哀愁と感謝、そして友情の歌。

“俺たちの誰かがいなくなっても、ここに音は残る”という想いが滲む。

総評

『Ready to Die』は、かつて世界で最も無鉄砲だったロックバンドが、老いと死を受け入れながらなお燃え続ける姿を描いた“誠実な回顧録”である。

無理に若作りをするでもなく、説教くさい悟りを開くでもなく、

“今できることを、今の身体と魂でやりきる”という潔さと凄みが、ここにはある。

James Williamsonのギターは衰え知らずで、トーンはむしろ往年よりもクリアかつ重厚。

イギー・ポップは歌よりも“肉体と存在”で語り、バンドはそれに対して全力で応える。

そして何より、死に向かってなお生きるというロックンロールの美学が、静かに、しかし確かに鳴っている。

おすすめアルバム

-

Iggy and The Stooges – Raw Power (1973)

本作の原点。荒々しさと衝動の塊。James Williamson参加時の初期傑作。 -

Iggy Pop – Post Pop Depression (2016)

Josh Hommeらと作り上げた、イギー後期の完成形とも言えるアートロック作品。 -

Dead Boys – Young, Loud and Snotty (1977)

初期Stoogesのスピリットを受け継ぐ、粗暴で切実なパンク名盤。 -

The Dictators – Go Girl Crazy! (1975)

パンクの源流にあるロックンロールの不遜さと馬鹿騒ぎ精神が詰まった1枚。 -

New York Dolls – New York Dolls (1973)

グラムとガレージの接点。Stoogesとの並行世界的名盤。

コメント