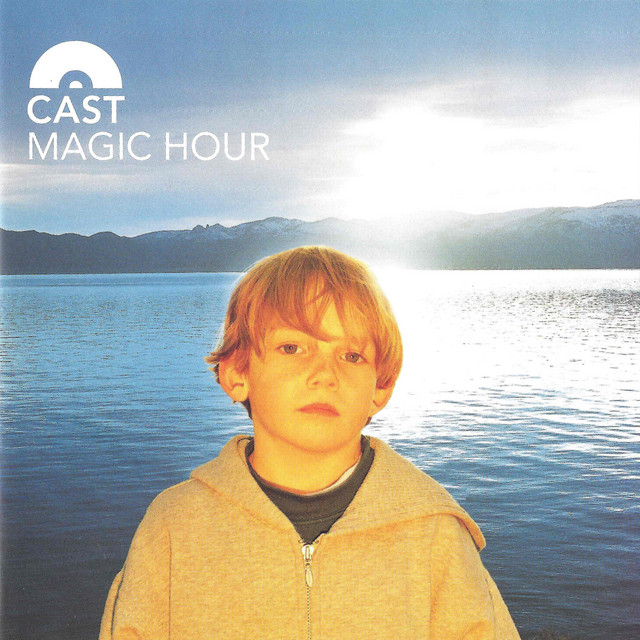

発売日: 1999年5月17日

ジャンル: ブリットポップ、オルタナティヴ・ロック、ネオ・サイケデリア

概要

『Magic Hour』は、Castが1999年に発表した3枚目のスタジオ・アルバムであり、

90年代のブリットポップ終焉の空気を受け止めつつ、より広範な音楽性と精神性を追求した“黄昏のモダン・ロック”である。

本作は、オアシスの『Be Here Now』などを手がけたオーウェン・モリスがプロデュースを担当。

それにより、従来のキャッチーでアコースティック主体な作風から一歩踏み出し、

よりサイケデリックかつ空間的な音作りへと進化を遂げている。

アルバムタイトルの「Magic Hour(マジック・アワー)」とは、

日の出直後や日没直前の“最も美しく不確かな光に包まれる時間”を指し、

本作ではその幻想性や曖昧さが音楽的にも詩的にも色濃く反映されている。

ブリットポップ以降のバンドのあり方を模索する中で、Castは本作を通じて

「時代と自我」、「変化と定着」を問い直すバンドとしての内省的旅路を描き出している。

全曲レビュー

1. Beat Mama

先行シングルにして、ファズギターが轟くサイケデリック・ロックナンバー。

“ビートに導かれる母性”という抽象的コンセプトは、音楽と魂のつながりを神秘的に描写する。

2. Compared to You

“君と比べたら何もかもが色褪せる”というロマンティックなラヴソング。

軽やかなリズムとリフが、ブリットポップ的な親しみやすさと新たな緊張感を共存させる。

3. She Falls

前作に引き続き収録された再録バージョン。

落ちていく女性の姿を、淡々と、しかし優しく見守るような視点で描く。

陰影と慈しみの混じるメロディが印象的。

4. Dreams

“夢を見続けること”への揺れる想いを、壮大なサウンドで包み込む。

幻想と現実、希望と逃避が交錯する、アルバムの中心的テーマ曲。

5. Magic Hour

タイトル曲にして、アルバムの世界観を象徴する一曲。

現実と幻の狭間に立つような浮遊感と、変わりゆく光のメタファーが詩的に響く。

6. Company Man

職業人、つまり“会社の男”を皮肉ったミッドテンポのロック。

規範と規制に押しつぶされそうな自己像を、ユーモアと皮肉を交えて描く。

7. Alien

疎外感をテーマにした異色曲。

“自分が異星人のようだ”というリリックは、90年代末の文化的断絶感を鋭く表す。

8. Higher

希望をテーマにしたポジティブなアップテンポ・チューン。

サビの開放感は、Castらしい直情的な“心の解放”を体現している。

9. Chasing the Light

光を追いかける——という比喩は、真実や夢、人生の意味を探す行為そのものを表現。

サイケなギターとリズムが、タイトルの疾走感を巧みに支える。

10. The Feeling Remains

記憶と感情の残滓を描いた、メランコリックなトラック。

ノスタルジアと現実逃避が溶け合う、ブリットポップ的感傷の結晶。

11. Burn the Light

光を“追う”のではなく“燃やす”という表現に転じることで、

理想を壊してでも前に進もうとする決意が滲むエンディング。

総評

『Magic Hour』は、Castが“ブリットポップの希望”から“終焉期の思索者”へと変貌した瞬間を記録した作品である。

1stや2ndのような明朗さやギター・ポップとしての即効性は控えめだが、

その代わりに、音の空間性や内省的リリック、そしてサイケ的な揺らぎが、

1999年という“転換点の曖昧さ”を美しく写し取っている。

プロデューサーのオーウェン・モリスによる重層的な音作りも功を奏し、

“日常の現実を美化せずに、そのまま受け止めるような誠実なサウンド”がアルバム全体に漂う。

『Magic Hour』は、“光と影のあいだ”を行き来する不思議な感覚を持った作品であり、

ブリットポップの余韻と、新たな時代への過渡を繋ぐ静かな橋渡しと言えるだろう。

おすすめアルバム

- The Verve / A Northern Soul

サイケデリックな揺らぎと感情の重層性が近しい。 - Oasis / Be Here Now

同プロデューサーによる豪華な音像と過渡期の不安定さが共通。 - Gene / Revelations

社会批評と内面描写が共存する、ブリットポップ後期の佳作。 - Manic Street Preachers / This Is My Truth Tell Me Yours

個人と時代の葛藤を詩的に描いた“静かな熱量”を持つロック。 -

Travis / The Man Who

90年代後半の静かで感傷的なUKロックの代名詞的作品。

歌詞の深読みと文化的背景

『Magic Hour』の歌詞世界は、希望と幻滅、リアリズムと理想主義の狭間に揺れる“終わりの美学”が色濃い。

「Beat Mama」では音楽そのものが信仰や母性として神格化され、

「Company Man」では組織社会での生存が皮肉的に描かれる。

「Alien」や「The Feeling Remains」に見られる疎外感や懐古的感情は、

ブリットポップの“終焉期のメンタリティ”を象徴するものであり、

90年代後半という文化的空白の中で、自己像を模索する若者たちの姿と重なる。

『Magic Hour』というタイトルが示すように、

本作は一日(あるいは時代)の“最も美しい終わり際”を、

ありのままの音と言葉で写し取ろうとした詩的な試みである。

コメント