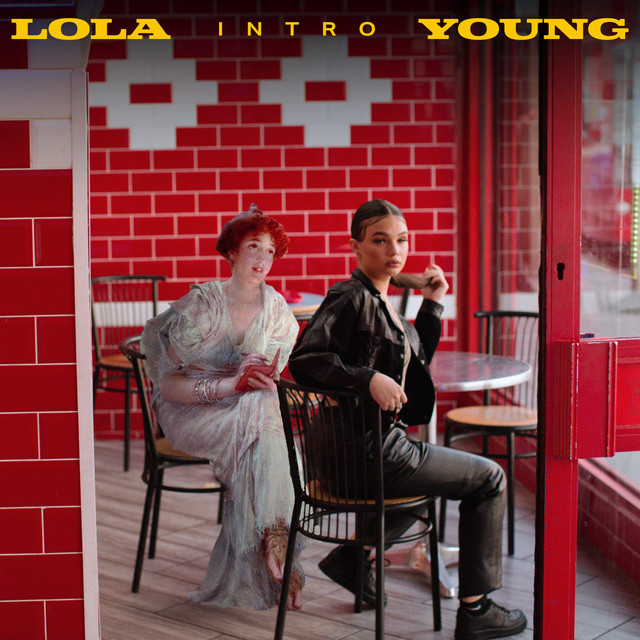

発売日: 2019年11月8日

ジャンル: ネオ・ソウル、R&B、オルタナティヴ・ポップ

概要

『Intro』は、ロンドン出身のシンガーソングライター、Lola Youngが2019年に発表したデビューEPであり、その豊かな声とソウルフルな表現力で注目を集めた作品である。

このEPは、彼女の内面世界を丁寧に掘り下げたコンセプチュアルな構成をとり、タイトルが示す通り、“自己紹介”であると同時に“宣言”でもある。

当時まだ10代であったLolaは、本作で早くも成熟した言葉と感情の表現を見せており、Amy Winehouseや Lauryn Hill といった先達の系譜に連なる声として高く評価された。

サウンドはネオ・ソウルをベースにしつつ、ミニマルで洗練されたプロダクションと、生々しいライブ感のあるヴォーカルが共存している。

リリース当時、イギリスのBBCやSpotifyの新人特集でもピックアップされるなど、業界内外でその才能がいち早く見出された。

『Intro』は単なるEPではなく、“声”という楽器の強さと表現力を真正面から提示した名刺代わりの一作なのだ。

全曲レビュー

1. The Man

リズミカルなビートの上に、Lolaのストレートな語りが乗るオープニング。

「自分をコントロールしようとする“男たち”への抵抗」がテーマで、フェミニズム的な視点が鋭く光る。

対話形式のリリックが、リアルな葛藤を映し出している。

2. 6 Feet Under

内省的でダークなムードが漂うバラード。

死を連想させるタイトルながら、実際には「心の死」や「関係の終焉」がモチーフとなっている。

繊細なピアノと静かなビートが、感情の波をなぞるように寄せては返す。

3. Blind Love

R&B色の強いトラックで、恋に溺れる感情の危うさが描かれる。

「盲目的な愛」に囚われる若者の脆さと、美しさと愚かさが共存するリリックが印象的。

メロディは柔らかく、Lolaのヴォーカルのグラデーションが光る。

4. 3rd of Jan

アコースティックギターによる弾き語りで始まる、非常に私的で赤裸々な一曲。

実際の出来事を記録したような日付タイトルは、失恋後の感情の整理をリアルタイムで描いているかのよう。

彼女の“詩人”としての資質が最もよく現れている楽曲。

5. Pick Me Up

アルバム中でもっとも明るく、ソウルフルなグルーヴ感を持つナンバー。

気分が沈んでいるときに「誰かに支えてほしい」という願いをポップに昇華しており、共感度が高い。

自己憐憫に陥らず、軽やかに自己肯定を模索する姿勢が現代的でもある。

6. The Man (Live at RAK Studios)

冒頭曲のライブバージョン。

スタジオ録音とは異なり、Lolaの息遣いや即興的な表現がより強調され、原曲の持つ切実さがむき出しになる。

最後にこの曲が配置されていることで、アルバムは再び“出発点”へと循環する構造となっている。

総評

『Intro』は、Lola Youngという才能がどこから来て、何を語り、どこへ向かおうとしているのかを示した、極めてパーソナルかつ完成度の高いデビュー作である。

その最大の魅力は、何よりも“声”にある。

テクニカルに歌い上げるというよりも、囁き、叫び、語りかけるように、Lolaはリスナーの内側へと直接入り込んでくる。

また、彼女の歌詞には10代とは思えない洞察力と痛みの処理がある。

恋愛の傷、女性としての自意識、社会との距離感。

それらを詩的に、しかしわかりやすく綴る手法は、Z世代以降のソングライティングに新たな地平を示しているとも言える。

音楽性もバラエティに富みながら統一感があり、プロデュースは控えめで、あくまでLolaの存在感を引き立てる方向に徹している。

このEPが“イントロダクション”であるならば、その続きに待つ本編がいかなる物語なのか、聴く者すべてに期待を抱かせるような仕上がりである。

おすすめアルバム(5枚)

- 『Frank』 / Amy Winehouse

ソウルとジャズが交差するサウンドと率直な歌詞という点で、Lolaとの共通点が多い初期作。 - 『The Miseducation of Lauryn Hill』 / Lauryn Hill

内面と社会性を織り交ぜた歌詞と、ジャンルを横断する音楽性がLola Youngにも影響を与えている。 - 『Collapsed in Sunbeams』 / Arlo Parks

同じくUK出身の若手シンガーで、詩的で繊細なリリックがLolaと響き合う。 - 『When We All Fall Asleep, Where Do We Go?』 / Billie Eilish

内面の闇を淡々と描く作風や、ミニマルな音作りのスタイルが本作と親和性を持つ。 - 『Back to Black』 / Amy Winehouse

ソウルの伝統に根ざしながらもモダンなアプローチをとる、女性ボーカルの金字塔的作品。

歌詞の深読みと文化的背景

『Intro』に収められた楽曲群は、恋愛や失意といった普遍的テーマに加え、現代女性の“語られ方”への違和感や、選択肢の中での迷いを強く内包している。

たとえば「The Man」は、単なる恋愛の失敗談ではなく、パートナーシップにおけるパワーバランスや、支配と服従の構造に切り込む視線がある。

また、「3rd of Jan」は“日付”をタイトルにすることで、失恋や感情の記録性を強調し、リスナーの私的記憶とリンクする仕掛けとなっている。

Lolaの詞は、しばしば一人称の「I」で始まりながらも、“私たち”の物語へと拡張していく。

その語りは、ポスト#MeToo時代の文脈においても非常に今日的であり、若い女性リスナーにとっての“代弁者”としての役割も果たしている。

彼女のように、「小さな物語」を「大きな声」に昇華できるアーティストは、決して多くない。

『Intro』はその始まりを告げる、力強くも静かな鐘の音のような作品なのだ。

コメント