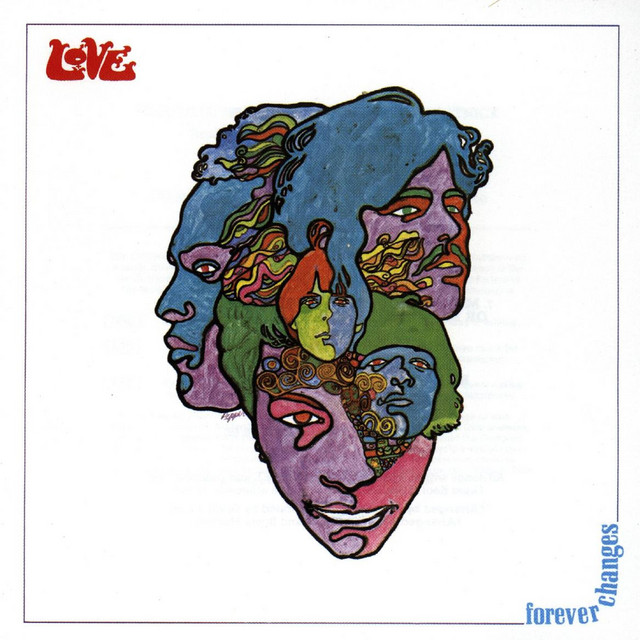

発売日: 1967年11月

ジャンル: サイケデリックロック、フォークロック、バロックポップ

概要

『Forever Changes』は、Loveが1967年に発表した3作目のスタジオ・アルバムであり、サイケデリック・ロック史上、いやロック史全体においても屈指の芸術的作品として知られている。

リーダーのアーサー・リーが精神的危機と時代の終焉を感じ取る中で制作されたこのアルバムは、ロサンゼルスの陽光の下に、死と幻滅、そして希望の影を絶妙に刻み込んでいる。

ブライアン・マクリーンとのソングライティングの対比、ホーンやストリングスを大胆に導入したアレンジ、そして西洋古楽やラテンの要素までを取り入れた広大な音楽性。

それらはすべて、ロックというフォーマットのなかで驚くほど繊細かつ緻密に表現されている。

当時は商業的成功には恵まれなかったものの、後年になってその芸術性が再評価され、現在では“サイケデリック時代の頂点”として不動の地位を築いている。

全曲レビュー

1. Alone Again Or

ブライアン・マクリーンによる名曲にして、アルバムの象徴的オープナー。

スペイン風のギターとホーン・アレンジが印象的で、ラテン音楽とサイケポップが融合したような洗練が光る。

“たぶん僕はまた一人だろう”という印象的なラインが、孤独と希望の両義性を象徴する。

2. A House Is Not a Motel

アーサー・リー作の鋭利なロック・ナンバー。

アメリカ社会の不安、内戦的状況、個人的な精神の崩壊を、比喩と象徴で切り裂くように描いている。

終盤のギターソロのカオスは、60年代後半の破滅的な空気を予見しているかのようだ。

3. Andmoreagain

アコースティックギターとストリングスが絡む、静謐で夢のような楽曲。

“また、そしてもう一度”という曖昧な反復の中に、時間や記憶のループ感が込められている。

リーのボーカルは非常にナイーヴで、聴き手の内面にじわりと浸透してくる。

4. The Daily Planet

ニール・ヤングが一部アレンジを担当したとされる、異色のリズム構成が魅力的な一曲。

日々の繰り返しと世界の虚構性を、奔放なビートとメロディの中に込めている。

パーカッシブなギターが心地よいスウィングを生み出す。

5. Old Man

マクリーンによる美しいバロック調のフォーク・バラード。

“老い”というテーマを通して、愛と時間の複雑な関係を描く。

チェンバロ風の音色と繊細なヴォーカルが時代を超えた魅力を放つ。

6. The Red Telephone

アーサー・リーの内面世界が濃密に描かれた、恐ろしくも美しい詩的トラック。

“自分は死ぬのだろうか? いや、殺されるのか?”というセリフに象徴されるように、死と狂気への強迫観念が前景化する。

アコースティックとストリングスが織り成す不安定な調和が、幻覚的な深みを生む。

7. Maybe the People Would Be the Times or Between Clark and Hilldale

鮮やかなホーンと跳ねるようなリズムが特徴の、アーサー・リーの叙情詩。

タイトルはロサンゼルスの交差点にちなんだもので、場所と人、記憶と現在が溶け合うように語られる。

“何かを言う寸前に止める”という詞の技法も見事。

8. Live and Let Live

内面の自由と束縛の矛盾を描いた一曲。

サイケデリックなコード進行とミステリアスな構成が、知的な混沌を演出している。

リーの歌声は、怒りとも諦めともつかない絶妙な表現力に満ちている。

9. The Good Humor Man He Sees Everything Like This

ドリーミーで静謐なムードの小品。

ストリングスとホーンが交差する中、言葉にならない美しさを音で描くような構成。

「すべてを良い方向に解釈する男」という寓話的な存在に、皮肉と祈りが込められている。

10. Bummer in the Summer

アルバム中最も明快なフォークロック・ナンバー。

テンポの速いリズムと陽気なメロディに乗せて、恋愛の幻滅と夏の虚無を描く。

一見軽快だが、どこか焦燥感がにじむ。

11. You Set the Scene

ラストを飾る壮大な組曲的ナンバーにして、Loveの全キャリアでも頂点に位置する傑作。

後半の語りかけるようなパートでは、“これはあなたの人生の場面なのだ”というメタな構造が現れ、聴き手自身が物語の主人公になる。

アーサー・リーの作詞・作曲家としての完成形がここにある。

総評

『Forever Changes』は、1960年代サイケデリック・ロックの中でも特異な輝きを放つアルバムである。

それは単なる薬物的幻覚の産物ではなく、むしろ冷静で詩的な視線が貫かれた作品であり、“夢と現実”、“生と死”、“愛と無関心”といった二項のはざまをたゆたうように描き切っている。

アーサー・リーは、当時まだ若くしてその終末感を言葉と音に定着させた。

自らの黒人性、孤独、精神的分裂を昇華し、なおも美と意味を模索し続けたその姿勢は、同時代のどのアーティストよりも深い影を残している。

演奏は精密で、アレンジは緻密、そして何より歌詞が美しい。

ポップスとしての親しみやすさと、哲学的な深みが奇跡的に共存したアルバム——『Forever Changes』とは、その名の通り、永遠に変化し続ける意識の旅そのものなのだ。

おすすめアルバム(5枚)

-

The Beach Boys – Pet Sounds (1966)

感情と構成の緻密さ、オーケストレーションの豊かさにおいて、深く通じる作品。 -

The Zombies – Odessey and Oracle (1968)

内省的かつバロックなポップの極致。『Forever Changes』と並び称される名盤。 -

Van Dyke Parks – Song Cycle (1968)

アメリカーナとサイケデリアが交差する奇作。リーの作詞世界に通じる知的混沌がある。 -

Nick Drake – Bryter Layter (1971)

静謐で繊細なアコースティック作品。『Andmoreagain』や『Old Man』の延長線にある感性。 -

Arthur Lee – Vindicator (1972)

アーサー・リーのソロ作。『Forever Changes』後の荒々しくも濃密な表現が魅力。

コメント