1. 歌詞の概要

「Drive-In Saturday」は、1973年のアルバム『Aladdin Sane』に収録された楽曲であり、未来的でノスタルジックな世界観を融合させた、ボウイらしい奇想に満ちた作品である。舞台は未来の荒廃した世界で、人々は性的な営みを忘れてしまい、それを再び学ぶために古い映画を参考にしているという奇抜な設定が描かれる。ドライブイン・シアターで上映されるフィルムを通して、かつての人間の営みを追体験するというモチーフは、過去への郷愁と未来への不安が入り混じった寓話のように響く。全体を貫くのは「人間の記憶の断絶」と「機械や映像に依存する社会」というテーマであり、同時にセクシュアリティや愛の本質を風刺的に問いかける内容となっている。

2. 歌詞のバックグラウンド

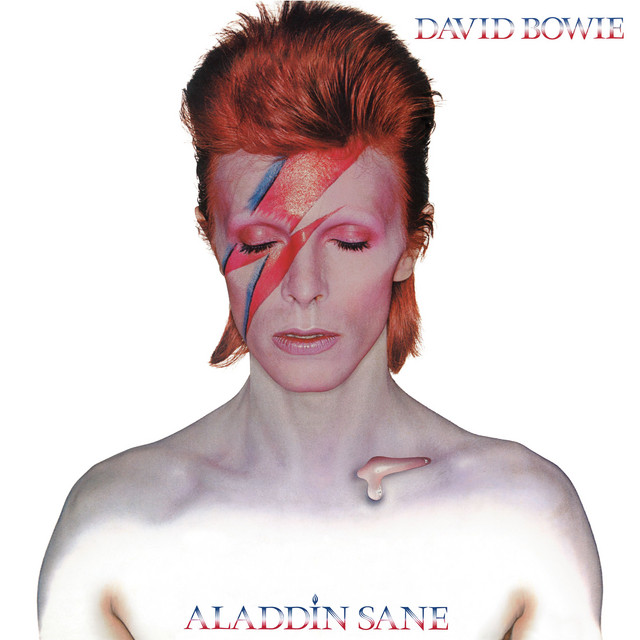

この曲は、ボウイがアメリカ・ツアー中に見た「未来都市の幻影」から着想を得たとされる。特にアリゾナ州を移動中に荒野の風景を眺めながら思いついたと語っており、荒涼とした土地と未来へのイマジネーションが結びついて誕生した作品だ。副題のない単独曲ながら、アルバム『Aladdin Sane』の中でも特に映像的な物語性を持っており、後にシングルとしてもリリースされ、イギリスではチャート3位を記録するヒットとなった。

また、この曲には実在の人物やポップカルチャーが織り込まれているのも特徴である。歌詞には、ミック・ジャガーやトゥイッギー、さらには「ジャングル・ジムに座る」といった奇妙なイメージが登場し、当時のセレブリティやファッションアイコンが未来世界の中で記号化されている。これは、未来を描くSF的設定に現実の人物を混在させることで、時間の境界を揺さぶり、寓話性を強める手法だといえる。

音楽的には、50年代のドゥーワップやアメリカン・ポップを思わせるコーラスを取り入れ、未来世界を描きながら同時に過去の音楽形式への郷愁を呼び起こす二重構造が仕掛けられている。ギター、サックス、ストリングスが緻密に絡み合い、ポップでありながら退廃的なムードを漂わせる。ここでも、マイク・ガーソンのピアノが鮮烈な存在感を放ち、楽曲の不思議な緊張感を支えている。

3. 歌詞の抜粋と和訳

(引用元:Genius Lyrics)

Don’t forget to turn on the light

明かりをつけるのを忘れるな

Don’t laugh, babe, it’ll be all right

笑わないでくれ、ベイビー、大丈夫だから

Don’t talk to strangers, just pretend

見知らぬ人には話しかけないで、ただ演じるんだ

This is the way, they find their friends

こうやって、人々は友人を見つけるんだ

She’d sigh like Twig the wonder kid

彼女はトゥイッギーのようにため息をつくだろう

and she’s outta sight

そして彼女は視界の彼方に消えていく

ここでは、未来の人々が愛や性の表現を忘れ、かつてのアイコンや映像を手がかりに再現しようとする様子が描かれている。トゥイッギーの名前が出ることで、現実の60年代文化と未来的設定が奇妙に交錯しているのが特徴だ。

4. 歌詞の考察

「Drive-In Saturday」は、未来を舞台にしながらも実は「過去」への郷愁を歌った曲である。人類が愛や性を忘れ、映像を通じて学ばなければならない世界は、単なるSF的ディストピアではなく、現実社会に対する風刺でもある。テレビや映画を通じて恋愛や性を学ぶ人々の姿は、メディア依存の社会を先取りした寓話のように響く。

歌詞に登場するトゥイッギーやミック・ジャガーといったアイコンは、実際に当時の若者にとって模倣の対象であった。未来社会の住人が彼らをモデルに愛を学ぶという設定は、文化の伝達が記憶や体験ではなく「映像と偶像によって成立する」ことを暗示している。これは同時に、グラム・ロックという表現様式そのものの自己言及でもある。ボウイ自身もジギーやアラディン・セインといったキャラクターを演じ、人々がその姿を模倣することで「スター像」が成立していた。つまり「Drive-In Saturday」は、愛の寓話であると同時に、スターシステムやメディア文化の風刺でもあるのだ。

また、この曲には終末的な気配も漂っている。タイトルの「Drive-In」という言葉が象徴するのは、20世紀半ばのアメリカの黄金時代を代表する文化であり、それが未来の荒廃世界に持ち込まれている点が皮肉的である。過去の文化を模倣するしかない未来の人々の姿は、人類が創造性を失った姿の寓話でもある。ボウイは「未来」と「過去」を交差させることで、「現在」の不安定さを浮き彫りにしているのだ。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Life on Mars? by David Bowie

映画的で幻想的な歌詞表現を持ち、現実と虚構が交錯するスタイルが共通する。 - Sound and Vision by David Bowie

視覚と聴覚をテーマにした作品で、メディアと人間の関係性を描く点で「Drive-In Saturday」と響き合う。 - In the Year 2525 by Zager & Evans

未来の人類を風刺的に描いた曲で、ボウイの楽曲と同様にディストピア的ビジョンを提示している。 - Video Killed the Radio Star by The Buggles

メディアが人間の文化を支配する様子を描き、映像文化批判として通じる部分がある。 - Perfect Day by Lou Reed

退廃的でありながら美しい時間を描く楽曲で、「Drive-In Saturday」の耽美的ムードと親和性が高い。

6. SF的ノスタルジアとしての意義

「Drive-In Saturday」が特筆すべきなのは、未来を舞台にしながら同時に過去の文化へのノスタルジーを込めている点である。50年代的なコーラスやドゥーワップの引用、ドライブインというモチーフは、未来世界において「失われた記憶」を再現する象徴として機能している。つまり、この曲は「未来のSF」と「過去の記憶」が交差する稀有なポップソングなのだ。

さらに、この曲がシングルとしてヒットした背景には、ボウイが単なる実験的アーティストではなく、大衆的なメロディと挑発的なテーマを両立させる力を持っていたことがある。「Drive-In Saturday」は、彼のグラム・ロック期の中でも最も物語性豊かで、ポップと前衛の境界線を軽やかに越えた代表作のひとつといえるだろう。

コメント