1. 歌詞の概要

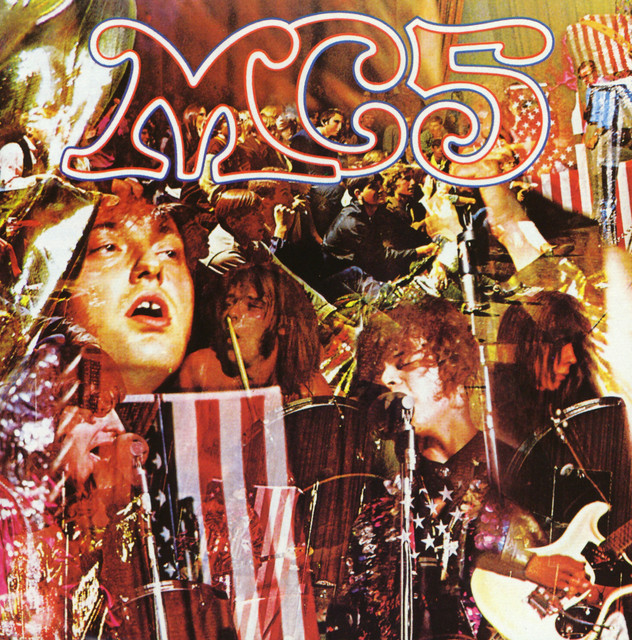

MC5の「Come Together」は、1969年にリリースされたライブ・デビュー・アルバム『Kick Out the Jams』の冒頭近くに収録された楽曲であり、ビートルズの同名曲とはまったく無関係ながら、同様に「集まること」「結束すること」をテーマとした、社会的・革命的エネルギーに満ちた一曲である。

この楽曲における「Come Together」は、個人の連帯や集合を呼びかけるだけでなく、時代に対する意志表示を行うための儀式的な掛け声とも解釈できる。歌詞では明確な政治スローガンを多用しているわけではないが、言葉の端々からは、自由への希求と既存秩序に対する挑戦が感じられる。抽象性と直接性が混在した言葉の選び方は、MC5の持つパンク的な直感と、サイケデリック的な精神性の交差点を象徴している。

何よりもこの曲が提示するのは、ステージと観客、演者と聴衆、そして音楽と政治がひとつになるという瞬間の爆発力であり、アルバム全体の核とも言えるメッセージを最も純粋に表現している。

2. 歌詞のバックグラウンド

1960年代後半のアメリカは、ベトナム戦争、公民権運動、学生運動、LSD文化、フリーラブ、そして警察国家化への恐れなど、複数の社会的断層が同時に噴き出していた混沌の時代だった。MC5は、その時代の「ロックによる革命」の旗手として、音楽と政治運動の最前線に身を投じていた。

「Come Together」はその意味で、単なるアルバム収録曲ではなく、MC5の“招集”を象徴する儀式的な楽曲でもあった。彼らが所属していたホワイト・パンサー・パーティーのマニフェストには、芸術と政治が融合すべきだという信条が掲げられており、MC5のステージもまた音楽パフォーマンスであると同時に、政治集会でもあった。

グランデ・ボールルームでのライブ録音というアルバムのコンセプトの中で、「Come Together」は演奏の序盤に位置し、観客に向けて「これから何かが始まる」というスイッチを押す役割を担っている。ロブ・タイナーのシャウト、フレッド・スミスとウェイン・クレイマーの絡み合うギター、デニス・トンプソンの爆発的なドラム。あらゆる音が“集結”という言葉に収束し、エネルギーの一点突破を生み出している。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下は印象的な歌詞の一部とその和訳(出典:Genius Lyrics)。

“I am out / You are in / Let us form a link / Begin”

「オレは外にいる / お前は内にいる / 一緒に繋がろう / 今こそ始めよう」

(個の境界を超え、連帯を求める詩的な宣言)

“Come together / Come together / Come together / Come together!”

「集まれ / 集まれ / 集まれ / 集まれ!」

(まるで呪文のように繰り返されるこのフレーズが、全体の核)

“You are not alone in the world / You are not the only one”

「君は世界で一人ぼっちじゃない / 君だけじゃないんだ」

(孤立を否定し、連帯感と共鳴を生む一節)

“Let it happen to you, baby / Let it happen to you”

「感じるんだ、ベイビー / それを君の中に起こすんだ」

(出来事をただ見つめるのではなく、自分の中に招き入れよという誘い)

このように、歌詞は極めてシンプルながらも、精神的な高揚、仲間意識、そして内なる変化を促すメッセージを内包している。

4. 歌詞の考察

「Come Together」の歌詞は、明確な物語性や政治スローガンを掲げているわけではない。しかし、そのミニマルで断片的な言葉の羅列が、かえってリスナーの感情を喚起し、集団的高揚感を導く。特に繰り返される“Come together”という呼びかけは、自己と他者、個人と社会、ステージとフロアの境界を曖昧にし、一体化を促す呪術的な言葉のように響く。

MC5はこの楽曲で、観客に対して「ただのロックショーを見に来たのではない、革命の場に参加しているのだ」と訴えかけている。言葉はあくまで簡素でありながら、その背後にあるのは、時代の緊張感と、変革への切実な欲求だ。

また、「You are not alone」「Let it happen to you」といったフレーズは、パーソナルな慰めを超えて、集合的な覚醒を促すメッセージとして機能している。個々の目覚めが連鎖的に広がることで“Come Together”が実現する――それがこの曲の核心にある思想である。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Street Fighting Man by The Rolling Stones

政治的な変化を求める若者の視点から描かれたロックナンバー。暴動と音楽の関係性がテーマ。 - Revolution by The Beatles

直接的なタイトルを持つ反戦的なメッセージソング。「Come Together」と同様、体制への疑問を投げかける。 - Kick Out the Jams by MC5

「Come Together」の先に待つMC5の代名詞曲。より過激で暴発的なメッセージを持つ。 - We the People by A Tribe Called Quest

現代における“集合”の意味を再定義した、ヒップホップによる抵抗の歌。 - People Have the Power by Patti Smith

ロックと詩が一体となって、人々の可能性と変革の力を称えるアンセム。

6. 音楽と儀式:オープニング曲の持つ意味

「Come Together」はMC5のライブの中でも特に重要なポジションに置かれていた。それは単に演奏を始めるための“オープナー”ではなく、観客を覚醒させ、共同体的儀式へと導くための序章だった。ロブ・タイナーの叫び、轟音ギター、疾走するリズム。それらすべてが、観客を“Come Together”という言葉の中心へと吸い込んでいく。

MC5のライブは、一般的なロックショーではなかった。それは参加型の革命、音楽を通じた解放であり、彼らの音楽は単なる娯楽ではなく“アジテーション”として機能していた。「Come Together」はその精神を最も明確に伝える楽曲であり、バンドと観客が精神的・肉体的にひとつになるための装置であった。

MC5の「Come Together」は、混乱と覚醒の時代を象徴する、“集合の詩”である。短く、反復的な言葉の中に、巨大なエネルギーと社会的希望が詰まっており、それはまさに音楽による連帯の力を体現している。今この瞬間にも、そのメッセージは私たちを“結集”へと誘っているのだ。

コメント