はじめに

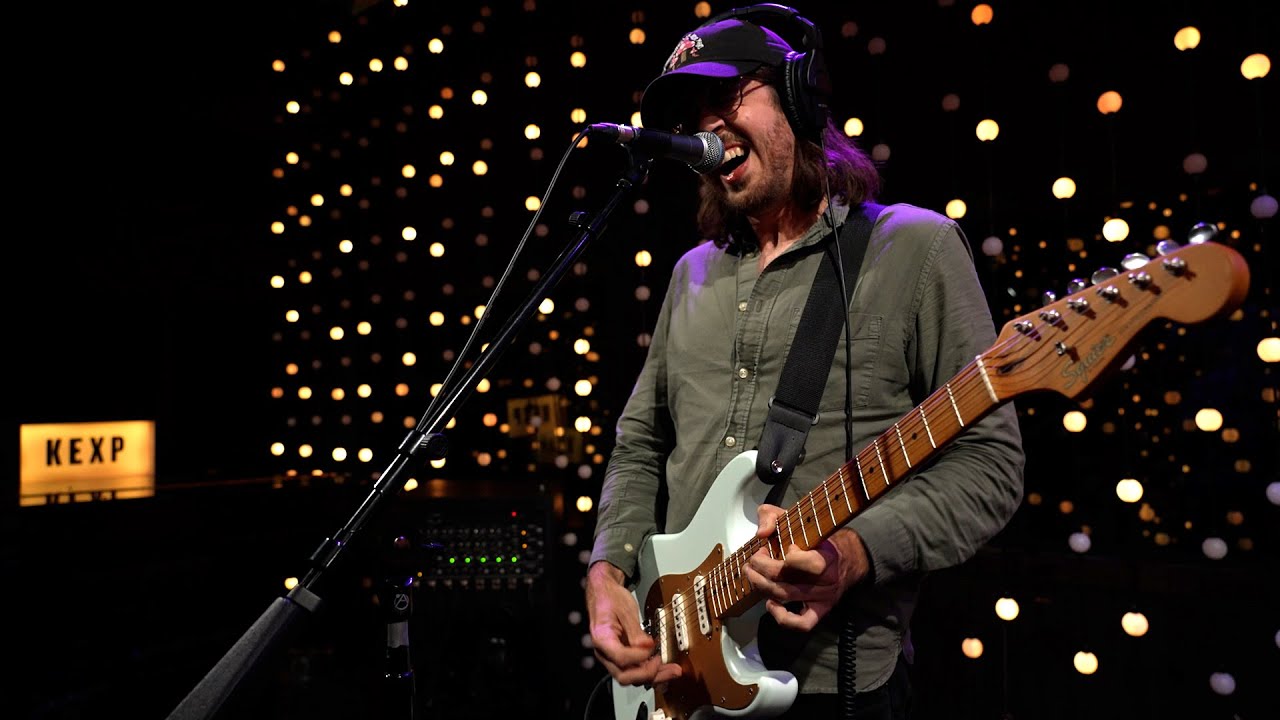

Cloud Nothings(クラウド・ナッシングス)は、アメリカ・オハイオ州クリーヴランド出身のインディーロック・バンド。

そのサウンドは、ローファイのざらつきとパンクの激しさ、さらにはエモの内省を内包した独自の爆発力を持っている。

壊れそうな歌声、暴走するギター、制御不能なドラム――しかし、その中には確かに「青春の焦燥」と「感情のリアル」が宿っている。

2010年代のアメリカン・インディーシーンにおいて、Cloud Nothingsは“音の荒野で感情をむき出しにする”数少ない存在として、強烈な印象を残してきた。

バンドの背景と歴史

Cloud Nothingsは、シンガー/ソングライターのディラン・バルディ(Dylan Baldi)によって2009年に始動したプロジェクト。

当初は自宅録音によるソロ活動としてスタートし、Myspace上で注目を集める。

その後ライブ活動を通じてフルバンド編成となり、2011年にはセルフタイトル作で正式にアルバム・デビュー。

2012年にリリースされた『Attack on Memory』で一気に評価を高め、Pitchforkなどの主要メディアでも絶賛される。

以降もハイペースに作品を発表し続け、パンク、ノイズ、グランジ、エモといったジャンルを自在に横断しながら、常に“未完成の美”を突き詰めてきた。

音楽スタイルと影響

Cloud Nothingsの音楽は、初期は宅録的なローファイ・ポップであったが、『Attack on Memory』以降は、より激しく、よりダイレクトなロックへと変貌を遂げた。

ギターはざらつき、ドラムは疾走し、ヴォーカルは叫ぶ。

だがその混沌の中には、極めて繊細なソングライティングが存在している。

90年代のオルタナティヴ・ロック(Dinosaur Jr.やNirvana)、ポストハードコア(Fugazi、Drive Like Jehu)、エモ(Sunny Day Real Estate、Jawbreaker)などからの影響が強く感じられ、加えて初期Weezerのようなパワーポップ的要素も垣間見える。

クラシックなロックのエネルギーと、ゼロ年代以降のインディーの感性がぶつかり合うようなサウンドである。

代表曲の解説

Wasted Days

9分を超える大作にして、『Attack on Memory』のハイライト。

「I thought I would be more than this(もっとマシな人生だと思っていた)」という痛切なリフレインが、終盤に向けて爆発的に展開される。

パンクとプログレッシブ・ロックの要素が交錯する、混沌と解放のエピック・ソング。

リスナーの内面を撃ち抜く、バンドの真骨頂である。

Stay Useless

同じく『Attack on Memory』より。キャッチーなギターリフと、捻くれたポップセンスが炸裂するインディー・アンセム。

“何もしたくない”という自堕落な叫びが、逆説的にリアルなエネルギーを生み出している。

まさに“無力感のロックンロール”。

I’m Not Part of Me

2014年作『Here and Nowhere Else』の代表曲。

クリーントーンのギターと比較的スムースな歌メロが特徴で、バンドのポップサイドが前面に出た楽曲。

それでも歌詞には、“もう自分は君の一部じゃない”という、切り離しと自己再生のテーマが込められている。

シンプルでいて胸を打つ名曲。

アルバムごとの進化

Cloud Nothings(2011)

宅録ローファイポップ期の集大成とも言えるアルバム。

歪んだギターと青春的メロディが光るが、まだバンドとしての“爆発力”は控えめ。

この後の変化を予感させる過渡期的作品。

Attack on Memory(2012)

スティーヴ・アルビニをプロデューサーに迎え、完全に“バンドとしてのCloud Nothings”が始動した記念碑的作品。

陰鬱さと衝動、ノイズとメロディが渦巻く、ポストハードコアとオルタナの現代的再解釈。

今なお彼らの代表作として語り継がれている。

Here and Nowhere Else(2014)

よりタイトに、より焦燥感を詰め込んだ作品。

攻撃的なアンサンブルの中に、“変わりたいけど変われない”という若者の叫びが響く。

キャッチーさと混沌のバランスが絶妙。

Life Without Sound(2017)

メロディアスで構造的にも整った作品。

内省的でダイナミクスに富んだ楽曲が増え、“爆発一辺倒”だった彼らに新たな表現の幅が加わった。

ディランの歌唱にもより説得力が増している。

The Shadow I Remember(2021)

再びスティーヴ・アルビニと組み、原点回帰的な攻撃性を取り戻した作品。

短く鋭い楽曲が並び、2020年代の不安や孤立を映し出すようなテーマ性も感じられる。

現在進行形のエモ/パンクとしての力を証明する一枚。

影響を受けたアーティストと音楽

Cloud Nothingsは、NirvanaやFugazi、Hüsker Düのような“激しさと内面性”を併せ持つバンドから多くを受け継いでいる。

また、ディラン・バルディのメロディ感覚には、WeezerやSuperchunk、Guided by Voicesといったパワーポップ的系譜も感じられる。

さらには、スティーヴ・アルビニを通じたシカゴ音響派(Shellac、Slintなど)の影響も見逃せない。

影響を与えたアーティストと音楽

彼らの登場以降、インディー・パンク/エモ・リバイバル系のバンドには、Cloud Nothingsの影響が色濃く見られる。

特に、Jeff Rosenstock、Joyce Manor、PUPなど、ノイジーでエモーショナルなロックバンドたちは、彼らの“パンクと感情の融合”を引き継いでいる。

オリジナル要素

Cloud Nothingsの真の個性は、“雑然とした音の中に、痛々しいまでの感情の輪郭を浮かび上がらせる”能力にある。

美しくないかもしれない、整っていないかもしれない。

それでも確かに、彼らの音楽には「生」があり、「今」がある。

未整理な感情こそが最もリアルであるという真実を、彼らはひたすら爆音で訴えているのだ。

まとめ

Cloud Nothingsは、ローファイのざらつきとパンクの衝動をまとった、“リアルタイムの青春”を鳴らすバンドである。

整いすぎた音楽が溢れる時代にあって、彼らの不器用な叫びは、むしろいっそう鮮烈に響く。

それは、うまく言葉にできない気持ちを、ギターとドラムに託したロックンロール。

だからこそ、彼らの音楽は今も、そしてこれからも、聴く者の心の深いところで鳴り続けていくのだ。

コメント