1. 歌詞の概要

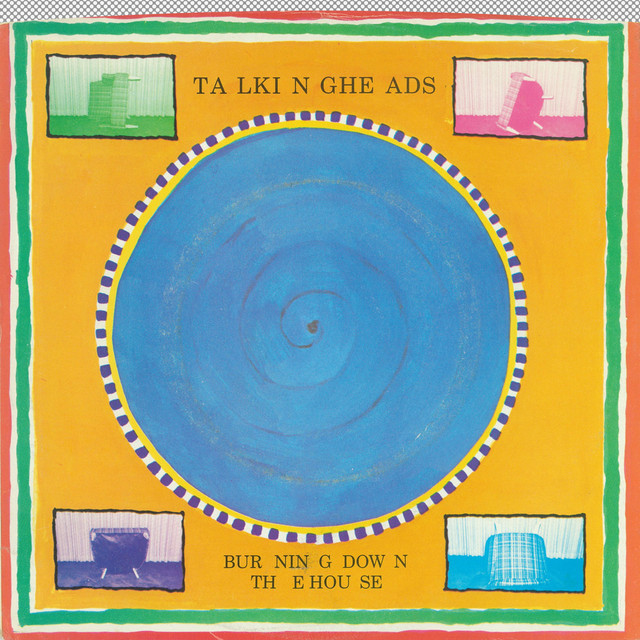

「Burning Down the House」は、Talking Headsが1983年にリリースしたアルバム『Speaking in Tongues』からの先行シングルであり、彼らにとって初のアメリカでのTop 10ヒットとなった楽曲である。この曲はそのタイトル通り、家を「燃やす」という一見物騒な表現を用いながら、実際には内面的な高揚、解放、あるいは混沌とした時代の感情爆発を象徴する比喩として描かれている。

歌詞は明確なストーリー性を持っているわけではなく、断片的で抽象的なイメージが連なっているのが特徴である。主人公が何かを壊し、火を放ち、自らの内なる衝動を外へと解き放とうとしているかのような構成だ。メッセージは感覚的で、理屈を超えた熱量と爆発力がある。抑圧されたエネルギーを振り切るような、そんな衝動が曲全体を貫いている。

2. 歌詞のバックグラウンド

「Burning Down the House」は、Talking Headsのフロントマンであるデヴィッド・バーンが、ギタリストのジェリー・ハリスン、ベーシストのティナ・ウェイマス、ドラマーのクリス・フランツと共に築き上げてきた実験的かつファンキーなスタイルが頂点に達した瞬間とも言える楽曲である。

特にこの曲は、ライブパフォーマンスに定評のあるバンドが、観客の熱狂からインスピレーションを得て制作されたと言われている。ドラマーのクリス・フランツは、Parliament-Funkadelicのコンサートに触発され、ファンク的なビートと、観客を熱狂させるような高揚感をバンドに持ち込もうとした。それが最終的にこの「Burning Down the House」へと昇華されたのである。

また、アルバム『Speaking in Tongues』は、バンドがブライアン・イーノとの長年のコラボレーションから距離を置いた後に制作されたもので、よりポップでアクセスしやすい方向へとシフトした作品でもある。この曲はその中でも特にファンキーでダンサブルな一曲であり、後にスパイク・リーの映画『Down by Law』や多くのTV・CMでも使用されるなど、文化的にも広く親しまれている。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下に、印象的な部分をいくつか抜粋し、英語と日本語訳を記す。

Watch out, you might get what you’re after

望んでいたものを、本当に手に入れてしまうかもしれないぞCool babies, strange but not a stranger

クールな奴ら 変わってるけど、初対面じゃないんだI’m an ordinary guy

俺はただの普通の男さBurning down the house

でも家を燃やしてるHold tight, wait ‘til the party’s over

しっかり掴まってろ パーティが終わるまではHold tight, we’re in for nasty weather

しがみつけ ひどい嵐が来るぞThere has got to be a way

何か方法があるはずさ

引用元:Genius – Talking Heads “Burning Down the House”

4. 歌詞の考察

この楽曲の最大の特徴は、明確なストーリー性を排した断片的なリリックでありながらも、聴き手に鮮烈な映像と感情のうねりを喚起する点にある。タイトルの「Burning Down the House(家を燃やす)」は、文字通りの破壊行為というよりも、現状へのアンチテーゼや精神的なカタルシス、あるいは人生のあるフェーズの終了と再出発を示唆する象徴と捉えられるだろう。

「You might get what you’re after(望んだものを手に入れてしまうかもしれない)」という一節には、欲望の成就が必ずしも幸福をもたらすとは限らないという皮肉な含みがある。それが「ordinary guy(普通の男)」という自己認識と結びつくことで、社会的に埋没しながらも内に熱を秘めた個人の姿が浮かび上がるのだ。

また、嵐を予見しつつも「Hold tight」と呼びかける部分には、混乱の中でも進むしかないという決意や、むしろその混乱を通じて何かを変えたいという意志が読み取れる。これは個人のレベルの変革だけでなく、社会や文化に対する批評としても解釈しうる。

Talking Heads特有の知性と狂気が交錯するこの歌詞は、単なる反逆の賛歌ではなく、現実と幻想の狭間に立つような不安定で鋭利な感情の吐露でもある。

※歌詞引用元: Genius

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Once in a Lifetime by Talking Heads

同じくTalking Headsによる代表曲で、哲学的な歌詞と独特のリズムが際立つ作品。 - Life During Wartime by Talking Heads

よりパンキッシュな緊張感を持ちつつ、日常と非常事態の境界を描いた一曲。 - Psycho Killer by Talking Heads

バンドの初期代表作。不穏なサウンドと狂気を含んだリリックが魅力。 -

Genius of Love by Tom Tom Club

ティナ・ウェイマスとクリス・フランツによるサイドプロジェクトで、ダンス・ミュージック寄りのポップセンスが光る。 -

This Must Be the Place (Naive Melody) by Talking Heads

「Burning Down the House」とは対照的な穏やかさを持つ、バンドの美しいバラード。

6. MTVとライブによる再定義——視覚と身体の祝祭

この曲が与えた影響は音楽的な面だけでなく、視覚的な文脈にも及んでいる。1980年代初頭、MTVが開局したことで、ミュージックビデオの表現力がアーティストにとって極めて重要な武器となっていた。Talking Headsの「Burning Down the House」のビデオクリップは、奇妙なパースペクティブやクイックな編集によって、不安定なテンポや視覚的違和感をあえて強調している。

また、後年制作されたライブフィルム『Stop Making Sense』(1984年)は、この曲をさらに別次元の存在へと押し上げた。デヴィッド・バーンが巨大なスーツを着て登場するシーンは象徴的で、視覚芸術と音楽、パフォーマンスの境界を打ち壊す象徴となったのだ。

「Burning Down the House」は、音楽とパフォーマンスの境界を燃やし尽くし、新しい表現の地平を拓いたとさえ言える。聴く者の身体を震わせ、心の奥底に火を灯すようなこの曲は、今なお多くの人々にとって“燃え続ける家”なのである。

コメント