発売日: 2021年3月5日(Bandcampにて先行配信)

ジャンル: エレクトロ・ポップ、アート・ポップ、エクスペリメンタル・ポップ

「ゴミ」と呼ばれても君となら——混沌、露悪、愛情が溶け合う21世紀の独白劇

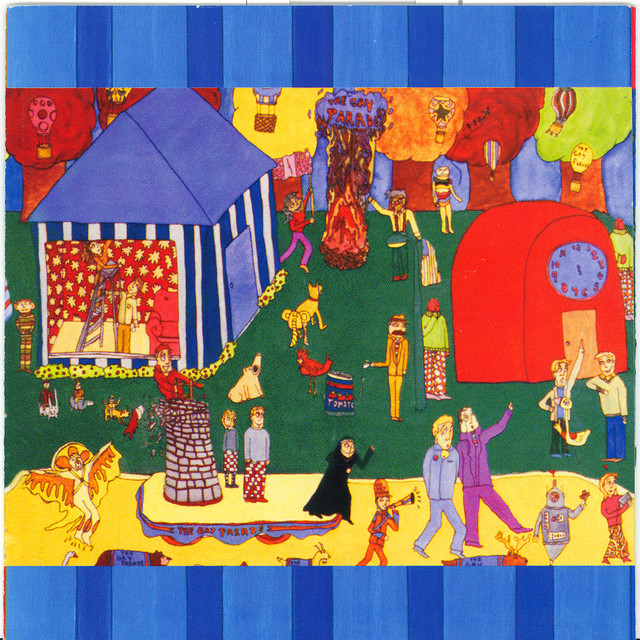

『I Feel Safe with You, Trash』は、of Montrealが2021年に自主リリースした17枚目のスタジオ・アルバムであり、これまでの作品群の中でも最も自由で、最も親密で、最も奇妙な自己開示を含んだ作品である。

当初はBandcamp限定のリリースとしてひっそりと登場したこのアルバムは、COVID-19パンデミックという異常な時代状況の中で書かれた“自宅療養型マニフェスト”とも呼ぶべき性格を持ち、ケヴィン・バーンズが創作、孤独、怒り、セックス、虚無について語り尽くす実験的ポップ・アルバムとなっている。

全体の構成は、これまで以上に断片的でコラージュ的。1曲の中に複数の展開やテンポ、ジャンルを詰め込む“ソング・シュレッダー”式アプローチが貫かれており、まるで精神の乱反射をそのまま音像に変換したような印象を与える。

全曲レビュー

1. Carton Genesis

アルバム冒頭から奇妙なコラージュ音が鳴り響く。電子音と肉声が絡み合い、タイトル通り“段ボール製の創世記”のようなチープで神話的な幕開け。

2. Apathetic Afternoon

ゆるやかで脱力的なビートに乗せて、孤独と倦怠の午後を描く。奇妙なポップ感覚がクセになる一曲。

3. Narcissistic Lamentation Song

自己憐憫をテーマにしたミニマル・ポップ。極めて個人的な語りが、どこか普遍的な孤独へとつながっていく。

4. More Trouble Needin’ to Be Born

曲の途中で何度もビートが変化し、ジャンルが歪む。タイトル通り“混乱がさらに生まれようとしている”ことを体感させる。

5. Fingerless Wolves

シュールなイメージが展開されるポップ・ノワール。暴力的な言葉と子供のようなメロディのギャップが不穏な美しさを生む。

6. You’ve Had Me Everywhere

『UR FUN』からのセルフ・リワーク。アレンジが変わり、よりローファイで心情に寄り添った形へと進化。

7. Carmillas of Love

同じく再録だが、幽玄なシンセとビートの再構成により、原曲とは異なる妖しさを獲得している。

8. I Feel Safe with You, Trash

タイトル曲にして本作のエモーショナル・コア。

「君と一緒なら、たとえゴミ扱いされても構わない」という詞が示すのは、被依存と無条件の受容、そして皮肉を含んだ愛の在り方。非常にストレートで痛々しく、それゆえに胸を打つ。

9. Neptune’s Déjà Vu

ドリーミーで不安定な展開が続くサイケ・エレクトロ。感覚が“二度目の初体験”のようにねじれる。

10. Modern Art Bewildered

現代アートへのメタ的な視線。意味と表現の乖離をユーモアで処理しながら、最終的には深い虚無へと向かう。

総評

『I Feel Safe with You, Trash』は、明確なシングルや構造的な整合性を持たないかわりに、極度に個人的で、かつ時代の断片をまとう“感情のスナップショット集”である。

コロナ禍の影響もあってか、本作には“ひとりで語る”ことへの開き直りと、“誰かに聴いてほしい”という矛盾した欲望が同居している。これは、日記とラブレターとポストモダン批評がすべて同じノートに書きなぐられたようなアルバムなのだ。

音楽的には明確なジャンルに収まらず、エレクトロ、アンビエント、グリッチ、ローファイ・ポップなどが融合し、壊れかけたポップの断片をつなぎ合わせたような美しさを持っている。

of Montrealのファンにとっては、“この混沌こそof Montreal”という感覚があり、また、内省と混乱を音楽で正直に表現することの勇気に胸を打たれる。

おすすめアルバム

-

Have a Nice Life / Deathconsciousness

内省とローファイ、虚無感が同居した異色のカルト作。深い精神世界を覗くような感覚が近い。 -

A Crow Looked at Me / Mount Eerie

パーソナルな喪失を日記的に綴る。感情の“未加工”さという点で共鳴。 -

Hypnagogic Pop / James Ferraro

壊れた記憶とポップの残響を扱うエレクトロ実験作。時代性と個人の交差において共通。 -

The Eraser / Thom Yorke

電子音と精神の不安定さが交差する、ソロ・アーティストの“断片的な思考”を反映した作品。 -

Pom Pom / Ariel Pink

ポップの構造を解体しながら、奇妙な魅力で再構成するセンス。バーンズと通じる“変態美学”。

コメント