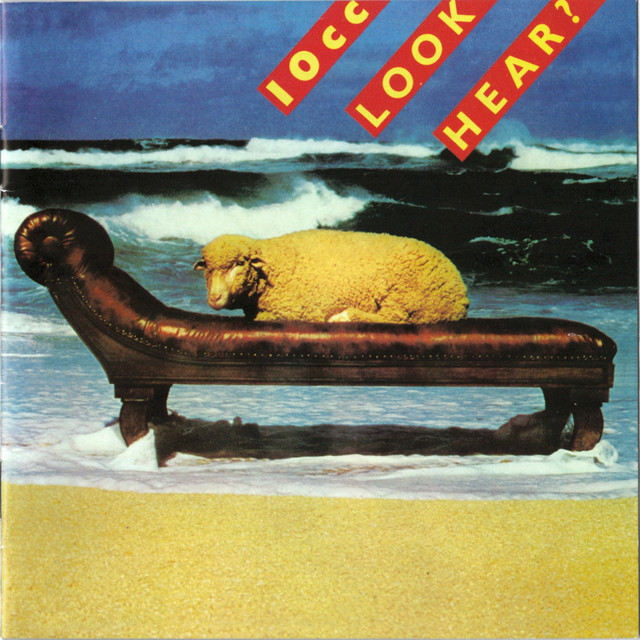

発売日: 1980年3月28日

ジャンル: ソフトロック、アートポップ、ニューウェーブ

音楽と視線のすれ違い——迷走か再出発か、80年代への戸惑いが刻まれた10ccの過渡期作

『Look Hear?』は、1980年にリリースされた10ccの7作目のスタジオ・アルバムであり、70年代の黄金期を越えて初めて向き合う“時代の変化”と“自己の再定義”が刻まれた一枚である。

前作『Bloody Tourists』で世界を巡る視線を描いた彼らは、今作ではより個人的・内省的なテーマと、時代のサウンドトレンドへの応答に重きを置いている。

とはいえ、本作は10ccにとってやや迷いの見える作品でもある。

グールドマンが私生活の事情で制作から一時離脱していたこと、メンバー間の緊張感、そしてポップスの文脈に突如として現れた「ニューウェーブ」の衝撃など、制作背景には複数の要因が重なっている。

アルバムタイトル「Look Hear?(見てる?聞いてる?)」という挑発とも問いかけともとれる二重の表現は、リスナーとの距離感やコミュニケーションの変化を象徴しているかのようだ。

全曲レビュー

1. One-Two-Five

オープニングを飾るのは、ダンスブームを皮肉るニューウェーブ調のアップテンポナンバー。

「One-Two-Five」とはディスコのBPMを指しており、躍らされる現代人への風刺と、スチュワートらしいクールなアレンジが融合している。

2. Welcome to the World

観光者的視点を継続したようなユーモアソング。

明るく軽快なメロディに隠されたアイロニーが、世界の表層化を風刺する。

3. How’m I Ever Gonna Say Goodbye

パーソナルな別れを描いた穏やかなバラード。

アレンジは控えめながら、スチュワートの感情の機微が丁寧に描かれている。

4. Don’t Send We Back

アフリカ系ディアスポラへの言及を思わせるタイトルだが、実際は難民・追放・帰属をめぐる寓意的内容。

リズムのアクセントとコーラスの使い方に10ccのセンスが光る。

5. I Took You Home

恋愛の期待と現実のズレをシニカルに描いたラブソング。

メロディラインは美しく、ポップスとしての完成度は高い。

6. It Doesn’t Matter at All

本作中もっとも美しいバラードのひとつ。

別れを肯定するような諦念に満ちた歌詞と、メロウなサウンドの調和が心を打つ。UKチャートでは小ヒットを記録。

7. Dressed to Kill

女性への欲望と恐れがテーマのダークなナンバー。

サウンドはややAOR寄りで、ギターの艶やかな響きとヴォーカルの陰影が印象的。

8. Lovers Anonymous

10ccらしいひねりの効いたアイデアソング。

恋愛依存症者の自助グループというコンセプトをコミカルに扱いながら、実は深い孤独感が滲む一曲。

9. I Hate to Eat Alone

孤食をめぐるセンチメンタルなミドルテンポ曲。

ユーモラスな視点とささやかな哀愁のブレンドが、かつての10cc節を思い出させる。

10. Strange Lover

10ccの得意とする“ねじれたラブソング”。

幻想的なアレンジと変拍子が、愛の不確かさを音楽で表現する。

11. L.A. Inflatable

アルバムのクロージングは、ハリウッド文化の虚構性を描いた幻想的な一曲。

インフレータブル(空気で膨らむもの)という語感が、中身のない憧れや偶像性を示唆している。

総評

『Look Hear?』は、10ccが70年代から80年代に差しかかる中で直面した、音楽的アイデンティティの揺らぎと再構築の試みである。

明確なコンセプトや鋭い風刺はやや後退し、より内向的でパーソナルな楽曲群と、当時の音楽シーンへの手探りの対応が見て取れる。

しかしそれゆえに、このアルバムには「時代の狭間に立つ者たち」の不安定さと誠実さが刻まれている。

派手さはないが、聴き込むほどに複雑な感情が滲み出てくる、いわば“沈黙の中に佇むポップ”とも呼べる作品だろう。

10ccを知る者にとっては、その“過渡期の肖像”として興味深く、また穏やかな夜にじっくり耳を傾けたくなるような一枚である。

おすすめアルバム

-

Roxy Music『Flesh + Blood』

80年代初頭の移行期に生まれた、美と迷いの記録。 -

Steely Dan『Gaucho』

アーバンで洗練されたサウンドと虚構のテーマが重なる。 -

Prefab Sprout『Swoon』

ソフトかつ知的なポップの進化系。 -

Paul McCartney『McCartney II』

実験とポップが交錯するポスト70s的ソロ作。 -

Split Enz『True Colours』

ニューウェーブとメロディの融合。迷いと発明の同居を感じさせる。

コメント