1. 歌詞の概要

プリンスの代表曲のひとつである「1999」は、1982年に発表されたアルバム『1999』の表題曲であり、彼のキャリアを決定づける転換点となった楽曲である。タイトルから想起されるように「1999年」という未来を舞台にした歌であり、世界が終末に向かう予感をはらみながら、それでも踊り、楽しみ、愛し合うことの大切さを説いている。曲全体を通じて、黙示録的な世界観と享楽的なパーティー感覚が共存しており、単なるディスコ・ナンバーやポップ・チューンにとどまらず、深い寓話性を持った楽曲なのだ。

歌詞は「世界が終わるかもしれない」という恐怖を背景にしつつ、「だからこそ今夜は楽しもう」というメッセージが繰り返される。その姿勢は当時の冷戦下に漂っていた核戦争の不安とも重なり、1980年代初頭の時代精神を象徴しているとも言える。未来の終末を描きながら、それを悲嘆や諦めではなく、生命力あふれる祝祭として描き出した点に、この曲の特異な魅力があるのだ。

2. 歌詞のバックグラウンド

「1999」がリリースされた1982年当時、アメリカはレーガン政権下にあり、ソ連との冷戦構造が続いていた。核戦争の可能性が現実的に意識される一方で、ディスコの隆盛からニューウェーブやファンク、エレクトロが交錯する音楽シーンが熱気を帯びていた。そうした不安と享楽が同居する時代状況の中で、プリンスは本作を世に送り出した。

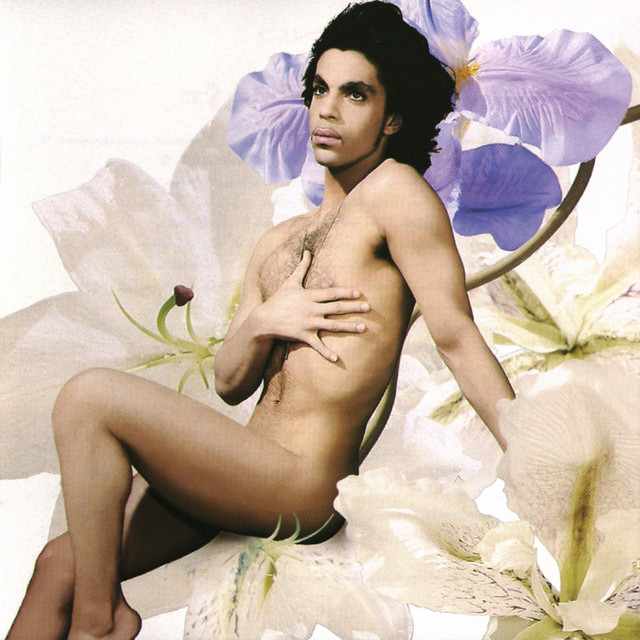

プリンスはミネアポリス出身のアーティストであり、彼の音楽は「ミネアポリス・サウンド」と呼ばれる独自のジャンルを確立している。ファンク、ロック、ニューウェーブ、R&Bを自在に横断し、さらにシンセサイザーやドラムマシンを駆使した未来的なサウンドで時代を先取りした。「1999」はその象徴的な例であり、リズムにはリンドラムが用いられ、重厚なシンセとギターが絡み合いながら、祝祭的でありながらどこか黙示録的な響きを持つ。

また、1982年という年は「ミレニアム前夜」の1999年を遠い未来として捉えられていた時代である。プリンスは、その「未来」を人類の終末と重ね合わせたが、同時にそこに享楽と解放のエネルギーを描いた。つまり「世界がいつ終わるか分からないのなら、恐れて縮こまるのではなく、愛し合い、踊り、歌うことで生を全うすべきだ」という哲学を込めたのである。

「1999」はアルバム全体の方向性を決定づける曲であると同時に、プリンスの知名度を決定的に押し上げた楽曲となった。1983年にシングルとして再リリースされた際には全米チャートでも大きなヒットを記録し、彼を一躍メインストリームの存在に押し上げた。後の「Purple Rain」へと続く黄金期の幕開けを告げる楽曲でもあるのだ。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下は「1999」の印象的な一節である。原文のリズム感やニュアンスを大切にしながら、日本語訳を示す。

引用元:Prince – 1999 Lyrics | Genius Lyrics

Don’t worry, I won’t hurt you

心配しなくていい、君を傷つけたりはしない

I only want you to have some fun

ただ楽しんでほしいだけなんだ

So tonight I’m gonna party like it’s 1999

だから今夜は1999年みたいにパーティーするんだ

Everybody’s got a bomb

誰もが爆弾を抱えている

We could all die any day

僕らは明日にも死ぬかもしれない

But before I’ll let that happen,

でも、そんなことが起きる前に

I’ll dance my life away

僕は踊り明かして生き抜くのさ

歌詞全体に漂うのは、破滅を目前にした開放感と享楽である。終わりを恐れるのではなく、むしろそれをきっかけにして生の輝きを倍加させる姿勢が繰り返し強調される。

4. 歌詞の考察

「1999」は単なるパーティー・アンセムではなく、時代的文脈を踏まえると深い意味を持つ楽曲である。冒頭に「Don’t worry, I won’t hurt you」という囁きが入ることで、曲は単なる祝祭ではなく、どこか不安と恐怖を内包した空気から始まる。これは核戦争への恐怖を想起させるが、それに対するプリンスの答えは「だからこそ踊ろう」という逆説的な態度であった。

歌詞の中で繰り返される「Everybody’s got a bomb」は、文字通りの核兵器を意味するだけでなく、個々人が抱える不安や葛藤、破滅の種をも象徴しているとも考えられる。その爆発の瞬間がいつ訪れるかは誰にも分からない。だからこそ「I’ll dance my life away」と歌うプリンスの姿勢は、刹那的であると同時に生の賛歌でもある。

また、プリンスの楽曲全般に通じる特徴として「享楽」と「霊的なメッセージ」の二面性がある。この曲においても、それは強く現れている。終末を迎える人類に「恐れるな」と語りかける彼の声は預言者のようでありながら、同時にクラブやダンスホールで身体を解放させる誘いでもある。宗教的な黙示録のビジョンと、ファンク/ディスコ的な恍惚のエネルギーが見事に融合しているのだ。

さらにこの楽曲は、その後の1999年という年を現実に迎えるまで長く文化的参照点であり続けた。実際に2000年を目前に控えた90年代末には再び注目され、多くのメディアで「ミレニアムのアンセム」として流された。つまり「1999」は1980年代だけでなく、21世紀の幕開けをも象徴する楽曲へと成長したのである。

コピーライト:Lyrics © Universal Music Publishing Group

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Little Red Corvette by Prince

同じアルバム『1999』に収録されている名曲で、セクシュアリティとスピード感を象徴する楽曲。プリンスの魅力が凝縮されている。 - Let’s Go Crazy by Prince and the Revolution

『Purple Rain』の冒頭を飾る楽曲で、宗教的なメッセージとロック/ファンクのエネルギーが爆発する。 - Burning Down the House by Talking Heads

同時代のニューウェーブ的黙示録感とダンス性を併せ持った一曲。プリンスの文脈に通じる。 - Planet Earth by Duran Duran

80年代初頭の未来志向と不安を描いた代表的ニューウェーブ・ナンバー。 - Celebration by Kool & The Gang

「生きることを祝う」という点で通じるパーティー・アンセム。プリンスの享楽的な面を好む人に響くだろう。

6. ミレニアムの象徴としての「1999」

「1999」はリリース当初のヒットにとどまらず、1999年を迎えるたびに世界中で再評価され続けた特異な楽曲である。1982年に発表された時点では「遠い未来の終末」を描いた歌であったが、実際に1999年が訪れると、この曲は予言のような意味合いを持ち、ミレニアムを象徴するアンセムとなった。年越しのカウントダウンイベントやクラブ、テレビ放送など、ありとあらゆる場面で「1999」が流されたのは偶然ではない。

プリンス自身も、この曲が単なるヒット曲以上の文化的資産となったことを理解しており、90年代末にはライブで頻繁に演奏した。人々が迎えた2000年の夜、この曲は「時代の境界線に鳴り響く祝祭の鐘」として世界中を包み込んだのである。

「1999」は、1980年代の冷戦の不安、1990年代末のミレニアムの熱狂、そして今なお続く時代の不安と享楽のバランスを象徴する楽曲であり、その普遍性によって現在も輝きを放ち続けているのだ。

コメント