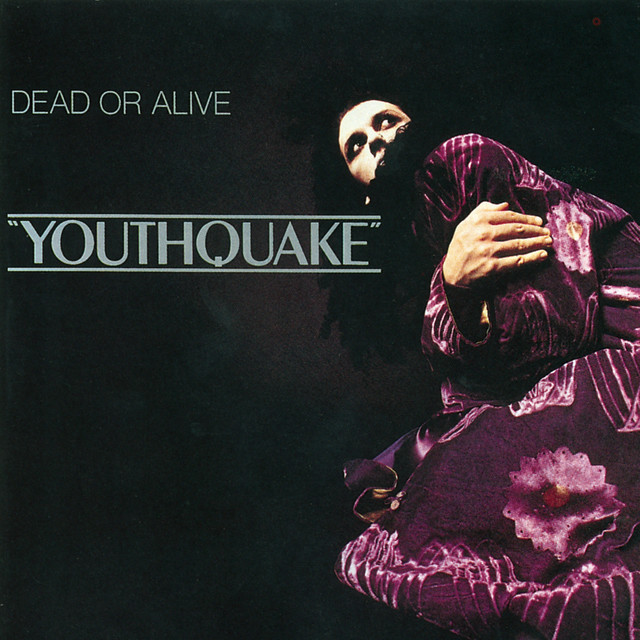

発売日: 1985年5月6日

ジャンル: ハイエナジー、ダンス・ポップ、ニューウェイヴ

概要

『Youthquake』は、Dead or Aliveが1985年にリリースした2作目のスタジオ・アルバムであり、彼らのキャリアを決定づけた代表作である。

プロデューサー・チーム、Stock Aitken Waterman(通称SAW)と初めて本格的にタッグを組んだこの作品は、当時のダンス・ポップ/ハイエナジー・シーンにおいて革命的とも言える成功を収め、国際的なヒットを飛ばした。

タイトルの「Youthquake(ユースクエイク)」は、“若者による社会的地殻変動”を意味する造語であり、ファッション誌『Vogue』の編集長ダイアナ・ヴリーランドが1960年代に広めた言葉である。

このタイトルが示す通り、アルバムは80年代中盤の若者文化、ジェンダーの揺らぎ、クラブ・カルチャーの爆発といったムーブメントを、ポップミュージックというフォーマットで鮮やかに体現している。

ピート・バーンズの妖艶で激烈なヴォーカル、ユニセックスかつグラム的なヴィジュアル、そしてSAWによる機械的なまでにタイトなリズムとシンセアレンジが融合し、本作は音楽とファッション、身体性と政治性を一体化させたポップ・アートとしての完成形に到達している。

全曲レビュー

1. You Spin Me Round (Like a Record)

Dead or Alive最大のヒットにして、80年代ダンス・ポップを象徴する1曲。

サビの“Like a record, baby”というフレーズがもはや文化的アイコンとなった本楽曲は、ビートのスピード感、シンセの分厚さ、バーンズのヴォーカルのトリルが全て過剰でありながら完璧。

クラブでもチャートでも機能する、ハイエナジーの金字塔。

2. I Wanna Be a Toy

支配と服従、欲望と自己解体のテーマを描いたサディスティックなダンス・チューン。

“おもちゃになりたい”という歌詞の繰り返しが、バーンズの性的アイデンティティの表現にも重なり、聴く者に強烈な印象を残す。

音数は多くないが、リズムの反復が非常に中毒性を持っている。

3. D.J. Hit That Button

“DJがスイッチを押すだけで世界が変わる”という、クラブカルチャーの神話性を戯画化したような楽曲。

機械的なシンセとスラップベースのようなベースラインが絡み、ピート・バーンズの煽動的なボーカルが絶えずフロアを揺らし続ける。

4. In Too Deep

『Youthquake』におけるメロディアスな側面を象徴する一曲。

愛と依存、そして自己崩壊の狭間で葛藤する姿を、滑らかで哀愁あるメロディに乗せて描いている。

SAWのプロダクションも、ここではより抑制的で洗練された印象。

5. Big Daddy of the Rhythm

過剰なまでの反復とビートに貫かれたハイエナジーなナンバー。

バーンズの低音とシャウトが交錯する構成は、まるで“音そのものが肉体化した”かのような迫力を持つ。

タイトル通り、“リズムの父”を名乗るにふさわしい圧倒的ドライブ感。

6. Cake and Eat It

“人生をすべて手に入れたい”という欲望を肯定する、デカダンなクラブ・トラック。

きらびやかなシンセと高音のコーラスが80年代の過剰さを象徴しており、バーンズのボーカルがその中を悠然と泳ぐように響く。

7. Lover Come Back to Me

シングルとしてもヒットした、ストレートなダンス・ポップ。

サビのキャッチーさと切なさが絶妙なバランスを保ち、同時代のHi-NRGトラックの中でも特にエモーショナルな一曲に仕上がっている。

ラジオ向けにもクラブ向けにも機能する構造を持つ。

8. My Heart Goes Bang (Get Me to the Doctor)

鼓動=欲望の爆発を比喩的に描いた、エネルギッシュなポップチューン。

シンセの旋律がハンマービートのように心臓に訴えかけ、バーンズの歌唱がそれにさらに圧をかける。

エロティックで病的な愛の表現が印象的。

9. It’s Been a Long Time

アルバムのクロージングとして、ややメロウで落ち着いた一曲。

ダンスフロアの余韻のように、遠くへと広がる空間を描くアレンジが美しい。

バーンズの感情表現もここではより内省的で、アルバム全体を静かに締めくくる。

総評

『Youthquake』は、Dead or Aliveの芸術的野心とポップ性が奇跡的に融合した、80年代ポップ・カルチャーの真髄とも言えるアルバムである。

Stock Aitken Watermanの鋭利なプロダクションが、ピート・バーンズという唯一無二のアーティストの狂気、情熱、肉体性を余すことなく引き出し、すべての楽曲がクラブと舞台、鏡の中の自己愛と破壊衝動を往復している。

その音は“人工的”でありながら、“極端に人間的”でもあり、だからこそ『Youthquake』は単なるヒットアルバムを超えて、文化的地殻変動=Youthquake(若者の衝撃)を体現する作品となった。

バーンズのアイデンティティ、スタイル、存在そのものが音楽になったようなこのアルバムは、ジェンダー、快楽、欲望、そして“声”の力を再発見させてくれる。

おすすめアルバム(5枚)

-

Bronski Beat / The Age of Consent (1984)

性的マイノリティの自己肯定とダンスビートの融合が共鳴。 -

Eurythmics / Be Yourself Tonight (1985)

商業ポップとアート性の狭間を貫くスタイルが近似。 -

Divine / Maid in England (1988)

Hi-NRGとジェンダーの挑発という文脈での姉妹作。 -

Pet Shop Boys / Please (1986)

内省的なリリックとクラブビートの冷ややかな美学。 -

Frankie Goes to Hollywood / Welcome to the Pleasuredome (1984)

過激さとポップ性、壮大な演出と政治的含意の交差点。

コメント