1. 歌詞の概要

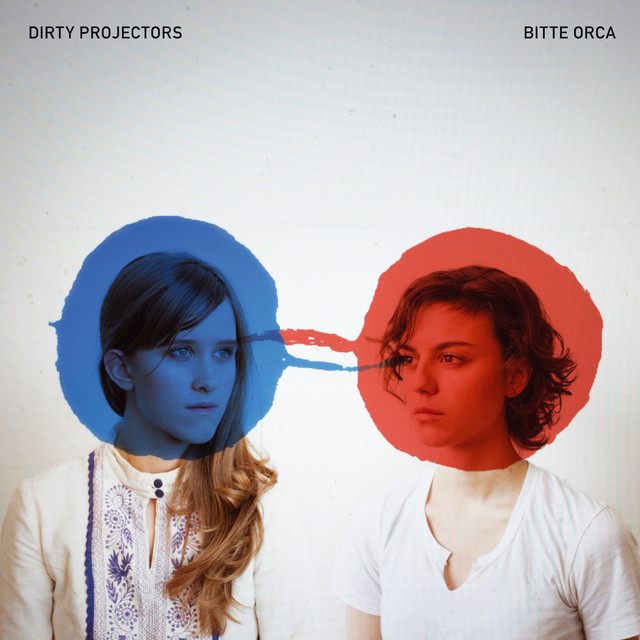

「Useful Chamber」は、Dirty Projectorsが2009年にリリースしたアルバム『Bitte Orca』に収録された楽曲であり、その異質さと構造の斬新さでアルバム全体の中でも強烈な存在感を放っている。アルバムの流れの中盤に配置されたこの曲は、まるで夢と現実のあいだを浮遊するような感覚を伴いながら、リスナーを静と動の狭間へと引きずり込む。

歌詞は抽象性に富み、直訳可能な“物語”を持っていない。しかし、そこには「分断された身体と精神」「誰かに触れようとして届かない距離感」「存在の有用性への問い」など、現代的なテーマが複雑な詩的言語で編み込まれている。反復される「Bitte Orca」という謎めいたフレーズが象徴するのは、言語化される以前の衝動、すなわち本能と欲望の原型のようなものであり、楽曲そのものが“意味”ではなく“状態”として存在しているかのようだ。

特筆すべきは後半で展開される、シンセとビートが爆発するような怒涛の展開。そこには制御と逸脱、欲求と抑圧、理性と衝動のぶつかり合いが聴覚的に具現化されており、まさに「Useful Chamber(役に立つ部屋)」という矛盾めいたタイトルが意味を持ち始める瞬間でもある。

2. 歌詞のバックグラウンド

この楽曲が収録されたアルバム『Bitte Orca』は、Dirty Projectorsの音楽的転機として位置づけられる作品であり、実験的でありながらもポップに接近するバランスが話題を呼んだ。リーダーであるデイヴ・ロングストレスは、かねてからジャンルや構成にとらわれない作曲を志向しており、「Useful Chamber」はその哲学がもっとも色濃く表れた曲のひとつと言える。

歌詞の着想は、個人的な内面の揺らぎや対人関係、そして時に政治的な風景をも反映させているが、明確なストーリーを持たないのは、聴く者が自分自身の解釈を重ねて意味を見出すことを意図しているからだろう。アルバム・タイトルにもなった「Bitte Orca(ビッテ・オルカ)」という言葉も、ドイツ語の“Bitte(どうぞ)”と英語の“Orca(シャチ)”を組み合わせた造語で、意味の断片を意図的に壊すことで、新しい“詩的実在”をつくり出そうとするアプローチが見てとれる。

3. 歌詞の抜粋と和訳

“Bitte, bitte, bitte Orca

Orca, orca, orca, orca”

どうぞ、お願い、お願いオルカ

オルカ、オルカ、オルカ、オルカ“You don’t know why you feel this way

But you do

Yes, you do”

なぜ自分がこんな気持ちになるのか分からない

でもそう感じてる

確かに、そうなんだ“I want to be the one

To help you find those thoughts tonight”

今夜、君がその思考を見つけ出す

その手助けをする存在になりたい

引用元:Genius Lyrics – Useful Chamber

断片的に構成されたこれらのフレーズは、まるで意識の流れそのもののようだ。論理的には繋がっていないようでいて、感覚の深い部分では確実に共鳴する。この“詩的で不完全な言葉”の繰り返しが、リスナーの潜在意識に直接作用する。

4. 歌詞の考察

「Useful Chamber」は、従来のポップソングのように“意味を伝える”のではなく、“言葉にならない感情を音とリズムに委ねる”ことで、より身体的で直感的な表現に到達している。ここでいう「役に立つ部屋」とは、ひとつの比喩としての精神空間、自我と他者の境界を行き来する意識の“場所”であると読み取れる。

「Bitte Orca」の反復は、宗教的マントラのように、意味が薄れることでむしろ言葉以上の“祈り”や“呼吸”のようなものに変化していく。そこに込められているのは、言葉にできない感情、例えば不安、憧れ、記憶、孤独、恍惚――それらすべてをひとつにまとめた“知覚の濁流”だ。

また、後半のノイジーで緊迫感のあるシンセ・セクションは、抑制されていた感情が爆発する瞬間であり、まるで心の中の「役に立たないはずの感情」が、“役立つ何か”として噴出してくるような展開だ。そこには、言葉では整理できない衝動を、音によって昇華しようとする美学がある。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Two Weeks by Grizzly Bear

美しいハーモニーと不可思議な構成が共鳴する一曲。知的で感覚的なポップを求める人に。 - Idioteque by Radiohead

電子的なビートと抽象的な言語、感情の氾濫が交錯する構成が「Useful Chamber」の後半と似ている。 - Tomboy by Panda Bear

反復とエフェクトにまみれた声が、瞑想的かつ感情的な世界を描く。意味よりも“感覚”で聴く音楽。 - You and I by Wilco(featuring Feist)

対話形式の静謐なデュエットだが、内面的な空白や言葉にならない距離感に焦点を当てており、通底するものがある。

6. 機能と非機能の境界で揺らめく、精神の「部屋」

「Useful Chamber」は、“構造としての曲”というよりも、“意識の運動そのもの”のように響いてくる。意味や文脈の断片をあえて繋がらないまま並べ、音のリズムや響きによって感情の地層を掘り下げる。それはまるで、頭ではなく“身体で理解する詩”のようなものだ。

デイヴ・ロングストレスの詩学が目指したのは、感情の把握ではなく、“感情の生起”だったのかもしれない。だからこの曲は、完結した意味や論理ではなく、永遠に変容し続ける感覚として、聴く者の中に“居場所”を築いていく。

「Useful Chamber」――その部屋は決して説明されることなく、ただ存在している。そこは、曖昧さこそが最大の真実となる、“ポスト・意味時代”の詩的な避難所なのかもしれない。静けさと轟音、言語と非言語、論理と感覚が交錯するその空間で、Dirty Projectorsはひとつの“新しい音楽の形”を提示してみせたのである。

コメント