発売日: 2012年9月21日

ジャンル: パンクロック、パワーポップ、ポップパンク、ガレージロック

概要

『¡Uno!』は、Green Dayが2012年に発表した3部作の第1弾であり、前作『21st Century Breakdown』(2009)の壮大なロックオペラから一転、

よりシンプルでストレートなロックンロール回帰を掲げた“再起動アルバム”である。

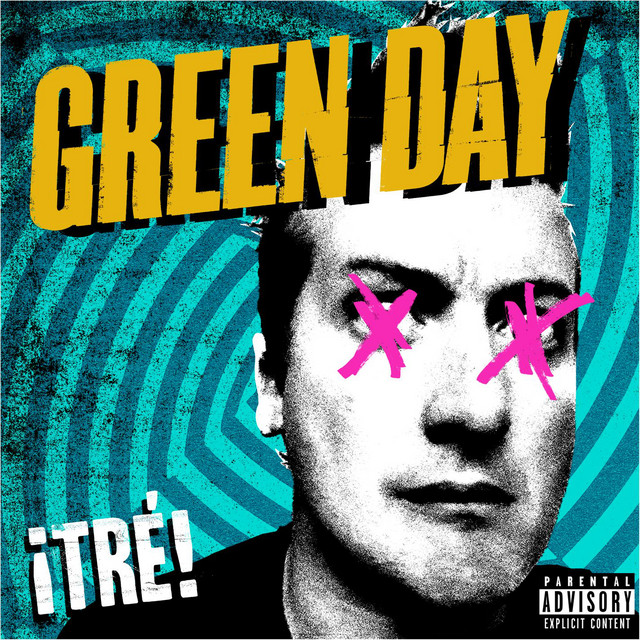

この三部作(『¡Uno!』『¡Dos!』『¡Tré!』)は、バンドの活動20周年を記念し、

それまでに蓄積したアイデアを“ロック三部作”として3ヶ月連続でリリースするという意欲的な試みだった。

その第一作に位置づけられた本作『¡Uno!』は、“ポップパンクの初期衝動”と“60s~70s風のパワーポップ”のブレンドを志向しており、

過剰なメッセージ性やコンセプトを脱ぎ捨てた、“衝動としてのグリーン・デイ”が前面に出ている。

とはいえ、アルバム発表前後にはフロントマンのビリー・ジョーのリハビリ入りなど混乱も重なり、

三部作全体の評価は商業的にも批評的にも揺れが大きかった。

それでも『¡Uno!』は、Green Dayというバンドが“音楽そのものの楽しさ”を追求し直した一作として、

今なお重要な節目として記憶されている。

全曲レビュー

1. Nuclear Family

アルバムを開幕する3コード・パンク。

“核家族”というタイトルに、家庭と社会の歪みをうっすらと感じさせつつ、ロックンロールの快感で一気に蹴り飛ばす。

2. Stay the Night

メロディアスでエモーショナルなナンバー。

夜に留まってほしいという願いを、パンクではなくラブソングとして真正面から歌い上げた点が新鮮。

3. Carpe Diem

“今を生きろ”というストレートなメッセージ。

アリーナロック的なコーラスもあり、Green Day版「Don’t Stop Believin’」のような青い決意表明。

4. Let Yourself Go

「やりたいようにやれ!」というGreen Day流の直球パンク。

この曲でのシャウトと勢いは、『Insomniac』期の粗削りな衝動を思い出させる。

5. Kill the DJ

本作中最も異色のディスコパンク。

“DJを殺せ”というリフレインが、機械的な現代ポップ文化へのアンチテーゼとして響く。

6. Fell for You

明るく甘いパワーポップ。

“恋に落ちた”という直球ラブソングに、初期ビートルズやThe Knackの香りすら漂う軽快さがある。

7. Loss of Control

破壊衝動と無責任をテーマにしたショートチューン。

サウンドはパンキッシュだが、冷笑的で醒めた視線が特徴的。

8. Troublemaker

おどけたリズムとウィットに富んだ歌詞で展開されるロックンロール。

自らを“問題児”と名乗るこの曲には、Green Dayが培ってきた“愛される不良性”が凝縮されている。

9. Angel Blue

ラブソングだが、どこか不安定で攻撃的。

「天使みたいだけどブルーなんだ」という言葉が、恋と破壊のあいだの揺らぎを描く。

10. Sweet 16

ビリー・ジョーが妻に捧げた純粋なラブソング。

“16歳の恋”を回想するような構成で、バンドのキャリアの長さが逆に染み入る。

11. Rusty James

“自分たちが過去の存在になってもやり続ける”という決意を、

S.E.ヒントンの『アウトサイダー』に登場するキャラクターになぞらえて描く。

若さの栄光と老いの不安を同時に背負うGreen Dayの今を象徴。

12. Oh Love

アルバムのクロージングを飾る大らかなミドルテンポのアンセム。

「愛よ、来い」と繰り返されるコーラスに、皮肉も抵抗もない素直な欲望の歌が表れている。

総評

『¡Uno!』は、Green Dayが“語る”のをやめて、“鳴らす”ことに立ち返ったアルバムである。

メッセージ性を帯びた『American Idiot』や『21st Century Breakdown』とは明確に一線を画し、

ここでは“パンクを演じること”ではなく、“パンクであることの楽しさ”を再確認することが目的となっている。

その結果、社会批判の明確さやコンセプチュアルな一貫性は薄れたが、

代わりに得たのは、ポップ、ガレージ、ラブソング、グラム、ストレートなギターリフの愉しさだ。

三部作という大胆なプロジェクトの幕開けとしては、最もバランスの良い作品であり、

Green Dayが年齢とキャリアを重ねたうえで“バンドとしての自由”を取り戻した記録でもある。

おすすめアルバム(5枚)

- The Hives / Veni Vidi Vicious

ガレージロックの興奮とキャッチーなパンクの結合点として近い質感。 - Weezer / Maladroit

ロックンロール回帰とポップの両立を狙った作品。『¡Uno!』の姿勢に共通。 - Ramones / Road to Ruin

ポップで軽快な側面が強調されたラモーンズ後期の名盤。Green Dayの原点にも通じる。 - The Strokes / Angles

ガレージとポップ、感情とスタイルのせめぎ合いという文脈で共鳴する。 - Foxboro Hot Tubs / Stop Drop and Roll!!!

実はGreen Dayの別名義バンドのアルバム。『¡Uno!』以降の方向性の先駆け的存在。

ビジュアルとアートワーク

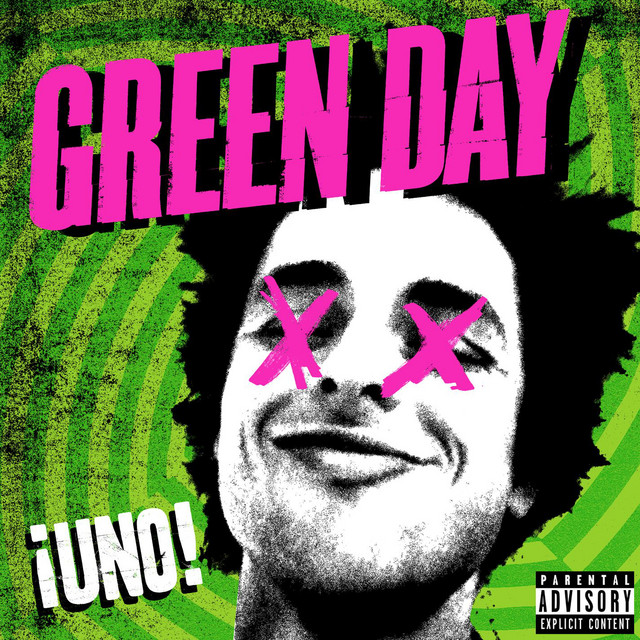

アートワークは、各メンバーがカラーコードで分けられたポートレート(¡Uno!はビリー・ジョー)となっており、

まるで“ビートルズの『ホワイト・アルバム』をパンク化した現代版”のような感覚。

シンプルで強く、バンドの個性とアルバムの無邪気な衝動性をストレートに表現している。

『¡Uno!』は、Green Dayが再びステージに立ち、自分たちの音楽を“自由に楽しむこと”を選んだ第一歩だった。

その意志が、まだ青くて、やかましくて、ちょっとバカっぽくて、だからこそ愛すべき“新しい始まり”を奏でている。

コメント