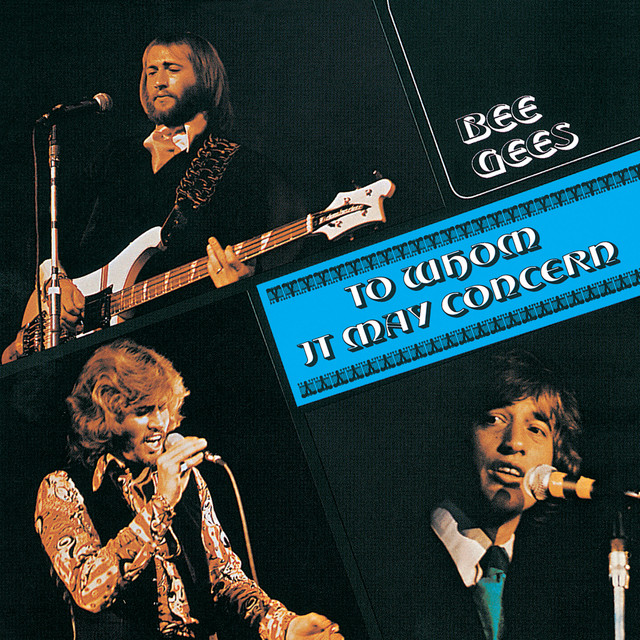

発売日: 1972年10月30日

ジャンル: ソフト・ロック、バロック・ポップ、アダルト・コンテンポラリー

『To Whom It May Concern』は、Bee Geesが1972年に発表した7作目のスタジオ・アルバムである。

ロビン復帰後の『Trafalgar』(1971)の流れを継ぐ作品であり、

三兄弟の繊細な感情表現と、70年代初頭のメロウで洗練されたサウンドが見事に融合している。

このアルバムのテーマは、“過去から現在へ、そして誰かへ”。

タイトル「To Whom It May Concern(ご関心のある方へ)」が示すように、

本作は一人の語り手が、自身の心の断片を誰かに宛てて綴るような“音楽的手紙”である。

録音はロンドンのIBCスタジオで行われ、

プロデューサーはロバート・ステイグウッドとオシー・バーン。

オーケストラ・アレンジにはビル・シェパードが参加し、

『Odessa』や『Trafalgar』で築かれた壮麗な音世界をより滑らかに、

そして都会的に進化させている。

本作は、Bee Geesにとって“中期の完成形”であり、

ポップと叙情のバランス、そして音楽的成熟が頂点に達した作品なのだ。

3. 全曲レビュー

1曲目:Run to Me

アルバムを象徴する大ヒット・シングル。

“僕のもとへ走っておいで”という優しい呼びかけが、

柔らかなピアノとストリングスの中で穏やかに響く。

バリー、ロビン、モーリスが交互にリードを取り、三兄弟のハーモニーが完璧に溶け合う。

まさにBee Geesの美学を体現した永遠の名曲である。

2曲目:We Lost the Road

荘厳なイントロから始まるメランコリックなナンバー。

“僕らは道を失った”というフレーズが、時代の迷いと個人の孤独を重ね合わせる。

ロビンのボーカルが憂いを帯び、アルバムの情緒的軸を担う。

3曲目:Never Been Alone

モーリスによるソフト・ロック調の一曲。

“本当の孤独を知らない”というポジティブなメッセージが印象的。

明るいメロディとコーラスが、作品全体のバランスを整えている。

4曲目:Paper Mache, Cabbages & Kings

幻想的でサイケデリックな要素を残す曲。

タイトルは“紙細工とキャベツと王様たち”――

ナンセンスな言葉遊びを通して、現実と幻想のあわいを描く。

ロビンの声が物語性を強め、まるで寓話を語るような世界観を作り出す。

5曲目:South Dakota Morning

穏やかなカントリー・タッチの楽曲で、

アメリカの広大な風景を思わせる叙情性が漂う。

“遠くの空の下で君を想う”という歌詞が心に残る。

Bee Geesの英国的叙情がアメリカン・ルーツに寄り添った好例だ。

6曲目:Song from a Vagrant

ロビンが歌う、哀愁の漂う短編のような楽曲。

“放浪者の歌”というタイトル通り、孤独と誇りを静かに語る。

バロック調のストリングスが印象的で、彼の文学的センスが光る一曲。

7曲目:The British Opera

タイトル通り、オペラ的な構成を持つ実験的楽曲。

壮大なオーケストレーションとユーモラスな展開が交錯し、

Bee Geesが依然としてアート志向を失っていないことを示している。

8曲目:Please Don’t Turn Out the Lights

モーリスの作曲による心温まるバラード。

“灯りを消さないで”というシンプルな願いが、切実で温かい。

彼のボーカルは穏やかで包容力があり、アルバムの柔らかな中盤を彩る。

9曲目:Sea of Smiling Faces

軽やかなリズムと明るいメロディが心地よい。

タイトル通り“微笑みの海”のように希望に満ちた曲で、

アルバムに一瞬の光を差し込むような存在だ。

10曲目:Bad Bad Dreams

ブルージーなコード進行と、サイケデリックな歌詞が異彩を放つ。

“悪い夢を見た”というフレーズに潜む不安が、

『Odessa』期の幻想性を思い起こさせる。

11曲目:You Know It’s for You

モーリスがリードを務める温かなフォーク・ポップ。

短い曲ながら、彼の優しい声が心に残る。

アルバムの“家族的な温度”を体現する小品。

12曲目:Alive

シングルとしてもリリースされた美しいバラード。

“生きている、それだけで君を想える”という歌詞が、静かな感動を呼ぶ。

バリーのボーカルが真っ直ぐに響き、

このアルバムを象徴する“生命の肯定”のメッセージを締めくくる。

4. 総評(約1500文字)

『To Whom It May Concern』は、Bee Gees中期の完成形ともいえるアルバムである。

彼らは『Odessa』で芸術的野心を、『Cucumber Castle』で内省性を、

『Trafalgar』で叙情と再生を示した。

その集大成として生まれたのが本作であり、

そこには“成熟したBee Gees”のすべてが詰まっている。

アルバム全体の構成は、緩やかな抒情性に満ちている。

オープニングの「Run to Me」は、兄弟のハーモニーの完璧な調和を示し、

“和解と希望”を象徴する。

その後も「We Lost the Road」「South Dakota Morning」など、

孤独や喪失をテーマにした楽曲が続くが、

いずれも“痛みの中の優しさ”を描くという点で統一されている。

サウンドの特徴としては、オーケストラとアコースティックの絶妙な融合が挙げられる。

ビル・シェパードによる弦楽アレンジは、

華美に陥らず、あくまでメロディと感情を支える役割を果たしている。

『Odessa』のような重厚さを保ちながらも、より流麗で親しみやすい。

この洗練こそ、Bee Geesが70年代以降のアダルト・コンテンポラリーへ進化していく前触れといえる。

また、三兄弟の個性のバランスが本作では極めて良い。

バリーはメロディメーカーとしての才能を発揮し、

ロビンは詩的で感情的な深みを加え、

モーリスは音楽的土台と人間的温かさを提供している。

それぞれが“無理に主張せず、調和の中で輝く”という理想的な状態にあるのだ。

歌詞面では、“誰かに宛てた手紙”というテーマが通底している。

それは、失恋相手かもしれないし、過去の自分、あるいはリスナー自身かもしれない。

「To Whom It May Concern」というタイトルが示すように、

この作品は“届くべき人に届けばいい”という静かな祈りを込めた音楽的メッセージなのだ。

商業的にも、「Run to Me」と「Alive」は世界各国でヒットを記録し、

Bee Geesがポップ・フィールドで再び確固たる地位を築くきっかけとなった。

それは同時に、数年後の『Main Course』(1975)でのディスコ時代への橋渡しでもあった。

総じて『To Whom It May Concern』は、“静かなる黄金期”を象徴するアルバムである。

ドラマティックではないが、深く美しい。

聴き込むほどに心の奥に染みる、

Bee Geesというグループの“感情の核心”を最もよく伝える作品なのだ。

5. おすすめアルバム(5枚)

- Trafalgar / Bee Gees (1971)

前作であり、『To Whom It May Concern』の叙情的世界を準備した重要作。 - Odessa / Bee Gees (1969)

彼らの芸術性の原点。『To Whom It May Concern』の荘厳な側面と響き合う。 - Mr. Natural / Bee Gees (1974)

アメリカン・ソウルやR&Bへの移行を示す橋渡し的作品。 - Carpenters / Horizon (1975)

同時代の叙情派ポップの代表作。美しいメロディと穏やかな悲しみが共通する。 - Bread / Guitar Man (1972)

70年代ソフトロックの名盤。Bee Geesの穏やかで繊細な表現と共振する。

6. 制作の裏側

『To Whom It May Concern』の制作は、ロンドンとアメリカを往復しながら行われた。

バリーとロビンの作曲セッションは極めてスムーズで、

モーリスは録音エンジニア的役割を果たしながらサウンドの質感を整えた。

当時のインタビューでバリーは「このアルバムは、僕たちが心を落ち着けて作った初めての作品」と語っており、

『Odessa』以来の緊張を経て、ようやく兄弟が完全な調和を取り戻した時期であったことがうかがえる。

7. 歌詞の深読みと文化的背景

1972年という時代は、世界的に“理想の終焉と癒しの始まり”を象徴する時期だった。

60年代の革命と夢が終わり、人々はより個人的で内面的な安らぎを求めるようになった。

『To Whom It May Concern』は、まさにその潮流を反映している。

愛と喪失、孤独と赦し――これらのテーマを通じて、

Bee Geesは“心の静かな時代”を描いたのである。

“誰かへ宛てた音楽の手紙”というこのアルバムの姿勢は、

同時代のキャロル・キング『Tapestry』(1971)やジェイムス・テイラーの作品群にも通じる。

しかし、Bee Geesはそこに独自のバロック的優雅さと英国的情緒を加え、

唯一無二の叙情世界を築き上げた。

8. ファンや評論家の反応

リリース当時、本作は批評家から「Bee Geesの最もバランスの取れた作品」と高く評価された。

特に「Run to Me」と「Alive」はラジオで大きく支持され、

アメリカでは“成熟したBee Geesの新時代の幕開け”と評された。

現在でもファンの間では、“隠れた傑作”として再評価が進んでおり、

『Odessa』『Trafalgar』と並んで“三部作的存在”として位置づけられている。

結論:

『To Whom It May Concern』は、Bee Geesが感情と芸術を完全に調和させたアルバムである。

過剰でも、退屈でもない――ただ、静かに心に寄り添う。

それはまるで、誰かに宛てて書かれた一通の手紙のように、

聴く人それぞれの記憶にそっと届く作品なのだ。

コメント