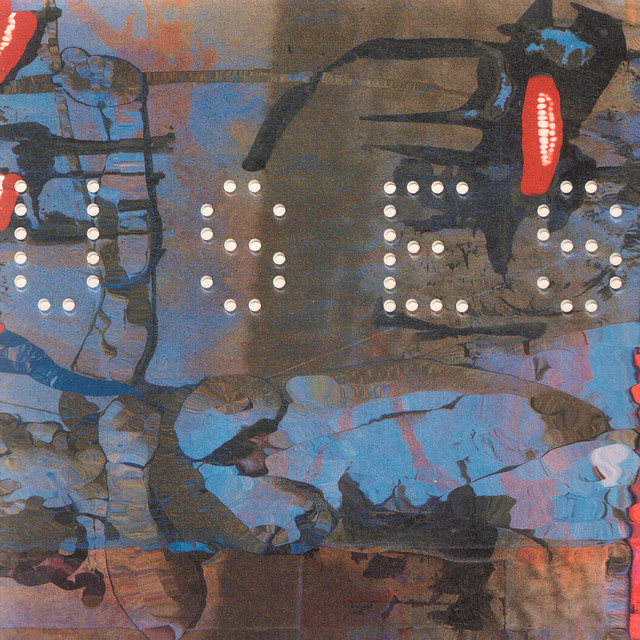

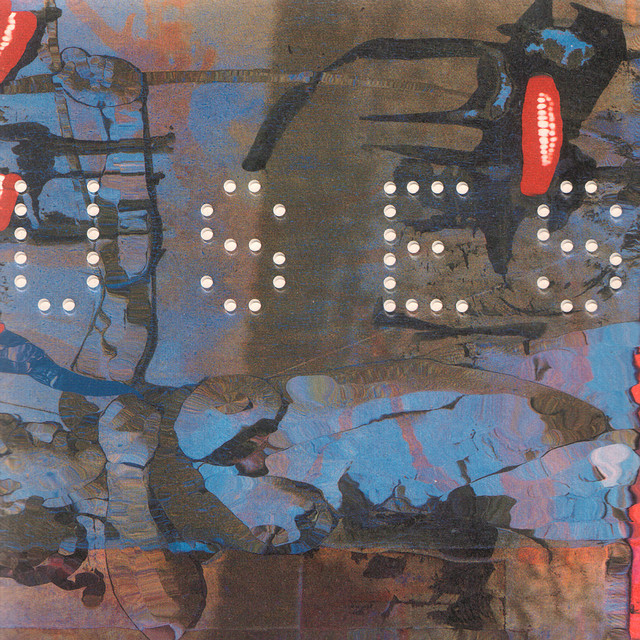

発売日: 1986年9月30日

ジャンル: オルタナティヴ・ロック、ポストパンク、アートロック

概要

『Throwing Muses』は、アメリカ・ロードアイランド州出身の4人組、Throwing Musesが1986年にリリースしたデビュー・フルアルバムであり、4ADレーベル史上初のアメリカ人バンド契約作としても知られる、ポストパンクと女性オルタナの“原点”を刻んだ重要作である。

中心人物クリスティン・ハーシュの激情的で予測不能なソングライティングと、ターニャ・ドネリー(後のBelly、The Breeders)の幻想的で柔らかなパートが絶妙に交差し、心の不安定さと詩的直観がむき出しのまま鳴らされている。

不協和音的ギター、突如変化する拍子やテンポ、感情の起伏をそのまま写したかのような歌詞――それらすべてが、“整えられていない音楽”として当時のUK中心のインディーシーンに鮮烈な衝撃を与えた。

このアルバムは、Pixies、PJ Harvey、Sleater-Kinneyなど、後続のオルタナティヴ勢に大きな影響を与えたエモーショナル・アートロックの草創期作品である。

全曲レビュー

1. Call Me

アルバムの冒頭を飾る、緊張感と鋭さに満ちたトラック。

コーラスの“call me, call me”の繰り返しが、切実さと執着の間を行き来する。

冷静と激情の交錯点に立つ、Throwing Musesらしさの原型。

2. Green

奇妙にうねるギターと語りかけるようなヴォーカル。

色=感情を象徴化する手法はこの時代のポストパンクならではであり、不安と欲望が交差する。

3. Hate My Way

バンドの代表曲のひとつで、静かな語りから一気に爆発する展開が印象的。

「私はこうあるしかない」という自己否定と自己確信が同居する名演であり、クリスティン・ハーシュの筆致の真骨頂。

4. Vicky’s Box

不協和音とワルツ調の構成が独特なムードを生む。

曲名は女性の身体や秘密に対するメタファーとも取れ、リスナーに解釈を委ねる構造になっている。

5. Rabbits Dying

不穏なミニマル・リフに乗せて、狂気と静寂が交互に現れる実験的な一曲。

歌詞の断片が動物的で生々しく、まるで悪夢を再生するかのような体験となる。

6. America (She Can’t Say No)

政治的かつ皮肉な視点を持った、アメリカ批評的トラック。

冷たさと怒りが共存するサウンドが印象的で、女性的な語りの中に社会全体への視線がにじむ。

7. Fear

静かな始まりから徐々に壊れていくような展開が不穏な一曲。

恐れとは何か、それに名前を与えることの意味を問いかけるような構造。

8. Stand Up

比較的タイトでパンキッシュな構成の楽曲。

精神的に立ち上がろうとする試みと、その不安定さが同時に鳴っている。

9. Soul Soldier

最長トラック。

インプロ的とも言える展開、伸び縮みするようなリズムが印象的で、バンドのライブ感がよく表れている。

“魂の兵士”というメタファーが、内なる闘争と精神の抵抗を表す。

10. Delicate Cutters

アルバムのラストは、悲痛で静謐な祈りのようなトラック。

“繊細な切断者”という象徴的なタイトルが、暴力と美しさを同時に孕むThrowing Musesの美学を象徴する。

総評

『Throwing Muses』は、“整わないこと”がそのまま芸術になる瞬間を封じ込めた、極めて先鋭的でありながら本能的な作品である。

ポストパンクの構造性とアートロックの自由さ、さらにクリスティン・ハーシュの情動的なリリシズムが絶妙に絡み合い、他のどのバンドにも似ていない存在感を確立している。

このアルバムを聴く体験は、まるで誰かの精神世界にいきなり入り込んでしまったような、不安定で親密な旅路である。

ターニャ・ドネリーの透明な声が加わることで、その感情はさらに重層的になり、冷静と狂気のあいだにある“人間”そのものをあぶり出す。

今聴いてもなお、新しく、そして少し怖い。

それこそが『Throwing Muses』が投げかけ続けている“神経の音”なのだ。

おすすめアルバム

- Pixies / Surfer Rosa

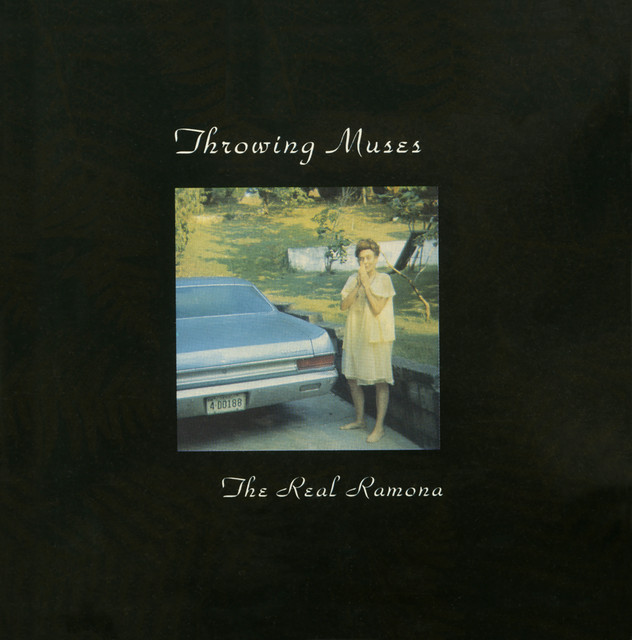

同じ4ADレーベル、ボストン出身の仲間。ダイナミクスと内面の不安が共通する。 - The Breeders / Pod

ターニャ・ドネリーが後に参加するバンド。Throwing Musesとの接点を感じる原型。 - PJ Harvey / Dry

女性の視点で内的感情をロックに落とし込んだ、緊張感あるデビュー作。 -

Sleater-Kinney / Dig Me Out

激情と知性が絡み合うフェミニズム・パンクの名盤。 -

Siouxsie and the Banshees / Kaleidoscope

女性ヴォーカル主導のポストパンクとして、サウンド構築力の面で影響を与えた作品。

歌詞の深読みと文化的背景

クリスティン・ハーシュの歌詞はしばしば、家族、身体、夢、神経症、そして痛みを扱う。

それは自己と他者の境界を揺らがせ、固定化された性や社会のイメージを脱構築する詩的装置でもある。

1986年当時、女性が自己の精神状態をこれほど露骨に、かつ芸術として提示するロック作品はほとんど存在しなかった。

このアルバムは、インディーロックにおける“女性の狂気”をポジティブに転換した先駆であり、現在もなお多くのアーティストにとっての参照点であり続けている。

コメント