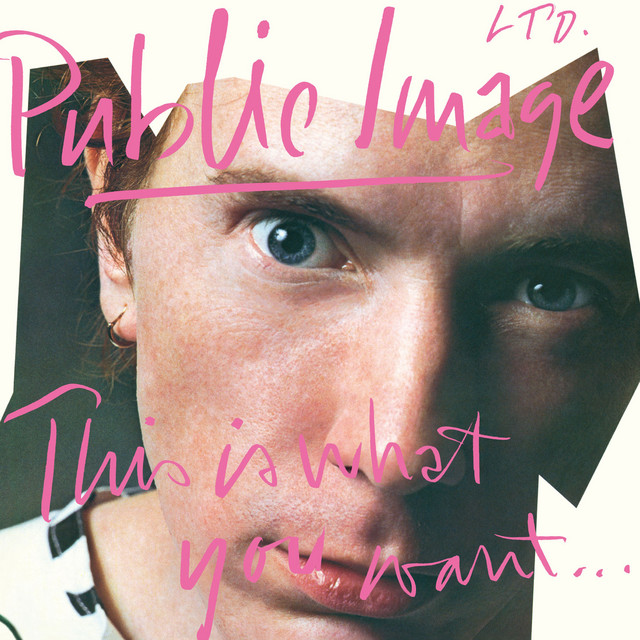

発売日: 1984年7月6日

ジャンル: ポストパンク、ニューウェイヴ、アート・ロック

概要

『This Is What You Want… This Is What You Get』は、Public Image Ltd.(PIL)が1984年に発表した4作目のスタジオ・アルバムであり、バンドの過渡期に制作された非常にユニークな作品である。

元々は、オリジナル・メンバーのキース・レヴィンとともに『Commercial Zone』という形で進められていた音源を、ライドン主導で録音し直したものであり、両作の内容は大部分が重複する。

この背景から、本作は「解体と再構築」「分裂と決意」の作品としても読み解くことができる。

音楽的には、初期PILのダブやインダストリアル的な要素は後退し、よりポップで構築的なニューウェイヴ寄りのサウンドへとシフト。

しかし、ジョン・ライドンのヴォーカルとリリックには相変わらず毒と冷笑、そして鋭い観察眼が宿っており、単なる商業的転向ではない複雑な層を持っている。

特に代表曲「This Is Not a Love Song」は、メジャー市場への皮肉を込めた曲として国際的にヒットし、皮肉にもPIL最大の商業的成功を収めた。

本作は、商業化の狭間で揺れながらも、自己のコントロールを失わないジョン・ライドンの“反・主流派としての苦闘”を体現したアルバムである。

全曲レビュー

1. Bad Life

ギターのリフとシンセによる緊張感のある導入から、ライドンの怒りが直線的に爆発するオープニング・ナンバー。

「これが俺の人生(Bad life)だ」と繰り返されるフレーズは、自己批判と時代批判の両義性を持つ。

シンプルな構成だが、切迫した勢いがある。

2. This Is Not a Love Song

PIL最大のヒットにして、最も皮肉な“アンチ・ラブソング”。

軽快なファンク・リズムと、反復されるタイトル・フレーズが強烈な印象を残す。

「これはラブソングじゃない」と繰り返しながら、それでもポップソングとして機能する構造が、ライドンのメタ批評的センスを象徴している。

3. Solitaire

より内省的なムードのナンバー。

“孤独な遊戯(Solitaire)”というタイトルに象徴されるように、社会との断絶や孤独、もしくは自閉的な快楽をテーマとしている。

ミニマルな構成が、詩的な陰影を際立たせている。

4. Tie Me to the Length of That

意味深なタイトルに込められた“制度に縛られた存在”というテーマが反映された、崩れた構成の実験的な一曲。

不安定なリズムと、語るようなヴォーカルが、夢遊病的な印象を生む。

楽曲というより音のスケッチ。

5. The Pardon

重たいビートと暗く沈んだムードが支配するトラック。

“赦し”という宗教的なモチーフが、実際には皮肉と怒りの表現として用いられている。

サビのリフレインには、不協和音的な美しさがある。

6. Where Are You?

喪失感と追憶がテーマの内省的な曲。

ライドンのヴォーカルは感情的というよりも淡々と、しかし痛々しいまでに真摯に響く。

電子音の処理が印象的で、アルバム中でも異色の美しさを湛えたナンバー。

7. 1981

タイトルの通り、バンド内の混乱や社会的混沌を象徴する“1981年”への眼差し。

ライドンのボーカルは語りとも叫びともつかない調子で、当時の状況を断片的に浮かび上がらせる。

リズムの不規則さと、ギターの硬質な響きが特徴。

8. The Order of Death

アルバムの締めくくりにして、PIL史上最も静かで恐ろしいトラックの一つ。

「This is what you want… this is what you get」というフレーズが延々と反復され、催眠的な状態に引き込まれる。

暴力、命令、服従といったテーマが音の“空白”を通じて語られる。

のちに映画『スナイパー』でも使用された、ピルの暗黒美を象徴する傑作。

総評

『This Is What You Want… This Is What You Get』は、Public Image Ltd.が音楽的にも組織的にも“崩壊”と“再定義”のはざまにいたことを如実に示す作品である。

サウンドはシンプルになり、リズムや構成も明瞭になったが、そこには商業的ポップソングとは異なる毒と距離感が確かに存在する。

ジョン・ライドンは、音楽業界の中で“商品化されるアーティスト”を演じることで、それを批評するという二重構造のパフォーマンスを実現した。

このアルバムは、そうした“脱構築的ポップ”の試みのひとつの到達点であり、同時に「Public Image」とは何かを再定義する問いかけでもあった。

PILの中でも地味な存在と見なされがちだが、よく聴けばこの作品は、ポストパンクからニューウェイヴへの橋渡しとして非常に重要な役割を果たしている。

それは、望んだもの(This is what you want)と、与えられたもの(This is what you get)のズレを抱えたまま、それでも前進する音楽である。

おすすめアルバム(5枚)

-

Talking Heads / Remain in Light

ファンクとポストパンク、メタ視点が融合した傑作。構造と批評性が共通。 -

Japan / Tin Drum

東洋音楽的要素とポストモダンな構成力。アート・ポップとしての接点。 -

David Byrne / Music for the Knee Plays

演劇的かつ脱構築的なポップ音楽。ライドンの方法論に近い。 -

Scritti Politti / Songs to Remember

ポップとアイロニーの融合。知的ポップの極北。 -

Magazine / Magic, Murder and the Weather

ポストパンク後期の沈静と再構築。メロディと不穏さのバランスが類似。

コメント