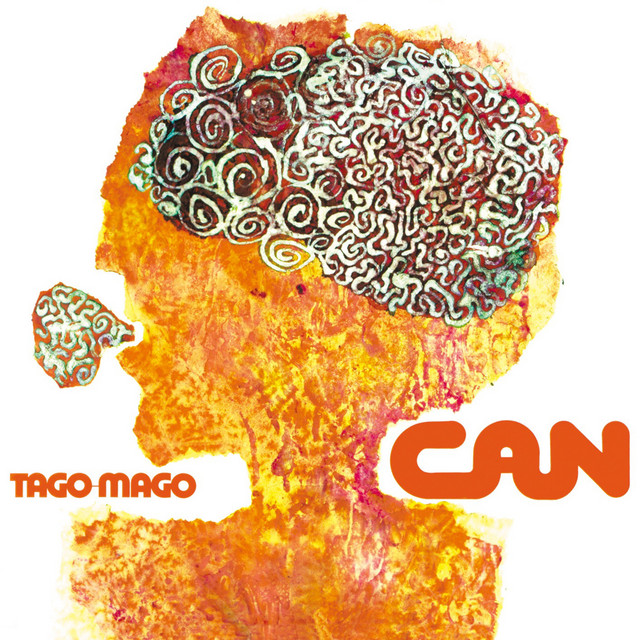

発売日: 1971年2月

ジャンル: クラウトロック、アヴァンギャルド、エクスペリメンタル・ロック

概要

『Tago Mago』は、Canが1971年に発表した2作目のスタジオ・アルバム(『Soundtracks』を含めれば3作目)であり、クラウトロックという枠を超え、20世紀後半のロック史において最も革新的で“異常な”音楽の一つとされる作品である。

ダブル・アルバムというフォーマット、7曲にわたる濃密な音響世界、そして反復と破壊が共存する音楽言語は、以後のインダストリアル、ポストパンク、テクノ、アンビエント、ヒップホップに至るまで多大な影響を及ぼしている。

本作でボーカルを担当するのは、前作『Soundtracks』から加入したダモ鈴木。

日本人でありながらドイツでバスキングしていた彼を、キーボーディストのイルミン・シュミットが街角でスカウトしたという逸話は、今や伝説として語られている。

彼のボーカルは「歌」ではなく「即興的な語り」「音としての声」に近く、Canのサウンドにおける人間的混沌を象徴している。

また、ベースのホルガー・シューカイは、編集=作曲という思想のもと、録音素材を“物理的に切り貼り”することによって、バンドをよりコラージュ的な存在へと変質させていく。

『Tago Mago』は、即興、反復、編集、ノイズ、沈黙、言語、儀式、そして“異物性”をテーマにした、ロックを解体/再構築する決定的な一手であり、音楽そのものの“異世界性”を提示する大いなる試みである。

全曲レビュー

1. Paperhouse

エレクトリック・ピアノと浮遊感あるギターで静かに始まり、徐々にカオスに突入するオープニング。

ダモの声が囁きから絶叫へと変貌していくプロセスは、Canの“精神的流動性”を象徴している。

2. Mushroom

スネアが刻むタイトなリズムと反復するリリック「I’m gonna get my Destruction」——終末感と戦慄に満ちた短編的傑作。

タイトルは核兵器の“きのこ雲”を暗示しているとも言われる。

3. Oh Yeah

冒頭で声が逆再生され、リスナーの知覚を攪乱する構造。

意味の喪失と再構成を示す音響的実験として、ポストモダン的な先見性を持つ。

グルーヴはジャズとファンクに通じつつも、Can独自の“揺れ”を纏っている。

4. Halleluwah

18分を超える本作のハイライト。

ヤキ・リーベツァイトのメトロノミックなドラムが全編を牽引し、ベース、ギター、エフェクトが有機的に変容し続ける。

ダモはもはや歌ってすらいない。これは“儀式”であり、反復の中に見出されるトランス状態である。

Canの“身体性”が最も明確に刻まれた楽曲。

5. Aumgn

22分超のドローン/ノイズ作品。

イルミン・シュミットの音響彫刻とホルガー・シューカイの編集魔術が炸裂する、いわば“ロックを拒否した”Canのもう一つの核。

中盤以降は時間と空間の感覚が希薄になり、リスナーは“音の深淵”に引きずり込まれる。

6. Peking O

Can史上最も不穏で異様なトラック。

ダモの即興スキャット、シンセの無秩序なうねり、ループと崩壊の連続。

ジャンルや構成を一切無視した“精神のミュージック・コンクレート”。まさに狂気の記録である。

7. Bring Me Coffee or Tea

美しくも奇妙なエンディング。

陰鬱なコード進行と控えめなヴォーカルが、アルバム全体の“異世界からの帰還”を象徴するように響く。

静かだが、不穏な余韻を残すクローザー。

総評

『Tago Mago』は、Canが持つ“あらゆる可能性”を極限まで押し広げた作品である。

そこには、楽曲の枠組みを崩すことへの快楽、反復によって生まれるトランス状態、編集によって音を彫刻する喜びがあふれている。

この作品におけるCanのアプローチは、単なる即興ではなく“設計されたカオス”であり、編集と演奏が対等に並ぶ制作手法は、後のヒップホップやエレクトロニカ、さらには現代アートの文脈においても先駆的であった。

特筆すべきは、ダモ鈴木という存在がもたらした“言語の解体”であり、彼の歌は意味ではなく音として存在し、楽器と化している。

それはまさに“言葉の自由”であり、ポップスが前提としていたメッセージ性を一度破壊してから再構築するという、極めてラディカルな表現である。

『Tago Mago』はロックの「外部」にある音楽でありながら、すべての音楽ジャンルの「内側」へとつながる入り口でもある。

それゆえ、これは単なる傑作ではなく、“ロック以後”の音楽にとっての不可避の地点なのである。

おすすめアルバム(5枚)

- Can – Ege Bamyasi (1972)

『Tago Mago』の混沌をコンパクトに洗練させた次作。より“ポップ”な実験性が魅力。 - Miles Davis – Bitches Brew (1970)

即興と編集が拮抗する、“ジャズのロック化”における金字塔。 - Aphex Twin – Selected Ambient Works Volume II (1994)

構造を捨てたアンビエントによる感覚の解放。『Aumgn』や『Peking O』の遠い親戚。 - Swans – Soundtracks for the Blind (1996)

時間、構造、声、テープ編集のすべてがCanを継承したモダン・クラシック。 - Public Image Ltd – Metal Box (1979)

ポストパンクとしてのCanの影響を色濃く受けた、“反・歌謡”のスタイル。

歌詞の深読みと文化的背景

『Tago Mago』は、歌詞やタイトルにおいて“意味”を拒絶し、むしろ曖昧さと多義性を宿すことで、言葉の存在そのものを揺るがせる。

たとえば「Mushroom」は核兵器の象徴としての“きのこ雲”を、「Halleluwah」は宗教的呪文のような語感を持ちながら、実体を曖昧にする。

この“意味の不在”は、戦後ドイツという国の“文化的空白”ともリンクしている。

Canのメンバーは、アメリカ文化の輸入品であったロックを“翻訳”せず、“破壊と再構築”という形で独自化した。

その背景には、ナチスの記憶と冷戦の不安という、歴史的トラウマの影も差している。

つまり『Tago Mago』は、ただの実験音楽ではない。

それは、“無から文化を再生する”という、戦後ドイツの前衛芸術全体に通じる思想的プロジェクトなのである。

コメント