イントロダクション

1990年代初頭の英国シーンで、轟音ギターとドライヴ感を両立させた異端児がいた。

オクスフォード出身のロック・バンド、Swervedriverである。

彼らはシューゲイズと形容されることも多いが、実際には米国ハイウェイを思わせる開放感と、サイケデリックな浮遊感を同時に響かせた。

本稿ではバンドの歩みと音楽性、各アルバムの変遷、代表曲の魅力をひもとき、彼らが残した“疾走する残響”を追体験していく。

バンドの背景と歴史

1989年、アダム・フランクリン(Vo/Gt)とジミー・ハーウッド(Gt)が中心となり結成。

当時の英国はマンチェスター・ムーヴメントの熱が残り、ロンドンではシューゲイズの胎動が始まっていた。

しかしSwervedriverは都市的な閉塞よりも“走り抜ける風景”を求め、ツインギターの重層的なノイズの奥にアメリカーナ的スケールを描いた。

1990年のデビューEP「Son of Mustang Ford」で一気に注目を集め、1991年に初アルバム『Raise』を発表。

その後『Mezcal Head』『Ejector Seat Reservation』『99th Dream』とリリースを重ねたが、レーベル移籍問題やグランジ後の潮目の変化に翻弄され、1999年に活動休止へと至る。

沈黙を破ったのは2015年。再結成後のアルバム『I Wasn’t Born to Lose You』で健在ぶりを示し、2019年『Future Ruins』では成熟と焦燥が同居するサウンドを鳴らした。

音楽スタイルと影響

巨大なファズとメロディックなコード進行を包み込むレイヤーは、My Bloody Valentineの“音壁”と並び称される。

ただしSwervedriverのコアにあるのは、高速道路を走るエンジン音のリズムであり、The StoogesやDinosaur Jr.から継承した“ラウドで躍動的なロック”だ。

ドロップDチューニングによる重低音リフ、ワーミングなフェイザー、逆位相の空間系エフェクトが混ざり合い、聴き手はノイズの海をサーフするような感覚に浸る。

歌詞には逃避行、夜のロードトリップ、崩れかけた都市の断片などが散りばめられ、音像と相まってシネマティックな幻影を結ぶ。

代表曲の解説

「Son of Mustang Ford」はバンドの美学を最初に結晶させた一曲である。

ドラムの連打とギターの疾走が始まった瞬間、リスナーは高速道路へ投げ出される。

「Duel」はポップなフックを備えながら、サビでエンジンが過給されるように音が膨張する。

「Never Lose That Feeling」は揺らぐコードの上をヴォーカルが淡く漂い、終盤でノイズの渦が夜空を裂く。

再結成後の「Setting Sun」は叙情的アルペジオと重厚リフを行き来し、“帰還”の昂揚と時間経過の切なさを同時に映し出す。

アルバムごとの進化

Raise (1991)

デビュー作にして、轟音とメロディが均衡する“暴走するドリームマシーン”。

ギターノイズは粗削りながら、横殴りの雨に似た瑞々しさがある。

Mezcal Head (1993)

音像が厚みを増し、リズム隊も粘度を上げた傑作。

タイトルの“メスカル”のごとく、甘く危うい酩酊とカクテルの刺激が共存する。

「Duel」はこの時期の代表曲で、轟音の中にポップなフックを挟む手腕が光る。

Ejector Seat Reservation (1995)

サイケデリアが色濃くなり、アコースティックや鍵盤の装飾で奥行きを獲得。

レーベル側のトラブルで十分なプロモーションを得られず“幻の名盤”とも称されるが、深度あるギター・アレンジはのちのポストロック勢にも影響を与えた。

99th Dream (1998)

前作をさらに洗練し、ブリットポップ終盤の空気も取り込んだ柔らかな手触り。

速度はやや落ちるが、夜明け前の静かなハイウェイを滑るような余韻がある。

I Wasn’t Born to Lose You (2015)

17年ぶりの復活作。

かつての轟音は丸みを帯びたが、残響の奥に温度を湛えたギターが旅の再開を告げる。

成熟した詩情と永続する衝動がハーモニーを生む。

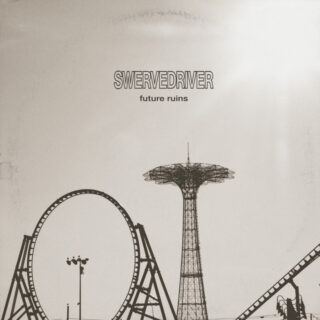

Future Ruins (2019)

荒廃した未来都市を歩くようなタイトル通り、重苦しいベースと透明なギターが対話する。

世界の不確かさを見つめつつも、バンドは前へ進む意志を鳴らし続ける。

影響を受けたアーティストと音楽

The StoogesやMC5が持つガソリン臭いロックンロール、Hüsker DüやSonic Youthのディストーション解放術。

そこにRideやLoopが開拓したヘヴィ・サイケの導線が重なり、Swervedriver独自の“走るノイズ”が誕生した。

影響を与えたアーティストと音楽

90年代末以降のオルタナ/ポストロック勢――Explosions in the SkyやCaspian――は、轟音の中で旋律を光らせる手法に影響を語る。

また現代シューゲイズ再興組のNothingやDIIVも、疾走とドリームネスを兼ねるモデルとしてSwervedriverを挙げる。

オリジナルエピソード・周辺トピック

・デビュー当時、ツアーバンで米国を横断する道中に書かれた草稿が後の『Mezcal Head』収録曲に発展したという逸話が残る。

・1993年、アダムとジミーはレコーディング後に音圧調整を誤り、マスター・テープが“溶けかけた”事故があったが、そのザラつきが逆に曲を象徴する質感となった。

・2017年の来日公演では、観客をステージ裏に招き入れサラウンドでノイズを浴びせる“360°アンコール”を敢行。体感型ライヴとして語り草になった。

まとめ

Swervedriverは“シューゲイズ”という枠に収まりきらない。

轟音の壁を突き破り、アスファルトを焦がすグルーヴで聴き手を走らせる。

彼らの音に触れるたび、夜のフロントガラスの向こうに無数の星が流れ込み、心は果てなき道路へと誘われるのだ。

もしあなたがまだ彼らのアルバムを一度も通して聴いていないなら、まずは『Mezcal Head』を手に取ってほしい。きっとエンジンがかかる瞬間の高揚と、深夜の空気が交ざる匂いを感じ取るはずだ。

そして再結成後の新譜まで辿れば、Swervedriverという旅は今も続いていることに気づくだろう。

音の砂塵を浴びながら、次のカーブへ――その先に広がる景色は、あなた自身の心象風景なのかもしれない。

コメント