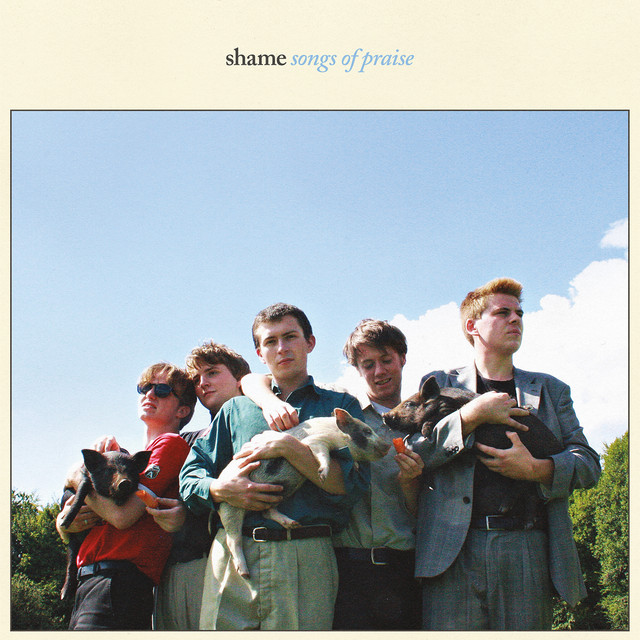

発売日: 2018年1月12日

ジャンル: ポストパンク、インディーロック

⸻

概要

『Songs of Praise』は、Shameが2018年に発表したデビュー・アルバムであり、現代ポストパンク・リバイバルの中核を担う作品として評価されている。

このアルバムは、ロンドン南部出身の若き5人組が、ポストパンクの伝統に90年代オルタナティブの鋭利さを重ね、攻撃的で不穏なエネルギーをぶつけた意欲作である。

バンドは10代から一緒に活動を始め、かの「Queens Head」というパブを拠点にライブ活動を重ねていた。

そのDIY精神と、どこか若気の至りのような激しさが、初作ながら骨太な統一感と圧倒的な熱量を生んでいる。

アルバムタイトルは、BBCの宗教音楽番組『Songs of Praise』からの皮肉的引用であり、音楽の中身はむしろ暴力的で、現代イギリス社会の鬱屈や怒りが剥き出しである。

Gang of FourやThe Fallといったポストパンク先駆者たちの影響を色濃く受けながらも、カタルシスを重視した曲構成、痛快なユーモア、そして社会への冷笑が交錯し、バンド独自のアイデンティティが立ち上がる。

Brexit後の閉塞感、若者のアイデンティティの危機、デジタル化の虚無。

こうした文脈を背景に、Shameは「怒り」の感情を生き生きとしたサウンドに昇華してみせた。

⸻

全曲レビュー

1. Dust on Trial

重厚なギターとカオスな構成で幕を開ける本作の序章。

宗教や制度に対する諷刺を孕んだ歌詞は、すでにバンドの姿勢を明確に提示している。

「裁かれる側と裁く側」という構造への不信感が叫ばれる。

2. Concrete

反復されるフレーズ「And the weight is concrete」が印象的。

愛と退屈、期待と幻滅という二項対立を軽妙かつ鋭利に描く。

トーキングスタイルのボーカルとリズムの突進性がクセになる。

3. One Rizla

アルバムの中で最もポップでキャッチーな楽曲。

「I’m not much to look at, I ain’t much to hear」という自己否定的な一節が逆に開き直りとして響き、アンセム的な力を持つ。

思春期的な不安と開き直りが同居する、象徴的な1曲。

4. The Lick

パフォーマンス重視のバンドの性質がよく現れた挑発的な曲。

ミッドテンポの反復に乗せて、現代社会の「無意味さ」に対する苛立ちが浮かび上がる。

言葉遊びと皮肉に満ちた歌詞は、The Fall的でもある。

5. Tasteless

刹那的でノイジーなギターが引っ掻くように走るナンバー。

「自己表現は無意味か?」という命題を問うような構成で、若者の自己喪失感が色濃い。

短くも強烈なインパクトを残す。

6. Donk

ノイジーなインストゥルメンタルに近い構成で、実験的な一面を見せる。

歪んだサウンドが狂騒的なカオスを生み、アルバムの中盤で一種の錯乱を演出する。

7. Gold Hole

暴力的なビートと挑発的な歌詞が衝突する楽曲。

快楽と退廃、ナルシシズムと他者軽視といったテーマが混在する。

冷笑的な視線と挑発的な語り口が、Shameの本質を示している。

8. Friction

躁的なリズムとシャウトが織りなす爆発的なエネルギー。

社会と自分との摩擦=frictionをテーマに据え、他者との衝突の必然性を肯定するかのような構成である。

9. Lampoon

ギターのうねりとメランコリックなメロディが交錯する中編的ナンバー。

憂鬱さと怒りのグラデーションを描くアレンジが美しく、バンドの表現力を感じさせる。

10. Angie

ラストトラックにして最も内省的。

個人の痛みや喪失感が、怒りではなく静かな諦念として描かれる。

荒々しかったアルバムの流れに一瞬の静寂を与える、エモーショナルな幕引きである。

⸻

総評

『Songs of Praise』は、ポストパンクの語法を引き継ぎながら、それを現代の社会と個人のフラストレーションに接続することで、新しい命を吹き込んだ作品である。

荒削りで衝動的なエネルギーは、ロックの原初的な魅力を思い起こさせるが、それだけで終わらない知性と構成力が見て取れる。

楽曲は短く切れ味がよく、どのトラックにも無駄がない。

しかしその中で、怒りと諷刺、虚無と希望、対立と調和といった二項対立が常にせめぎ合い、聴く者を揺さぶる。

ボーカルのCharlie Steenは、若さと疲弊、傲慢と無力感を同時に体現する存在として、アルバムの重心を担っている。

バンド全体が1つの塊のようにうねる演奏もまた、感情の爆発を支えているのだ。

2010年代後半のUKインディーシーンは多くのポストパンク・リバイバルバンドを輩出したが、その中でもShameは、鋭利なリリシズムと熱量の高さで頭ひとつ抜けていた。

その理由をこのアルバムは如実に示している。

政治や社会への不信、アイデンティティへの問い、愛と不安と諦念。

それらを「ポップ」とは真逆の方法で叫ぶ彼らの音楽は、まさに時代の傷そのもののようにも思える。

耳をつんざくようでいて、どこか切実な美しさを感じさせるこのアルバムは、2010年代のロックを語る上で欠かせない1枚なのだ。

⸻

おすすめアルバム(5枚)

- IDLES『Brutalism』

社会的怒りと暴力的ビートが交錯するUKパンクの現代形。 - Fontaines D.C.『Dogrel』

ダブリン発、文学的リリシズムとポストパンクの新たな融合。 - The Fall『This Nation’s Saving Grace』

皮肉と実験性を併せ持つポストパンクの礎とも言える一枚。 - Savages『Silence Yourself』

ミニマルでタイトな構成と女性的怒りの表出が魅力。 - Protomartyr『Relatives in Descent』

アメリカ版Shameとも言える知的ポストパンクの傑作。

⸻

8. ファンや評論家の反応

『Songs of Praise』は、イギリスの音楽メディアを中心に高い評価を受け、特にそのライブパフォーマンスの再現性や一貫したトーンが称賛された。

NMEやThe Guardian、Pitchforkなど主要メディアは、本作を「若者の怒りを正当に音楽化したアルバム」として位置付けており、デビュー作としては異例の注目度を獲得した。

日本国内でも、ポストパンク系リスナーの間で静かな熱狂が広がっており、特に「One Rizla」はSNS上でもアイコニックな楽曲として語り継がれている。

ライブハウスの熱気をそのまま封じ込めたようなサウンドは、ライブバンド全盛の今の時代において、再評価が進む可能性が高い作品である。

コメント