1. 歌詞の概要

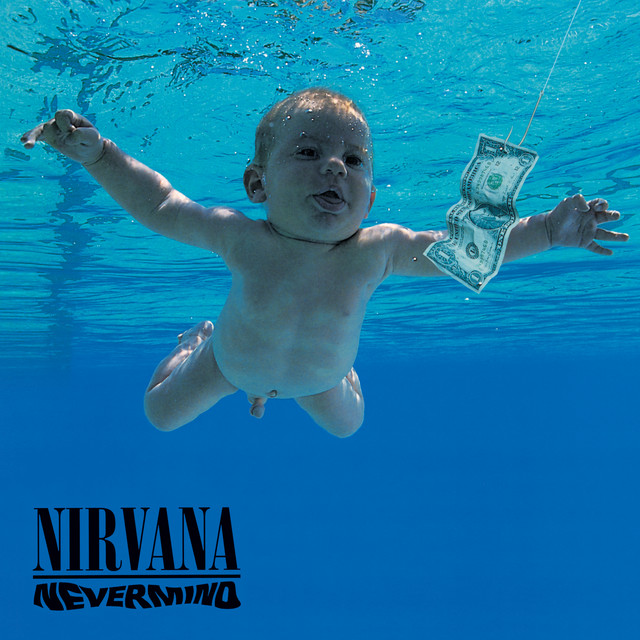

「Something in the Way」は、Nirvanaの代表作『Nevermind』(1991年)に収録された最終曲であり、アルバム全体を締めくくると同時に、バンドの中心人物であるカート・コバーンの内面を最も静かに、しかし深く描き出した1曲である。

この楽曲は、タイトルのとおり「何かが邪魔をしている」という感覚を軸に展開される。だが、それは恋愛や日常的な“障害”ではない。この「何か」は、もっと深く、もっと曖昧で、カート自身すら明確に語ることができなかった“精神的な壁”や“社会と自分を隔てる膜”であるように感じられる。

歌詞は非常に簡素で、数行を淡々と繰り返すのみだが、その言葉の裏には「人間としての居場所が見つからない」「誰からも理解されない」という絶望が横たわっている。「橋の下に住んでいた」という比喩的な描写は、社会の周縁で生きること、無力さ、あるいは“生きている感覚がない”という実存的な空虚を象徴している。

この曲は、“怒り”の代わりに“沈黙”を選び、“叫び”の代わりに“ささやき”を選んだNirvanaのもう一つの顔であり、ロックというジャンルの表現の幅広さと深さを改めて感じさせる作品である。

2. 歌詞のバックグラウンド

「Something in the Way」は、カート・コバーンの幼少期や10代の頃の体験に着想を得たとされている。本人は「実際にホームレスだった時期はない」と語っているが、「家にいても家にいないような感覚」「家族から見捨てられたような孤立感」をずっと抱えていたという。その内面の孤独と、“見えない壁”が楽曲全体を覆っている。

この曲の録音は、通常のスタジオ・セッションではうまくいかず、結果的にカートがソファに座ってアコースティック・ギターをつま弾きながら、マイク一本で録音したという逸話が残っている。プロデューサーのブッチ・ヴィグはこの“緊張感”をそのまま生かすことを決断し、最小限のオーバーダビングとチェロの追加のみで完成された。

その“無加工”な空気感こそが、楽曲の大きな魅力となっている。音の隙間、ささやき声、指が弦を擦る音――それらすべてが「何かが遮っている世界」の質感を形づくっているのだ。

3. 歌詞の抜粋と和訳

“Underneath the bridge

The tarp has sprung a leak

And the animals I’ve trapped

Have all become my pets”

橋の下には僕がいて

防水シートには穴が開いてる

捕まえた動物たちは

今では僕のペットさ“And I’m living off of grass

And the drippings from the ceiling

It’s okay to eat fish

‘Cause they don’t have any feelings”

僕は草を食べて生きてる

天井から垂れてくる水も飲んでる

魚なら食べてもいい

だってやつらは感情なんて持ってないから“Something in the way, mmm

Something in the way, yeah, mmm”

何かが邪魔をしてる

何かが、そこにあるんだ

引用元:Genius Lyrics – Something in the Way

ここに描かれるのは、具体的な“現実”というよりも、“精神の風景”である。外部から隔てられた場所にひとりで生きる男。その世界には希望も絶望もなく、ただ淡々とした“存在だけの時間”が流れている。

4. 歌詞の考察

「Something in the Way」は、カート・コバーンが感じていた“この世界との不適合感”を、極限まで削ぎ落とした言葉とメロディで描いた曲である。暴力的でも、攻撃的でもなく、ただ“そこに在る”ことの重さと空虚さを、カートは声とギターで表現した。

「魚は感情を持っていないから食べていい」という一節は、表面的にはユーモラスにすら見えるが、深読みすれば「感じない者になりたい」「痛みを持たない存在に近づきたい」というカート自身の希求が透けて見える。人間であることの辛さをどうにかして逃れたいという“微細な抵抗”が、そこには込められているのかもしれない。

「Something in the Way」というフレーズは、何かが邪魔をしているというよりも、「自分と世界のあいだに何かがある」「他人とつながれない」ことへの深い無力感や諦念の響きがある。これは個人的なトラウマだけでなく、90年代の多くの若者たちが感じていた“社会への無関心・疎外感”を象徴していたのだろう。

そしてその“壁”は、今を生きる私たちにとっても、どこか普遍的な感覚として存在している。SNSでつながっているのに孤独、情報に溢れているのに何も感じられない。そんな感覚にも、この曲は静かに寄り添ってくる。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Hurt by Nine Inch Nails / Johnny Cash

魂の痛みを極限まで削ぎ落とした静かな楽曲。自己破壊と存在の空虚さという点で強く響き合う。 - Motion Picture Soundtrack by Radiohead

アルバム『Kid A』のラストを飾る1曲で、絶望の中にわずかな救いを感じさせる構成が共通している。 - Into Dust by Mazzy Star

声のかすれ、ミニマルな構成、そして崩れ落ちるような静けさが「Something in the Way」と通じる。 - Pink Moon by Nick Drake

孤独な声とギターだけで綴られる“存在の詩”。1970年代のカート・コバーン的な先駆ともいえる。

6. 静寂の中に埋め込まれた、“何か”の正体

「Something in the Way」は、カート・コバーンという表現者の最も繊細で、最も壊れやすい部分がそのまま刻み込まれたような楽曲である。怒りや暴力で叫ぶのではなく、ただ声を落とし、言葉を絞り、音を止めることで、“人間の深淵”を静かに覗き込んでいる。

この曲は、私たちのなかにもある“言葉にならない違和感”や“世界との距離感”をすくい上げ、名前を与えないまま、ただそこに在ることを肯定してくれる。その優しさは、残酷なほどに美しい。

そして最後に、「Something in the Way」とは結局何だったのか? それはカート自身にも分からなかったのかもしれない。だが、だからこそ私たちはこの曲を聴くたびに、それぞれの“何か”を見つけてしまうのだ。音楽は答えではなく、問いそのものになり得る。その静かな問いかけこそが、この曲を永遠の存在にしている。

コメント