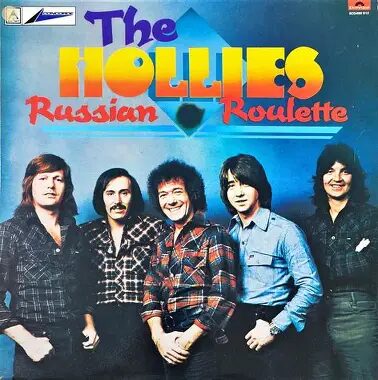

発売日: 1976年12月

ジャンル: ソフト・ロック、ブルー・アイド・ソウル、AOR、ポップ・ロック

『Russian Roulette』は、The Holliesが1976年に発表した17作目のスタジオ・アルバムであり、同年初頭にリリースされた『Write On』と対をなす“ツイン・アルバム”的存在である。

同年わずか数か月の間に2枚のアルバムを完成させたという事実だけでも驚きだが、両作は明確に異なる性格を持っている。

『Write On』が内省的でソウルフルな“成熟のアルバム”だったのに対し、『Russian Roulette』はよりポップで都会的なサウンドを志向し、当時のAORやディスコの潮流にもさりげなく呼応している。

1970年代半ばのThe Holliesは、時代の変化を静かに吸収しながらも、自分たちらしいハーモニーを手放さなかった。

アラン・クラーク、トニー・ヒックス、テリー・シルヴェスターという黄金の三声体制が完全に安定し、そこにリズム・セクションのアラン・コーツとボビー・エリオットが加わることで、バンドとしての呼吸が再び整った。

『Russian Roulette』は、そんな円熟期のバンドが70年代の空気をまといながら“軽やかに楽しむ音楽”を形にした作品である。

全曲レビュー

1曲目:Wiggle That Wotsit

アルバム冒頭を飾るのは、当時のダンス・ミュージックに呼応するファンキーなリズムナンバー。

ディスコ的なベースラインとコーラスの掛け合いが軽妙で、The Holliesとしては異例の“ダンス・ポップ”を展開している。

一部のファンからは驚きをもって迎えられたが、この曲には“時代を楽しむ余裕”がある。

英国の老舗バンドが70年代の新しい波に柔軟に応じた証拠だ。

2曲目:Daddy Don’t Mind

ソウル・ポップ風の穏やかなラブソング。

軽快なホーン・アレンジが心地よく、アラン・クラークのヴォーカルが柔らかく響く。

“君の生き方を誰も止められない”というテーマには、当時の自由な恋愛観が反映されている。

アメリカ市場を意識した洗練されたサウンドだ。

3曲目:Russian Roulette

タイトル曲にして、アルバムの精神的中心。

緊張感のあるコード進行と、内省的なリリックが印象的。

“運命と向き合うロシアン・ルーレット”というメタファーが、人生の選択や危うさを象徴している。

70年代のThe Holliesらしい大人の視点が貫かれた一曲である。

4曲目:Draggin’ My Heels

グルーヴィーなベースとパーカッションが印象的なR&B寄りの楽曲。

ミディアム・テンポで展開されるメロウなサウンドが、当時のAOR潮流と共鳴する。

「疲れても前に進む」というメッセージが、成熟したバンドの等身大の姿を映す。

5曲目:Louise

美しいバラードで、アルバム中でも最も叙情的な瞬間。

アラン・クラークのヴォーカルが切なく、トニー・ヒックスのギターが静かに支える。

恋の喪失を描きながらも、感情を抑えた表現が深い余韻を残す。

『Confessions of the Mind』以来のThe Holliesらしいメランコリックな名曲だ。

6曲目:48 Hour Parole

ブルース調のリズムとロック的なギターが交錯する異色の楽曲。

“48時間の仮釈放”というタイトルが示すように、自由への一瞬の逃避を描いたドラマチックな内容。

バンドの演奏力が際立ち、ライブ向けの迫力を感じさせる。

7曲目:Thanks for the Memory

軽やかなポップ・チューン。

タイトルは“思い出に感謝を”という意味で、過去の恋や友情に対するノスタルジーを穏やかに表現している。

テリー・シルヴェスターのコーラスが柔らかく包み込むように響く。

8曲目:My Love

アコースティックとエレクトリックが美しく調和したラブソング。

70年代中期のHolliesらしい温かみのあるメロディで、聴くほどに染み入る。

ヴォーカルのブレンドが絶妙で、3声の調和がこのアルバムの頂点を迎える。

9曲目:Be With You

アルバムを締めくくるスムースなソウル・ナンバー。

穏やかなテンポとグルーヴ感の中に、“ありのままの愛”というテーマがにじむ。

最後まで派手さはないが、深い安堵を残して幕を閉じる。

総評(約1200字)

『Russian Roulette』は、The Holliesが1970年代の終盤において、自らの存在意義を静かに再確認したアルバムである。

彼らはこの時期、既に“ヒット・メーカー”としての立場を超え、成熟したソングライター集団としての円熟を見せていた。

ここでの音楽は、若さの爆発ではなく、経験から生まれる“軽やかな深み”に満ちている。

『Write On』で確立されたソウルフルなアプローチを受け継ぎながら、本作ではさらにポップでリズミカルな面が強調され、聴きやすさと洗練の両立を実現している。

“ロシアン・ルーレット”というタイトルには、時代の不安定さと、そこに挑む意志が重ねられている。

1976年という年は、パンク・ムーブメントが台頭し、旧世代のバンドにとって試練の時期でもあった。

そんな中でThe Holliesは、時代の流行を無理に追うことなく、むしろ自分たちのフィールドを拡張する方向で応えた。

「Wiggle That Wotsit」や「Draggin’ My Heels」のように、ディスコやR&B的要素をさりげなく取り入れる姿勢は、バンドが決して“懐古”に甘んじていなかった証拠である。

ヴォーカル面では、アラン・クラークの渋みを増した声が中心に据えられ、トニー・ヒックスとテリー・シルヴェスターのハーモニーがその周囲を繊細に支える。

この三人の声のブレンドこそ、The Holliesの核であり、1970年代後半の彼らが他のベテラン勢と一線を画していた理由でもある。

また、ボビー・エリオットのドラムが全体に張りを与え、グルーヴの滑らかさがバンド・サウンドを近代的に保っている。

『Russian Roulette』は、派手なヒットを狙う作品ではない。

しかし、円熟したアーティストが“今の自分たちの音”を誠実に鳴らしたとき、そこに生まれる静かな充実感――それが本作の最大の魅力である。

60年代のポップ・アイコンだったThe Holliesが、70年代の終盤に辿り着いた“音楽的安定”と“軽やかな自由”。

そのバランスの美しさこそ、このアルバムが今も聴く者に温かい余韻を残す理由なのだ。

おすすめアルバム(関連・比較作品)

- Write On / The Hollies (1976)

同年発表の姉妹作。より内省的でソウルフルなHollies像を描く。 - A New World Record / Electric Light Orchestra (1976)

同時期の英国バンドによるポップ・ロック成熟形。 - Silk Degrees / Boz Scaggs (1976)

AORとソウルの融合という点で本作と共鳴する。 - Hearts / America (1975)

同時代のソフト・ロック的洗練の好例。 - Minute by Minute / The Doobie Brothers (1978)

“黒さ”と“メロディアスさ”の共存という文脈で比較できる。

コメント