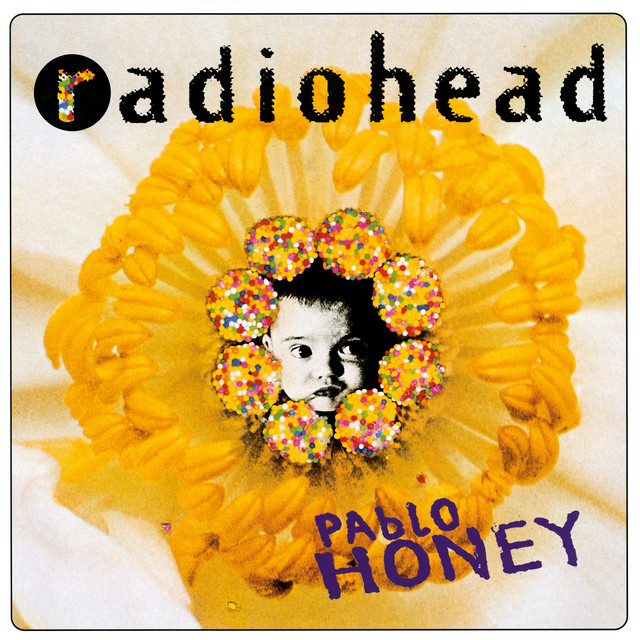

発売日: 1993年2月22日

ジャンル: オルタナティヴ・ロック、グランジ、ポスト・ブリットポップ

“迷える時代”の叫び——Radioheadが最初に放った、未成熟ゆえのリアル

1993年、RadioheadはデビューアルバムPablo HoneyでUKロック・シーンに登場した。

のちに実験性と芸術性を極めることになる彼らだが、この時点ではグランジやブリットポップの影響を色濃く受けた“時代の産物”としての側面が強い。

アルバム名はアメリカのコメディ番組『The Jerky Boys』のスケッチに由来し、内容的にもまだ“外の世界”よりも“内なる衝動”にフォーカスした直情的な作風となっている。

ここにはまだ『OK Computer』や『Kid A』に見られるような構築性や哲学性は存在しない。

しかしそれゆえに、Pablo Honeyには等身大の不安、焦燥、孤立感がむき出しのままパッケージされている。

このアルバムは、「後のRadiohead」を知る者にとっては稚拙に感じられるかもしれないが、まさに“彼らがどこから始まったか”を知る手がかりとして重要な作品なのである。

全曲レビュー:

1. You

エッジの効いたギターとトム・ヨークの焦燥に満ちたヴォーカルがぶつかり合う、爆発的なオープニング。

自己肯定と自己否定のあいだを揺れる言葉が印象的。

2. Creep

本作最大のヒット曲にして、バンドの代名詞的存在。

「自分は場違いだ」と歌うこの曲は、90年代の若者の疎外感を象徴するアンセムとなった。

トム・ヨークの“傷だらけの声”とノイズギターの落差が心をえぐる。

3. How Do You?

短くてパンキッシュなテンションの曲。

挑発的な問いかけが、若さゆえの攻撃性を感じさせる。

4. Stop Whispering

グランジ的なうねりと静かなメロディが混在する。

「ささやくのはやめて、大声で言え」と訴えるその言葉は、沈黙と同調圧力への反抗と受け取れる。

5. Thinking About You

アコースティックで小品的なトラック。

青春の焦燥と未練を歌った、シンプルだが胸に刺さるラブソング。

6. Anyone Can Play Guitar

ロックスター志望の幻想と皮肉を描いたナンバー。

「誰だってギターは弾ける。でも空を飛べるか?」というリフレインに、夢と現実の距離が滲む。

7. Ripcord

不穏なギターリフとスピード感が光る中盤のアクセント。

“パラシュートの引き紐(リップコード)”という言葉が暗示するのは、逃避か救済か。

8. Vegetable

「僕は野菜じゃない」という表現が、社会の無関心や同一化への抵抗を象徴する。

音像は重く、歪んだギターが無力感を塗り込めていく。

9. Prove Yourself

「自分を証明しろ」というタイトル通り、承認欲求と自己否定が交錯する。

トムの歌声には、弱さと怒りが同居している。

10. I Can’t

繊細で陰鬱なバラード。

“できない”という言葉を反復することで、諦めと感情の麻痺を音にしている。

11. Lurgee

ややスラッカーロック的な揺らぎを持つナンバー。

“病み上がり”というような感覚が漂う、不思議な浮遊感。

12. Blow Out

アルバムのクロージングを飾るにふさわしい、静から爆発へと至る構成。

ポストロック的とも言えるダイナミズムは、のちの進化を予感させる萌芽ともいえる。

総評:

Pablo Honeyは、Radioheadの“未完成”な出発点である。

ここにあるのは洗練や技巧ではなく、むしろ若さゆえの粗削りな表現と、それゆえのリアルな感情のほとばしりだ。

1990年代初頭のUKロック、そしてグランジの影響を受けながらも、どこかそれらと交わりきれない“ずれ”こそが、のちの進化への予兆だったのかもしれない。

このアルバムを聴くということは、彼らが“普通のロックバンド”から“時代を変える存在”へと変貌する、その第一歩を目撃することにほかならない。

おすすめアルバム:

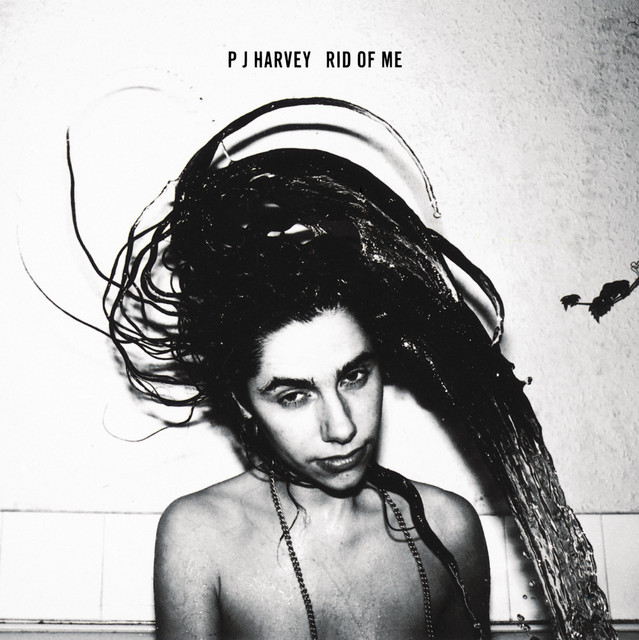

-

Nirvana / In Utero

疎外感と怒りが剥き出しになったグランジの金字塔。 -

The Bends / Radiohead

Pablo Honeyの延長線上にあるが、より深い感情と音の成熟が見られる2ndアルバム。 -

Placebo / Placebo

孤独と性的曖昧さをポップとグランジで描いたデビュー作。 -

Manic Street Preachers / The Holy Bible

10代の怒りと社会への違和感が詰まった鋭利な詩的表現。 -

Smashing Pumpkins / Siamese Dream

夢と破壊、甘美と暴力が交差する90年代のギターロック名盤。

コメント