発売日: 2010年

ジャンル: ラテン・ポップ、カンシオーン、アダルト・コンテンポラリー

概要

『Orígenes(起源)』は、Albert Hammondが2010年にリリースしたスペイン語アルバムであり、そのタイトルの通り、彼の音楽的ルーツ――ラテン世界への原点回帰をテーマとした意欲作である。

英語圏での成功により「アメリカン・ポップスの語り部」として知られるHammondだが、彼は英領ジブラルタル出身で、スペイン語も母語のひとつとして育っている。

本作では、自らが過去に書き下ろした名曲をスペイン語で再構築するとともに、スペインや中南米のポップスシーンにおける伝統的な歌唱スタイルやアレンジを織り交ぜ、アルバート・ハモンド“ラテン圏の顔”を前面に押し出す構成となっている。

アルバム全体を貫くのは、“愛、郷愁、人生の旅”といった普遍的テーマへのラテン的アプローチ。

それは単なる言語の置き換えにとどまらず、Hammondの音楽的アイデンティティを多層的に再発見するプロジェクトとして成立している。

全曲レビュー(抜粋)

1. Échame a mí la culpa

ラテンのクラシック曲を情熱的にカバー。

「全部私のせいにしていいよ」というリリックは、Hammondの温かなヴォーカルによってより穏やかで許しに満ちた印象に変化している。

2. Cuarenta y veinte(40 y 20)

原曲はJosé Joséで知られる名バラード。

年の差恋愛をテーマにした曲を、Hammondは憂いを含んだ語り口で歌い、感情の複雑さを丁寧に表現する。

3. Ansiedad

不安と愛の葛藤を歌ったボレロ風バラード。

ラテン音楽特有の“溜め”を効かせた演奏と、Hammondの囁くような声が印象的。

心の奥をそっと揺らす一曲。

4. La carretera

Julio Iglesiasのヒット曲をカバー。

旅と別れを描いたリリックが、Hammondのロードソングの感覚とも共鳴し、まるで“自作”のように馴染んでいる。

5. Te extraño

愛する人への思慕を描いたナンバー。

“恋しい”というスペイン語の響きに、Albert Hammondの声が溶け込むことで、情熱と寂寥が同時に感じられる。

6. Gracias a la vida

チリの伝説的シンガーVioleta Parraの名曲をカバー。

「人生にありがとう」と歌うこの曲は、本作のテーマそのもの。

Hammondがラテン文化に敬意を表し、音楽への感謝を込めた真摯な演奏。

総評

『Orígenes』は、Albert Hammondが**“英語という鎧”を脱ぎ捨て、自身の根源へと戻っていく旅**を描いたアルバムである。

この作品において彼は、ただのシンガーソングライターではなく、**言語と文化を超えて“心を語る人”**としての本質をさらけ出している。

スペイン語という言語がもたらす音の抑揚やリズムは、Hammondの音楽に新たな肌触りを与えており、その歌声はより親密に、そして情熱的にリスナーに語りかけてくる。

ラテンアメリカやスペインのリスナーにとっては、“ようこそ、あなたの言葉で”と呼びかけられているような親しみがあり、英語圏のファンにとっては、Hammondの多面的なアーティスト像を知る入り口となる。

これは、過去の栄光を再解釈するのではなく、“今のHammondが何者であるか”を問うアルバムなのだ。

おすすめアルバム(5枚)

- 『Romances』 / Luis Miguel(1991)

ラテン・バラードの極致。美しいストリングスと情熱的歌唱が『Orígenes』と響き合う。 - 『Julio』 / Julio Iglesias(1983)

クラシカルなラテン・ポップとしての完成度が高く、Hammondのカバーとの接点が深い。 - 『Gracias a la vida』 / Mercedes Sosa(1971)

タイトル曲のオリジナル精神に触れるために最適な名作。 - 『Vuelve』 / Ricky Martin(1998)

90年代以降のラテン・ポップの感性と、Hammondの作家的スピリットが交差する。 - 『La Carretera』 / Julio Iglesias(1995)

本作でカバーされた原曲収録アルバム。詩情と哀愁の世界観を共有。

ビジュアルとアートワーク

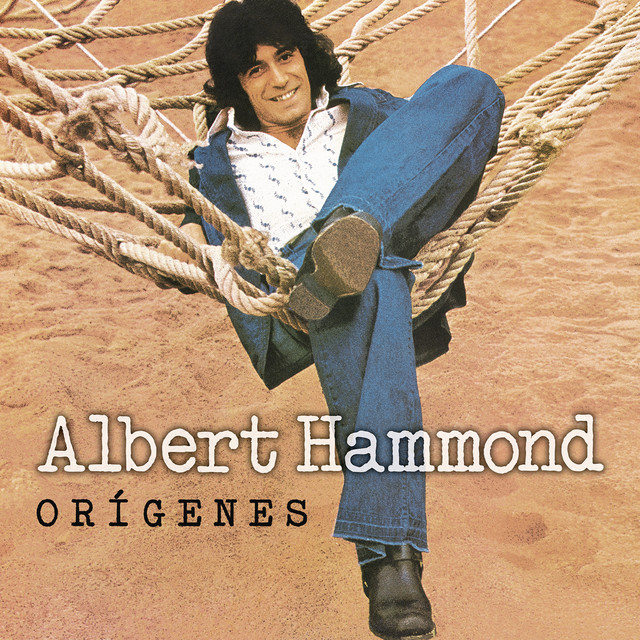

ジャケットには、穏やかな表情でこちらを見つめるAlbert Hammondの姿と、アンダルシアの陽光を思わせる暖色系の色調が配置されている。

そこには、過去への懐古ではなく、**“故郷を再発見し、未来へ歩き出す男のまなざし”**が映っている。

『Orígenes』は、ルーツに戻ることが終わりではなく、“再創造”の始まりであることを教えてくれる。

そしてそれは、Albert Hammondの音楽が、国境を越えて心をつなぐ普遍の言葉であるという証でもある。

コメント