1. 歌詞の概要

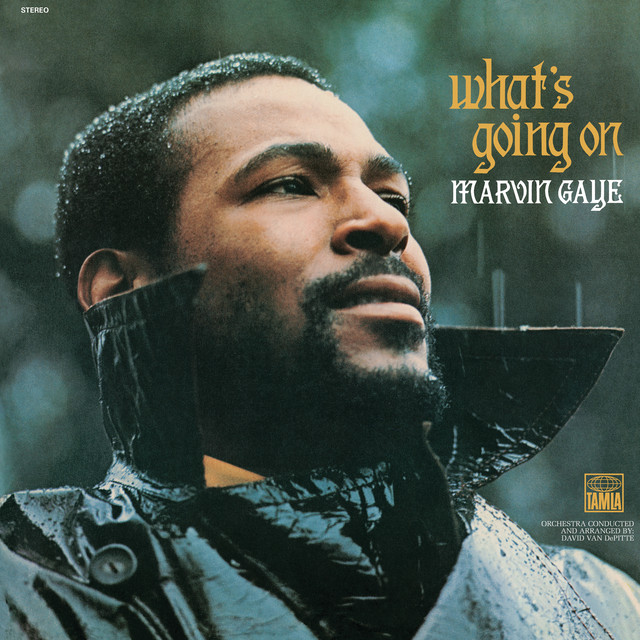

「Mercy Mercy Me (The Ecology)」は、マーヴィン・ゲイが1971年に発表したコンセプト・アルバム『What’s Going On』の一曲であり、ソウルミュージック史上初の「環境問題」をテーマにした楽曲として広く知られている。

この曲は、穏やかでメロウなサウンドとは裏腹に、人類が地球に与えてきた破壊の連鎖と、それに対する深い悲しみと祈りを静かに、しかし鋭く表現している。

「Mercy, mercy me(ああ、なんてことだ)」というフレーズは、嘆きとも祈りとも取れるものであり、自然界の崩壊を前にしたマーヴィン・ゲイの心からの叫びである。

産業化、汚染、核の脅威——それらがもたらす地球の変化を憂いながら、人間の“無自覚さ”に警鐘を鳴らすこの曲は、1970年代のソウルという枠を超えて、普遍的なメッセージを放ち続けている。

2. 歌詞のバックグラウンド

この楽曲は、1971年の名作アルバム『What’s Going On』の中盤に収録されており、同アルバムが社会問題全体をテーマにしていることを考えれば、「Mercy Mercy Me」はその“自然界への責任”というパートを担う重要な位置づけの曲である。

マーヴィン・ゲイは、デトロイトのモータウン・サウンドで成功したのち、自身の芸術的自由を求めて政治的・社会的メッセージを音楽に込めるようになった。

ベトナム戦争、公民権運動、都市貧困、麻薬、宗教——『What’s Going On』はそれらを総合したアルバムであり、「Mercy Mercy Me」はその中で、“環境”というそれまでポップ・ミュージックがほとんど取り上げなかったテーマを初めて前景化した。

また、この曲にはマーヴィンの宗教的感性も色濃く反映されている。

自然を“神から与えられた恵み”として捉え、それを人間が壊していくことへの痛切な意識が、美しいメロディと対比されながら描かれている。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下は「Mercy Mercy Me (The Ecology)」の印象的な一節。引用元は Genius Lyrics。

Whoa, ah, mercy, mercy me

ああ、なんてことだ、神よ、憐れみたまえThings ain’t what they used to be

昔とは違ってしまったWhere did all the blue skies go?

青い空はどこへ消えてしまったんだろう?Poison is the wind that blows from the north and south and east

北からも南からも東からも、毒の風が吹いてくる

この冒頭で、マーヴィンはかつての自然の美しさが失われたことを、感情を抑えながらも強烈に描いている。

「毒の風」は産業排出や大気汚染の象徴であり、空気すらも安全ではないという現実が浮かび上がる。

Oil wasted on the ocean and upon our seas, fish full of mercury

海や大洋に流された石油、そして水銀に満ちた魚たちRadiation under ground and in the sky

地下にも空にも、放射能が満ちている

このような歌詞が1971年に書かれたことは驚異的であり、環境破壊のディテールが当時としては極めて先進的である。

現在の気候変動の議論にすら通じる視点がここにはすでに存在している。

4. 歌詞の考察

「Mercy Mercy Me」は、ソウルの文脈で語られる“嘆きの歌”を、自然環境という新しい対象へと拡張した画期的な作品である。

この楽曲は、怒りに満ちたプロテスト・ソングとは異なり、むしろ深い悲しみと喪失感の中にある“静かな怒り”をにじませる。

それが、より普遍的な共感を呼ぶ所以でもある。

また、この曲の美しさは、内容の重さと対照的な音楽性にある。

エレクトリック・ピアノの柔らかなトーン、メロウなベースライン、背景でさりげなく響くストリングスとコーラス——それらがマーヴィンの歌声と一体になり、「美しいものが壊れていく」ことへの悲嘆を音楽として体現している。

この「音と感情のズレ」は、逆に強烈な印象を残す。

聴いているうちに、なぜこの曲がこんなにも美しく響くのか、そしてなぜ心が痛むのかを、リスナーは自然と理解するようになる。

さらにこの楽曲は、“エコロジー”という言葉が一般的ではなかった時代に、その概念をタイトルに採用している点でも特筆すべきである。

単なる情緒的な歌ではなく、知的かつ先見的な批評性を持った作品であり、マーヴィン・ゲイの芸術家としての深化を象徴するものだ。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- What’s Going On by Marvin Gaye

現代社会への問いと祈りを同時に投げかける、ソウル史上の金字塔。 - A Change Is Gonna Come by Sam Cooke

公民権運動の精神を優雅に表現した希望と嘆きのバラード。 - Compared to What by Les McCann & Eddie Harris

社会の不条理を突いたジャズ・ファンクの代表曲。諧謔と怒りが共存する。 - The Times They Are A-Changin’ by Bob Dylan

変革を求める社会の声を、詩的に歌い上げたプロテスト・フォークの原点。 - After the Gold Rush by Neil Young

環境破壊と未来への憂いを、夢のような歌詞で綴ったフォーク・ロックの名曲。

6. “美しい嘆き”が変革の種になる

「Mercy Mercy Me」は、優しさの中に鋭さを秘めた社会的メッセージソングの金字塔であり、その力は50年以上経った今もなお、失われていない。

この曲のすごさは、聴く者を責めることなく、しかし逃がさずに“考えさせる”力にある。

怒りをぶつけるのではなく、悲しみの深さを静かに共有することで、リスナーの心に問いを残す。

「これで本当にいいのか?」「私たちは何を壊してきたのか?」と。

マーヴィン・ゲイは、“ソウル”という言葉を音楽のジャンルではなく、“魂の声”として蘇らせたアーティストだった。

そしてこの曲は、その“魂の声”が、自然にも、未来にも、静かに語りかけていたことを証明する、忘れられない証言なのだ。

Mercy, mercy me…

その囁きは、今なお世界のどこかで、風のように響いている。

コメント