1. 歌詞の概要

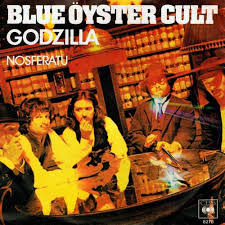

「Godzilla」は、アメリカのハードロックバンド、Blue Öyster Cult(ブルー・オイスター・カルト)が1977年に発表したアルバム『Spectres』に収録された、異色にしてユーモラス、かつ破壊的なロック・ナンバーである。タイトルの通り、本作は日本が生んだ怪獣“ゴジラ”をテーマにした楽曲であり、西洋のバンドが東洋のポップカルチャーをロックに取り入れた、非常にユニークな作品として知られている。

歌詞は、東京を蹂躙するゴジラの姿を描写しながらも、どこかコミカルで洒脱な語り口を採っており、単なる“モンスターロック”に終わらないインテリジェンスと風刺性を持っている。また、ディストーションの効いたギターと骨太なベースライン、そしてギラついたドラムが融合した音像は、まさにゴジラの足音のように重厚で迫力満点である。

「Godzilla」はシングルとしてはそれほど大きなチャートアクションを記録しなかったものの、バンドのライブでは長らく定番曲として愛され続けており、映画、アニメ、ゲームなどでも数々の引用やカバーがなされている。ポップカルチャーとハードロックの融合の先駆けとして、現在ではカルト的な名曲としての地位を確立している。

2. 歌詞のバックグラウンド

この曲の作詞作曲を手がけたのは、ブルー・オイスター・カルトのベーシストでありプロデューサーでもあるBuck Dharma(本名:ドナルド・ルーザー)ではなく、バンドのマネージャーでありプロデュースにも関わったサンディ・パールマンと並ぶ重要人物、リッチー・カステラーノらによって主に構想されたとされる。

当時のアメリカでは、日本の映画「ゴジラ(Godzilla)」シリーズが深夜テレビやB級映画として根強い人気を誇っていた。「Godzilla」はその文化的な輸入現象のひとつとして、西洋的な視点から“怪獣現象”を茶目っ気たっぷりにロックへと翻訳したものだといえる。

面白いのは、この曲が1970年代アメリカにおける「ジャパニズム(日本趣味)」のひとつの表れでありながら、その歌詞が決してステレオタイプに陥ることなく、むしろ日本文化への敬意をにじませている点にある。ゴジラの存在を単なる怪物ではなく、「制御できない自然の力」や「テクノロジーの報い」として描くニュアンスも感じられ、その意味でこの曲は、ポップソング以上の文化的対話を試みているようにも思える。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下に印象的な歌詞の一部を抜粋し、英語と日本語訳を紹介する。

With a purposeful grimace and a terrible sound

意志を秘めたしかめ面と恐ろしい轟音を響かせながらHe pulls the spitting high-tension wires down

ゴジラは火花を散らす高圧線を引きちぎっていくHelpless people on subway trains

地下鉄の中の人々は、どうすることもできないScream bug-eyed as he looks in on them

目を見開き叫びながら、ゴジラに睨まれているOh no, there goes Tokyo

ああ、東京がやられるGo, go Godzilla!

行け、行け、ゴジラ!Oh no, they say he’s got to go

ああ、奴は退治されるべきだと言ってるけどGo, go Godzilla!

行け、行け、ゴジラ!

引用元:Genius Lyrics

4. 歌詞の考察

「Godzilla」という曲の秀逸さは、その“バカバカしさ”と“本気度”が絶妙にブレンドされている点にある。ユーモアを交えながらも、ゴジラというキャラクターを単なる怪獣ではなく、都市文明に対する警鐘や、人間が制御できない力の象徴として描いているところが興味深い。

「高圧線を引きちぎる」「地下鉄の人々が叫ぶ」といった描写は、原爆と戦後日本のトラウマを背景に誕生した初代ゴジラの“破壊者”としての側面をきちんと踏襲している。一方で、サビの「Go, go Godzilla!」というフレーズには、どこか応援歌のようなポップさがあり、怪物への恐怖と愛着が入り混じった奇妙なバランスを生んでいる。

また、「彼を倒さなければいけないと言ってるけど……」という一節には、ゴジラに対する曖昧な立場、つまり「敵か味方か分からない存在」という原作映画にも通じるテーマがにじむ。こうした“善悪二元論では捉えきれない存在”としての怪獣像は、ブルー・オイスター・カルトの神秘主義的な世界観にもぴったりとフィットしている。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Iron Man by Black Sabbath

異形の存在が都市を破壊するというモチーフが共通しており、スローヘヴィなギターと語り口調の歌詞が似ている。 - Barracuda by Heart

攻撃的なリフと、パワフルなビートが「Godzilla」の持つ緊張感とよく響き合う。 - Detroit Rock City by KISS

都市と破壊、ロックの暴力性を祝福するようなアプローチが共鳴する、70年代ロックの金字塔。 - Children of the Grave by Black Sabbath

核戦争や人類の終末を暗示するテーマで、「Godzilla」が内包する文明批判的視点と親和性が高い。

6. ロックと怪獣の幸福な邂逅――“神話”の再生装置としての音楽

「Godzilla」は、ロックバンドが“神話”を現代的に再生する力を持っていることを証明した、ひとつのモデルケースである。

東洋の怪獣映画を、西洋のロック・サウンドとアメリカ的皮肉で包み直す――この文化的翻訳作業は単なるパロディではなく、ゴジラという存在の“再神話化”とも呼べる営みだった。

ブルー・オイスター・カルトは、神秘主義やオカルトをテーマにしながらも、決して堅苦しくはならず、常にユーモアと知性を共存させてきたバンドである。

「Godzilla」はその真骨頂。笑えるのに、どこか畏れを感じる。荒唐無稽なのに、胸に刺さる――そんな楽曲なのだ。

「Godzilla」は、ロックと怪獣が出会って生まれた奇跡のクロスオーバーであり、

その轟音は、東京の瓦礫のなかから世界へと鳴り響き続けている。

破壊とユーモアと敬意を乗せて。Go, go Godzilla!

コメント