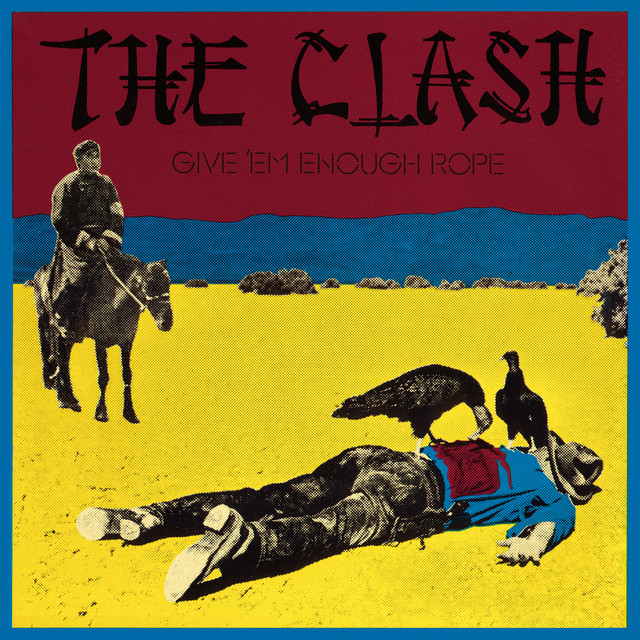

発売日: 1978年11月10日

ジャンル: パンク・ロック、パブ・ロック、ガレージ・ロック

概要

『Give ’Em Enough Rope』は、The Clashが1978年に発表した2作目のスタジオ・アルバムであり、荒削りな初期パンクから、より広がりのあるロックへと進化を遂げた過渡的作品である。

前作『The Clash』(1977年)がUKのパンク・ムーブメントの代表作として評価されたのに対し、本作はアメリカ市場を強く意識したプロダクションと演奏力の向上が特徴となっている。

プロデューサーにはSandy Pearlman(Blue Öyster Cultなどで知られる)を迎え、音の厚みやスタジオ処理が強化された一方で、Joe StrummerとMick Jonesの政治性とストリート感覚に満ちたリリックはさらに鋭さを増している。

アルバムのタイトル「奴らにロープをくれてやれ」は、相手を勝手に破滅させるという皮肉を込めたものであり、The Clashの反権力的かつ風刺的な精神を体現している。

全曲レビュー

1. Safe European Home

ジャマイカ滞在中に体験したカルチャーショックと人種的緊張を描いた曲。

「ヨーロッパに帰れてよかった」という皮肉混じりのフレーズに、イギリスと旧植民地の関係性が透けて見える。

スピーディで鮮烈なギターがアルバムの幕を切って落とす。

2. English Civil War

アメリカのフォークソング「When Johnny Comes Marching Home」のメロディを引用しつつ、イギリス国内の極右化を警告した政治的トラック。

反ファシズムの姿勢を鮮明にしながら、行進曲調のビートが戦争の足音を連想させる。

3. Tommy Gun

テロリズムをテーマに、暴力とメディアの結託を風刺した楽曲。

“Tommy Gun”という機関銃が象徴するのは、無差別で即物的な破壊衝動。

ドラムがまるで機関銃のように鳴り響き、楽曲に不穏な緊張感を与えている。

4. Julie’s Been Working for the Drug Squad

かつてのヒッピー文化が、警察の監視対象になっていく過程を描いた、ポップな風刺曲。

曲調は軽快だが、内容はシニカル。

ロックと薬物、司法の関係性をブラックユーモアで切り取っている。

5. Last Gang in Town

都市暴力やギャングの暴走、国家によるコントロールの問題などを、多層的に盛り込んだナンバー。

疾走感のあるリズムの中に、社会不安が潜む。

メロディはキャッチーながら、リリックは鋭利。

6. Guns on the Roof

反戦・反権力の象徴的な曲で、戦争と警察の暴力性を並列的に描く。

特筆すべきは、StrummerのヴォーカルとJonesのギターが火花を散らすようなアンサンブル。

“戦争は屋根の上にもある”という比喩が、日常に潜む暴力を暴く。

7. Drug-Stabbing Time

ドラッグによる精神崩壊と、それにまつわる暴力の連鎖を描いたアグレッシブなナンバー。

パンクの持つ狂騒と破壊衝動が、ここで一気に爆発する。

タイトル自体が不穏で、音もリリックも不安定な揺らぎを含んでいる。

8. Stay Free

Mick Jonesが少年時代の友人への思いを綴った、珍しく私的で感傷的な楽曲。

「自由でいろよ」というフレーズは、The Clashの根底にある自由主義精神の表現ともいえる。

メロディの美しさとリリックの誠実さが際立つ。

9. Cheapskates

権力者や既得権層に対する怒りをぶつけたラフでロウなトラック。

金にまみれた奴らを「けち野郎」と断じる痛快さがあり、初期Clashらしい勢いを保っている。

10. All the Young Punks (New Boots and Contracts)

若者文化とメディア消費のジレンマを描いた、アルバムの締めくくりにふさわしいナンバー。

“パンク”が自己表現の武器ではなく、産業の一部になっていく風刺が込められている。

悲しげで醒めたメロディが、The Clashの先見性を象徴している。

総評

『Give ’Em Enough Rope』は、The Clashが**“ただ怒るだけではない、より精緻で鋭い視点を持ったバンド”へと成長していく過程を刻んだ作品**である。

初期衝動のパンクから、政治や社会、個人の心理までを鋭利に切り取るロック・アクチュアリティへの拡張が明確に感じられる。

Sandy Pearlmanによるプロダクションは賛否を呼んだが、ラジオフレンドリーなサウンドと攻撃的なメッセージの両立という点で、The Clashの“世界進出”を準備する重要な一歩だったことは間違いない。

後の『London Calling』(1979)や『Sandinista!』(1980)で見せるジャンル横断的な展開の種が、ここですでに蒔かれていたとも言える。

「声を上げるだけでは変わらない、だから“音を武器にする”」という意志が、全編を貫いている。

それは、混沌の時代にこそ響く、怒りと知性のパンク・ロックなのだ。

おすすめアルバム(5枚)

- 『London Calling』 / The Clash(1979)

音楽的多様性と政治性が融合した名作。本作の発展形。 - 『Inflammable Material』 / Stiff Little Fingers(1979)

政治と怒りを鋭く歌うUKパンクのもうひとつの金字塔。 - 『Never Mind the Bollocks』 / Sex Pistols(1977)

同時代の過激さとポップ性を併せ持つ、UKパンクの基礎作品。 - 『Entertainment!』 / Gang of Four(1979)

ポストパンク的批評性とファンクビートの融合。The Clashの思想的後継。 - 『Pink Flag』 / Wire(1977)

ミニマリズムと実験性を取り入れたパンクの異端。The Clashの構造主義的側面と共鳴する。

ビジュアルとアートワーク

ジャケットには、青空の下で馬に乗る兵士が描かれており、“戦争の牧歌化”という皮肉が込められている。

アメリカ市場を意識したカウボーイ的イメージでありながら、その背後には暴力と支配の構図が見え隠れする。

The Clashはここでも、見かけの明るさに潜む暗部を、音でも絵でも突いてくる。

コメント