1. 歌詞の概要

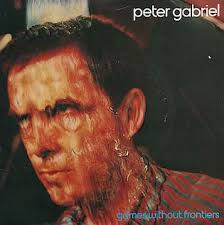

ピーター・ガブリエルの「Games Without Frontiers」は、1980年に発表された彼の3作目のソロアルバム『Peter Gabriel(Melt)』に収録されたシングルであり、イギリスで5位という大ヒットを記録した作品です。この楽曲は、国際政治や戦争のナンセンスさ、そしてそれを娯楽のように消費する現代社会に対する痛烈な風刺として制作されました。タイトルの「Games Without Frontiers(国境なきゲーム)」は、実際に放送されていた同名のヨーロッパのバラエティ番組(英題)に由来していますが、歌詞ではそれを比喩的に用い、国家間の駆け引きや冷戦的な軍事競争を、まるで子どもの遊びのように描くことで、その不条理さを際立たせています。

歌の中には、「Hans」「Jean」「Adolf」といったヨーロッパ系の名前が多数登場し、まるで各国が戦争ごっこに興じる子どもたちのように振る舞っている様子が描かれます。耳ざわりのよいメロディとは裏腹に、その皮肉と風刺の効いた歌詞は非常に重層的であり、時代背景と照らし合わせて聴くことで一層の深みを感じることができます。

2. 歌詞のバックグラウンド

この楽曲が制作された1980年前後は、冷戦が再び緊張を高めていた時期でした。ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻(1979年)や、アメリカとソ連の核兵器開発競争、イギリス国内における経済的混乱などが重なり、政治と暴力の関係性に対する批判的な視線が高まっていました。

ピーター・ガブリエルは、かねてより政治や人権問題に強い関心を持っており、「Biko」などで反アパルトヘイト運動を支持するなど、音楽を通じて社会的メッセージを発信してきました。「Games Without Frontiers」もその延長線上にある楽曲であり、表面的には遊びやゲームの話に見せかけながら、その裏にある「権力の競争」や「国家による暴力のゲーム化」を巧妙に描き出しています。

また、サビのパートではケイト・ブッシュが「Jeux sans frontières(仏語で“国境なきゲーム”)」と囁くように歌っており、幻想的かつ皮肉なコントラストを強調しています。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下に本楽曲の印象的な部分を抜粋し、英語歌詞と和訳を併記します。引用元:Genius Lyrics

“Hans plays with Lotte, Lotte plays with Jane”

ハンスはロッテと遊び、ロッテはジェーンと遊ぶ

“Jane plays with Willi, Willi is happy again”

ジェーンはウィリーと遊び、ウィリーは再び喜ぶ

“Suki plays with Leo, Sacha plays with Britt”

スキはレオと遊び、サーシャはブリットと遊ぶ

“Adolf builds a bonfire, Enrico plays with it”

アドルフはたき火を作り、エンリコはそれで遊ぶ

“If looks could kill, they probably will”

目つきで殺せるなら、きっとそうなっているだろう

“Games without frontiers / War without tears”

国境なきゲーム、涙のない戦争

“Jeux sans frontières”(ケイト・ブッシュのヴォーカル)

国境なきゲーム

4. 歌詞の考察

「Games Without Frontiers」は、無邪気な遊びの風景を通して、国際政治における幼稚なプライド争いや、命を弄ぶような権力者たちの行動を批判する作品です。登場する人名は、ヨーロッパ諸国を象徴するような名前であり、各国がまるで「国際的な運動会」や「バラエティ番組」のような舞台で、真剣さを欠いたゲームを繰り広げている様子が描かれます。

特に印象的なのは「If looks could kill, they probably will(目つきで殺せるなら、きっとそうなるだろう)」という一節で、これは国家同士の緊張や威嚇が、やがて実際の暴力に発展してしまうという冷戦の構図を象徴的に描いています。そして、それを「War without tears(涙のない戦争)」という言葉であっさりと表現することで、現代の戦争がいかに匿名的で、感情を伴わない行為になっているかを皮肉っています。

この「涙なき戦争」という表現は、遠隔地の戦争を報道で消費する現代社会のあり方にも通じており、「誰かの命を失わせるゲーム」が、テレビやニュースでは無感情な数字として語られてしまう現実を予見していたかのようです。

ケイト・ブッシュの囁き声による「Jeux sans frontières」は、美しさと空虚さの両方を併せ持っており、戦争のゲーム化、あるいは無意味化された国家間の争いをより強く印象づけています。表面的にはキャッチーでリズミカルなこの楽曲が、実は深い社会批評を含んでいることは、ピーター・ガブリエルというアーティストの知的で複層的な表現力の証と言えるでしょう。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- “Biko” by Peter Gabriel

同じく社会的テーマを扱った楽曲。南アフリカの反アパルトヘイト活動家スティーヴ・ビコに捧げられた一曲。 - “Two Tribes” by Frankie Goes to Hollywood

冷戦をテーマに、アメリカとソ連の対立を風刺したエネルギッシュなポップナンバー。 - “Russians” by Sting

核戦争の恐怖と東西冷戦に対する批判を静かに訴える美しいバラード。 - “Life During Wartime” by Talking Heads

テクノロジーと戦時社会の不気味な融合を描いたポストパンクの代表曲。 - “Us and Them” by Pink Floyd

戦争と人間性の対立を詩的に描いた、普遍的な反戦ソング。

6. 音楽と映像、政治の融合:80年代ポップの知的進化

「Games Without Frontiers」は、ポップミュージックが単なるエンターテインメントを超えて、政治的・社会的メッセージを込めた“知の媒体”となる可能性を提示した楽曲です。1980年代初頭という時代背景の中で、ピーター・ガブリエルは、サウンド、映像、言葉を駆使しながら、新たな音楽表現の地平を切り開きました。

また、この曲はミュージックビデオでも話題となり、映像メディアの中でメッセージを強化する方法論を模索した初期の成功例でもあります。社会批評と芸術表現を融合させるこのアプローチは、その後のアーティストたちにも大きな影響を与えました。

現代においても、「Games Without Frontiers」は、戦争や暴力、そしてそれらがいかにメディアによって「娯楽」として消費されるかという問題を問いかける作品として、鮮烈な存在感を放ち続けています。それは、ピーター・ガブリエルの音楽が「聴かれるべきもの」であるだけでなく、「考えさせるもの」でもあることの証明です。

コメント